滨海盐碱地绿化种植技术研究

赖习林 贺绥保 王荣鑫

中交二公局第三工程有限公司 陕西 西安 710016

0 前言

滨海盐碱地区的园林绿化具有重要的生态价值。它们能改善区域小气候、调节气温和湿度,还能为野生动植物提供栖息地和促进生物多样性发展。但因为土壤含盐量过高且地下水位高及水质差等原因,植物根系吸收水分和养分困难,植物营养不足而存活率过低,导致工程成本大幅增加。

1 滨海盐碱地绿化种植技术需求分析

滨海盐碱地区氯化物富集和地下水矿化度高的理化性质会对绿化种植造成严重制约。由于土壤中氯化物富集,过量的氯化物会破坏植物细胞的正常结构与生理功能,干扰其代谢过程;而地下水矿化度高,高矿化度地下水导致土壤溶液浓度异常,会阻碍植物根系对水分和养分的吸收。

氯化物富集和地下水矿化度高的理化性质对植物生长发育产生多重抑制作用,多数植物在该环境下会进入强制性休眠状态,导致正常生长周期受阻,并且长期处于胁迫条件下,植物会逐渐呈现衰亡趋势,从而导致景观效果难以持续维持。

典型区域的实测数据证实了滨海盐渍土环境对植物定植的严重影响:上海部分滨海区域土壤全盐量达0.3%~0.6% ,地下水矿化度达 5~10g/L ,因此导致该区域适生植物筛选极为困难,绿化管养成本增加达 40%~ 60% ;潍坊滨海经济开发区因属历史盐田用地,区内地势低洼、地下水位浅等情况,导致次生盐渍化现象严重,致使乔灌木成活率长期低于 50% 。

2 滨海盐碱地改良关键技术体系

2.1 物理改良技术

土壤改良与隔离层铺设是滨海盐碱地物理改良的两项关键技术。通过深耕作业可破除土壤板结层,起到促进土壤孔隙结构发育效果,耕作深度一般控制在30 50cm 区间;客土置换工艺则是指将原状盐碱土体分层移除后,换填符合植物生长需求的优质耕作土,换填层厚度需依据目标植物的根系发育特征确定,一般换填深度为60~100cm。

隔离层防渗体系主要是为了抑制次生盐渍化,实施方法是在种植区基底构筑20~30cm 厚度碎石或石屑垫层,再在上面覆盖天然纤维编织层;其具有双 骨架能形成高效排水通道以促进盐分随重力水迁移排出,二是纤维编织层能发挥物理阻 用以避免耕 排水层物质混杂。这一技术体系的核心机制是通过阻断土壤毛细管作用,以降低地下水盐分向地表迁移的驱动势能,从而实现对耕作层盐分浓度的有效调控。

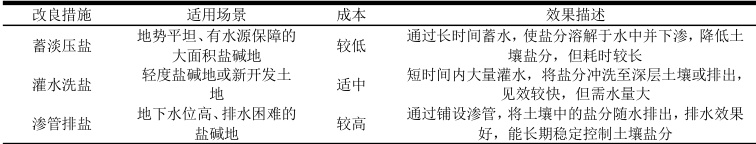

2.2 水利改良技术

表 1 改良方法

排水管网需与市政管网系统科学衔接,以有效保障排水路径通畅,防止地表积水诱发土壤盐渍化。

2.3 化学改良技术

化学改良主要为土壤酸碱性改良和土壤物理结构改良。土壤酸碱性改良是通过使用过磷酸钙与硫酸亚铁等酸性肥料中和土壤碱性,再通过科学合理地施用,将土壤pH 值调控至适宜水平;土壤物理结构改良则是通过使用腐叶土、醋渣等有机质材料提升孔隙度与持水性能以增强土壤通气性和保墒能力,这能促使土壤微生物种群大量繁殖,再通过微生物群加速土壤养分转化与释放,以此提升土壤整体肥力水平,从而为植物根系发育和生长创造更加适宜的环境条件。

3 耐盐碱植物筛选与配置策略

3.1 植物品种筛选标准

(1)耐盐碱性:主要考虑耐盐性,耐盐性强的植物品种能在滨海盐碱地高盐胁迫下维持正常生理代谢。(2)耐水湿性:由于滨海区域地下水位高、土壤持水量大的特点,主要考虑耐涝性,耐涝性强的植物品种能保障在长期湿润的土壤中完成根系发育。

(3)抗逆性能:主要考虑生物抗性和物理抗性,抗病虫害能力强的植物品种能降低生物侵害风险以减轻后期管护压力,抗风蚀固土能力强的植物品种则能在强风沙环境下能正常生长发育。

(4)本地化育苗:本土苗圃驯化培育的苗木对当地区域气候、土壤理化性质等环境因子适应性强,且运输距离短,相对可降低移栽生理损耗以提高定植成活率。

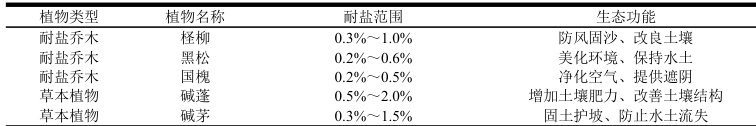

3.2 典型植物推荐清单

表2 典型植物推荐清单

不同盐渍化程度的土壤环境,依据其含盐量梯度,实施不同的树种配置方案:对于土壤含盐量为 0.1%~0.3% 的轻度盐渍化土壤环境,选用国槐和黑松等耐盐碱树种;对于含盐量 0.3%~0.6% %的中度盐渍化土壤环境,选用柽柳和碱茅等具备适应性优势的盐生植物;对于土壤含盐量超过 0.6% 的重度盐渍化土壤环境,则选用碱蓬等极端耐盐先锋物种。

3.3 生态配置优化方法

专性盐生植物如碱蓬等具备聚盐生理机制能选择性地吸收并富集土壤中可溶性盐分,泌盐植物如柽柳等能通过盐腺或泌盐孔道等特化结构将体内过剩盐分离子主动排出。通过这两类植物的组合种植模式,能形成协同脱盐效应,以降低土壤电导率和改善基质的理化性质。

建立复合植物群落配置也是提高植物成活率的一大举措,如在地表层铺设覆盖性强且耐盐的草本植被抑制返盐,中层则搭配兼具观赏价值与经济价值的耐盐灌木丰富季相变化,最上层采用高大耐盐乔木构建背景林带以形成生态屏障降低风速。这一套上、中、下垂直梯度鲜明、结构稳定的复合植物群落配置,既能做到实现功能与美学的统一,又能维持的稳定生态系统,还能实现生态修复与景观空间美化的双重增效目标。

4 关键施工技术操作要点

4.1 施工前筹备工作

首要环节是做好施工筹备工作,重点做好图纸审查工作,确定排碱管网布局方案与地形高程规划,通过科学设计排碱系统来降低土壤盐渍化程度,通过地形塑造来做到地形排水效率与视觉空间层次协调统一。

核心环节是现场踏勘,要系统核查地下潜水位参数及隐蔽构筑物分布,地下水位临界值超标将严重制约植物根系呼吸代谢,要预先规划降排水方案,地下管线、岩层等隐蔽障碍物将直接影响施工精度,要及时标识并制定专项处置方案。

施工组织设计中风险防控体系的构建是关键。以降雨天气为例,应储备防雨物资和优化工序安排,并防范降水对已完工程的侵蚀破坏,通过系统化的前期筹备,才能实现工程的质量可控和进度保障。

4.2 排碱隔离层施工

排碱隔离层施工应严格遵循工程技术规范,隔离层材料采用级配均匀的碎石或机制石屑,铺设厚度宜控制在 200~300mm 区间,压实系数≥0.93,为确保土壤盐分持续有效排出,应确保结构层排水性能稳定,排碱管需就近接入区域雨水管网系统。

标准施工流程包含五个核心工序:一是实施场地整平作业,基底高程偏差应控制在±20mm 以内;二是分层摊铺隔离层骨料,每层虚铺厚度不宜超过150mm,采用12 吨以上压路机实施交错碾压;三是依据设计坐标布设排碱管网系统,主干管间距应保持 8~12m 平行分布,支管按 3~5m 间距正交连接;四是按照“压力管让自流管、小管径让大管径、临时管让永久管”的避让原则进行管线交叉施工;五是在验收合格的隔离层表面满铺400g/m²规格的聚酯长丝土工布,其搭接宽度不应小于300mm。

4.3 苗木栽植与定植

苗木栽植与定植的工艺标准直接影响成苗率。根据栽植苗木类型对树穴规格进行适度扩展,一般较苗木土球直径增加 30~50cm ,并实施客土置换回填作业,为根系发育创造适宜地基质环境,种植深度需控制在原土痕上下5cm 范围内,以防埋土过深致使根系缺氧或过浅引发倒伏失稳。

灌溉作业严格遵循大水压碱技术要点,分三次实施定根水浇灌。首灌于种植完成后即刻实施,以促使土壤颗粒与根系充分密接;二灌间隔 2~3 日执行,以补偿基质水分自然损耗;三灌在5~7 日内完成,以确保地下30cm 土层达到持水饱和状态。

植物生长调节剂在植物移植过程中能有效提升存活效能,其作用机理主要是通过促进根系发育和减少水分损失。一般采用ABT 生根粉,ABT 生根粉宜采用沾根法处理 即将裸根苗木完全浸没于浓度为 1000ppm 的溶液中浸泡1 至 2 小时,使得药剂充分吸收,从而加速生根过程。抗蒸腾剂则应在定植后 24 小时内及时完成,以保证最大限度地抑制蒸腾作用,可以结合现状灌溉系统实施。

5 后期养护管理核心策略

5.1 科学灌溉与松土

新栽植物必须严格遵循“三次透水灌溉后实施封堰”的关键技术要点。透水灌溉分三次进行,要求水分能渗透至土壤深层为植物根系提供稳定水分基础;封堰技术通过在土壤表面覆盖材料或压实土壤,能有效抑制地表水分蒸发,发挥保墒效能,同时还能维持土壤湿度并阻断土壤毛细管作用,防止地下水盐分上移至耕作层,保护植物免受盐害影响。

中耕作业可以有效增强土壤通气性和促进养分均匀分布,一般在每次灌溉或自然降水过程结束后的适当时机实施,此时土壤团粒结构较为疏松,使得机械作业阻力减小,有利于使用农机具进行翻土、松土和除草操作,深度一般控制在 10~15cm ,既能打破地表板结又不损伤作物根系。

在夏季高温时间段,由于高温导致蒸腾作用大幅增强,表层土壤水分大量蒸发,盐分积聚于根际区域,导致植株水分供需平衡被破坏;为避免苗木因水分不足而死亡,需制定科学的补水策略,例如每周增加1~2 次适度灌溉,这种适度增加的灌溉能形成下渗水流,盐分离子将被水势梯度驱动向底土层迁移,从而维持根区适宜的EC 值范围,为作物根系创造稳定的水分-盐分平衡条件。

5.2 精准施肥与改良

有机肥能够改善土壤物理性状,缓解土壤酸化,增加土壤养分,维持土壤养分平衡,提高土壤生物和生物化学特性,优化土壤微生物群落结构组成,施用量标准为45000 ㎏/hm2,矿质肥料作为氮磷钾元素的补充来源,年施用频次不低于1 次。

根据土壤理化指标检测数据进行科学施肥:当土壤全氮含量低于标准值时,按比例增施氮素肥料;当磷、钾元素检测值不足时,则针对性补充矿质肥料。

5.3 修剪与支撑维护

构成植物防风体系是应对滨海地区多风气候的关键,可以系统性修剪与支撑维护来实现。通过修剪去除冗余枝叶和调整树冠形态,可以优化树木重心分布和降低风荷载对树木的冲击,从而降低树木被强风吹倒的风险;选用坚固材料如木桩或金属支架树立三角支撑则能增强树木力学稳定性,从而预防树木被大风吹倒伏。

6 总结

滨海盐碱地绿化种植技术体系主要是通过系统性土壤改良与生态化植被配置来实现盐渍化环境地有效治理。通过物理隔离层来阻断毛细管作用以 调控区域水盐平衡,再采用化学改良剂与有机质来优化土壤理化性质,最后以盐 配置耐盐植物并结合专性盐生植物与泌盐植物的协同脱盐效应,构建一套垂直复合群落,以同时达到生态修复与景观功能效果。

参考文献

[1] 蒋进,徐新文.高矿化度水灌溉后沙地水盐特点初报[J].干旱区研究,1997,14(3):37-4

[2] 张维成.滨海盐碱地造林模式及土壤水盐运动规律研究[J].北京林业大学, 2008.

[3] 田雪.天津滨海新区盐碱地改良措施及植物配置研究——以滨海新区大港湿地公园为例[D].河北农业大学,2013.

[4] 王晋民,李铮,王海景. 山西省盐碱地综合治理措施和方法探讨[C]//全国土壤污染控制修复与盐土改良技术交流会论文集. 2006:347-349.

[5] 陈妍. 城市绿地土壤的特点及改良措施[J]. 现代农村科技,2025(2):87-8

[6] 盛云飞. 崇明农业园区滨海盐渍土上园林树木的生长适应性研究[D]. 江苏:南京农业大学,2004.

[7] 马生秀,贺庆安. 保护地土壤盐渍化原因与防止[J]. 青海农技推广,2009(3):53-54.

作者简介:赖习林(1995.08-),男,汉族,湖南醴陵,本科,学士,工程师,主要研究方向:地铁、市政道路等现场施工研究。

贺绥保(1981.10-),男,汉族,榆林,本科,学士, 高级工程师,主要研究方向:公路、市政工程等施工研究。

王荣鑫(2000.06-),男,满族,辽宁抚顺,大专,技术员,主要研究方向:市政工程施工研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)