关于湿陷性黄土地区特高压直流换流站地基处理方案的研究

王东晨

国核电力规划设计研究院有限公司

1 特高压直流换流站概况

特高压直流换流站是特高压直流输电系统的核心设施,主要用于实现交流电与直流电的相互转换,并将电能以特高压直流的形式进行长距离传输。特高压直流换流站用地面积通常较大,围墙内用地面积接近 30 公顷。站区内主要由站前区、直流场、换流变广场、交流场、交流滤波器场几部分组成,如下图所示:

图1:特高压换流站概况

2 工程地质条件

2.1 站址工程地质条件简述

2.1.1 地层结构地层描述如下:

(1)马兰黄土(Q 3 eo l ):主要由黄土组成,该层底部为红褐色粉质黏土(古土壤),普遍具有湿陷性。

①黄土(Q 3 eo l):浅黄色,以粉质黏土为主, 可塑, 粉粒含量较多, 局部呈稍密粉土状,虫孔针孔发育,表层含植物根系较多。具湿陷性,该层厚度一般为 9.50 ~11.00m,平均厚度 10.16m ,承载力特征值 100~120kPa [1 ] 。②粉质黏土(古土壤)(Q 3 eo l ):红褐色,可塑,可见白色钙质菌丝,虫孔针孔发育,具湿陷性。该层厚度一般为 2.50 ~ 3.50m , 平 均 厚 度 3.05m , 层 底 埋 深 一 般 为 12.40 ~ 14.00m , 承 载 力 特 征 值 130~ 150kPa 。

(2)离石黄土(Q 2 eo l ):勘测站址期间离石黄土未揭穿,离石黄土主要由黄土和红褐色粉质黏土(古土壤)组成,两者交替呈互层状出现。

③黄土(Q 2 eo l ):褐黄色,以粉质黏土为主,稍湿,粉粒含量较高,局部呈粉土状,虫孔针孔发育一般。偶见姜石,姜石 粒径一般为 1.5cm ~ 5cm ,最大见 15cm 。该层厚 度一般为 3.30 ~5.50m ,平均厚 度 4.21m ,承载力特 征值140~ 160kPa 。

③1 粉质黏土(古土壤)(Q 2 eo l ):红褐色,可塑为主,局部呈硬塑,见白色钙质菌丝。该层厚度一般为 1.20 ~2.90m ,平 均 厚 度 1.67m , 承 载 力 特 征 值 160~180kPa 。

④黄土(Q 2 eo l ):褐黄色,以粉质黏土为主,硬塑为主,粉粒含量较高,局部呈粉土,虫孔针孔发育一般。局部含姜石,姜石粒径一般为 2~5cm ,最大见 15cm 。本层与红褐色粉质黏土(古土壤)呈互层状交替出现,承载力特征 值 180~ 200kPa 。

④1 粉质黏土(古土壤)(Q 2 eo l ):红褐色,可塑为主,局部呈硬塑状,见白色钙质菌丝,局部含姜石,承载力特征 值 180~ 200kPa 。

2.1.2 水文地质条件站址区地下水埋深大于 50m 。

2.1.3 场地湿陷性评价

站址所在区域属于自重湿陷性场地,地基的湿陷等级为Ⅱ(中等)。根据各地层的湿陷量分析,站址主要湿陷集中于马兰黄土中(①和②),从垂直深度上主要分布于埋深 0~1 4 m 以内地层,其湿陷量占各探井湿陷量的 70 % 以上。站址各探井最大湿陷深度为 11 ~28 m 不等,20 m 以下地层的剩余湿陷量均小于 50 m m 。

具有湿陷性的土样的湿陷系数值为 0.0 1 5 ~ 0 .1 1 4 。湿陷程度为轻微~强烈。

3 地基处理方案比较

3.1 建构筑物分类

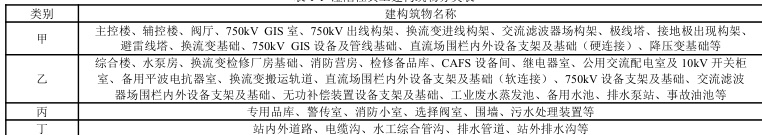

根 据 《 湿 陷 性 黄 土 地 区 建 筑 标 准 》 GB 50 0 2 5 -2 0 1 8 和 《 变 电 站 建 筑 结 构 技 术 规 定 》 DL _ T 54 5 7 - 2 0 1 2 以 及 《 换 流 站 建 筑 结 构设计技术规程》DL / T 54 5 9 -2 0 1 2 的规定,对于建在湿陷性黄土场地上的建构筑物,应根据其重要性,地基受水浸湿可能性的大小和在使用期间对不均匀沉降限制的严格程度[2 ] ,分为甲、乙、丙、丁四类,具体分类见表 1-1 。

表 1-1 湿陷性黄土建构筑物分类表

3.2 湿陷性黄土处理方法概述

3.2.1 预浸水法

预浸水法一般适用于湿陷性黄土厚度大,湿陷性强烈的自重湿陷性黄土场地。此法用水量大,工期长。通常处理 1m 2 面积需用水 5t ~30 t 。一个场地从浸水起至下沉稳定及上的含水量降低到一定要求时所需时间,至少需要 1 年左右。3.2.2 灰土挤密桩法

灰土挤密桩通过成孔过程中的横向挤压作用 然后将准备好的灰土分层填入桩孔内,并分层夯实,通过桩与桩间土共同工作,形成 其作用机理是:靠桩管打入地基时对土的横向挤密作用,使得土粒彼此移动, 使得有效范围内土的压缩性减少,抗剪强度和承载力提高。当桩距控制在 2~2.5 倍桩径时,沿桩长方向范围内的土基本可以消除湿陷性。

3.2.3 强夯法

强夯法是一种将大吨位的重锤,从高处自由落下,对土进行强力夯实的地基处理方式,其作用机理是用很大的冲击能,使土中出现很大的冲击波和应力,从而使得土中孔隙压缩,土体局部液化、土体迅速固结。不仅可以消除土的湿陷性、降低压缩性,而且可以形成一层减少地表水渗入的弱透水层。

3.2.4 灰土垫层

换填法是一种浅层处理湿陷性黄土地基的传统方法。灰土换填就是将基底以下湿陷性土层全部挖除,或挖至雨季的深度,然后用灰土分层回填夯实。换填厚度一般控制在 3m 以内。若超过 3m ,则费工费料 ,施工难度较大,工程费用高;若小于 0.5 m ,则效果不显著,难以达到设计要求。

3.2.5 灌注桩

灌注桩能较为广泛地适应不同类型的地基土层,具有承载力高、耐久性好、就地灌注等优点,成桩直径和桩长可灵活调整是常用的桩型。针对本工程的实际情况,地层结构主要为黄土,易于挖(钻)孔,基岩深,勘探深度内未见基岩,桩型为摩擦型桩,因土层为自重湿陷性黄土,为穿透全部湿陷性黄土层,需要桩长较长;成桩工艺可选用旋挖钻成孔。

3.2.6 高强预应力管桩(PHC)

高强预应力混凝土管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法支撑的一种空心筒体细长混凝土预制构件。沉桩方式常用的有锤击法和静压法。由于柴油锤打桩时振动剧烈、噪音大,为适应居民区施工需要,各地开发了大吨位的静力压桩机施压预应力管桩的工艺。适用于以人工填土、软土、粘性土、粉土、粉砂、细砂、中砂为覆盖层的地区。

3.3 湿陷性黄土地基处理各方案比较

本工程在站区范围内分布有深厚黄土层 ,湿陷等级为Ⅱ级(中等),湿陷下限为 11 ~28 m 不等。结合本工程场地条件,各方案比选如下:

预浸水法只能在具备充足水源,又有较长施工准备时间的条件下才能采用。考虑本工程所在地区属于水源匮乏地区,且工期较为紧张,因此预浸水法不适用于本工程建设场地的地基处理。

根据《建筑地基处理技术规范》(JG J 79 -2 0 1 2 )灰土挤密法可处理的地基深度一般为 3~15 m ,钻孔挤密桩示意深度一般为8~20 m 。因此对于本工程大厚度自重湿陷性黄土 ,灰土挤密法只能穿透部分湿陷性黄土层 ,且可处理的深度小于 20 m 。对于大面积的灰土挤密桩,施工周期及质量控制是难点,因此不推荐上部土层处理方式采用灰土挤密桩 [3 ] 。

强夯法所处理的地层主要为①层黄土, 工程① 层黄土含水量基本上都在 10 % 22 % 范围内,平均含水量和塑限含水量接近,经过处理后可以采用强夯法处理。 乙类建筑需要处理的湿陷性黄土不应小于湿陷土层深度的 2/ 3 ,本场地需要处理深度不小 考虑强夯法处理深度有限, 不应单独作为本工程建构筑物地基处理方案 ,还应考虑采用桩基础。采用桩基础前,先采用强夯法对场地进行预处理,可有效消除桩侧负摩阻力,提高单桩承载力 。

下面重点对灌注桩、高强预应力管桩地基处理方案进行本工程甲类、乙类建构筑物适宜性分析。

4 地基处理方案适宜性分析

4.1 钻孔灌注桩

桩端应选择在非湿陷性土层在,对于黄土来说,成孔方式采用旋挖钻孔比较普遍,旋挖钻孔施工速度较快,利用黄土的立壁构造可以干作业成孔,能有效保证成孔质量,施工速度快。

4.2 高强预应力管桩(PHC)

对于高强预应力管桩,黄土层在非饱和浸水条件下土质坚硬 ,湿陷性黄土层厚度大,③、④土层中夹有姜石,且上部土层经过强夯或灰土挤密桩处理消除湿陷后,土层更加难以穿过,无论沉桩采用静压还是打入工艺,施工都较为困难,需要采用钻孔、引孔工艺,不仅施工周期长,而且费用高,不具有比较优势。

综合以上因素,不推荐采用高强预应力管桩。

4.3 组合处理方案

综合上文论述,本工程主要建构筑物基础拟采用组合处理方案,可采用强夯法 + 灌注桩方案。

采用强夯法处理上部土层,结合中性点深度及强夯能级与夯实厚度的关系,总体采用 60 0 0 k N .m 的强夯能级,处理深度约6 . 0 m 。(1 )场地初平前,先对填方区进行强夯处理,采用 60 0 0 k N .m 的强夯能级,夯实厚度约 6m 。强夯完成并经过检测合格后再进行场地平整。

(2)场地初平完成后,对于挖方区和填方区再分别进行强夯处理,初平后强夯能级也采用 60 0 0 k N .m 。初平后填方区采用30 0 0 k N .m 的强夯能级处理上部填土,以达到较好的处理效果。

(3)场地强夯全部完成并经过检测合格后,再进行桩基础施工。

4.3.2 桩径选择及桩承载力估算

根据计算,钻孔灌注桩单桩竖向抗压承载力大于 10 0 0 k N 时,能够满足换流站主辅控楼、换流变压器基础、阀厅、构架等重要建构筑物的桩承载力要求;此时 φ 60 0 和φ 80 0 桩长分别为 30 m 和 25 m 。

相同承载力下,φ 60 0 和φ 80 0 桩工程量比较如下:

因此相同的承载力,采用φ 60 0 的桩混凝土用量比φ 80 0 的桩少 32 .5 % 。当桩长超过 30 m 时,采用φ 60 0 的桩存在桩的长径比大、桩体稳定性问题,因此为兼顾安全性和经济性,站内主要建构筑物桩基础主要采用φ 60 0 的桩,当桩长大于 30 m 时,采用 φ 80 0 的 桩 。

4.3.3 场地处理(1)道路、电缆沟、场地封闭

1 )对于站内道路、电缆沟、场地等采取灰土封闭措施,道路、电缆沟下设置 0.6 m 厚 3:7 灰土褥垫层,各向超宽不小于 0.5 m ,道路及电缆沟座于灰土垫层上。

2 )场地设置 30 0 m m 厚 3: 7 灰土垫层,再做上部封闭措施

3 )垫层的压实系数不得小于 0.9 7 。

(2)站区给水管道

站区所有给水管道均设置于管沟内,管沟采用防水措施,可通行管沟设置自动排水设施,暗沟采用捡漏井措施,同时要求管沟集水坑及捡漏井水位实时上传至控制室,以便快速发现漏水,及时检修。

站区所有排水管道采用 18 0 ° 混凝土基础,同时切实加强施工过程中排水管道施工质量监管措施,保证施工质量,在排水管道两侧土壤内设置检漏措施,通过实时检测土壤电阻率变化,及时发现排水管道漏点,快速检修。(4)站内综合管沟、给排水检查井、雨水口等设施,基础下设 0.6 m 厚 3:7 灰土垫层。

5 结论

为消除湿陷性黄土对特高压直流换 场地强夯, 同时主要建构筑物采用钢筋混凝土灌注桩的地基处理方案。站内主要建 辅控楼、高低端阀厅、空冷室、CA F S设备间、换流变及防火墙等)、 交流场建构筑物(继电器室 、构架、GI S 基础等)等。对于道路、 并通过采取增加灰土垫层防止雨水下渗,并通过设置沉降缝等构造措施减小不 灰土垫层对站内裸露地坪进行防渗处理。

参考文献:

[1 ] 薛 高 娣 . 具 有 湿 陷 性 黄 土 地 区 的 结 构 设 计 浅 析 [J ] . 居 业 ,2 0 2 5 , ( 0 8 ) : 1 0 8 - 1 1 0 .

[2 ] D L / T 5 4 5 9 - 2 0 1 2 , 换 流 站 建 筑 结 构 设 计 技 术 规 程 [S ] .

[3 ] 建 设 部 关 于 发 布 国 家 标 准 《 湿 陷 性 黄 土 地 区 建 筑 规 范 》 的 公 告 第 21 3 号 [J ] . 工 程 建 设 标 准 化 ,2 0 0 4 ,( 0 2 ) :4 .

作者简介:王东晨(19 9 0 .0 1 - ),男,汉,辽宁鞍山,研究生,硕士,工程师,主要研究方向:工程地基处理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)