中国现有建筑节能技术应用普及度与效果评估

张宇

沈阳隽逸建筑工程有限公司 辽宁 沈阳 110025

一、建筑节能技术体系深度解析

(一)被动式技术:从单一措施到集成系统

1. 围护结构升级:

珠海格力项目采用纳米气凝胶复合保温板(导热系数 0.018W/(m⋅K) ),外墙传热系数降至 0.3W/( ㎡·K) ;北京副中心行政办公区应用三银 Low-E 玻璃(SC=0.28, SHGC=0.38 ),夏季空调负荷削减 35% 。

2. 自然能源利用:

深圳前海大厦通过计算流体动力学(CFD)优化风道设计,过渡季自然通风占比达 62% ;成都麓湖生态城利用地道风系统,夏季预冷节能率超 40% 。

3. 普及度量化:

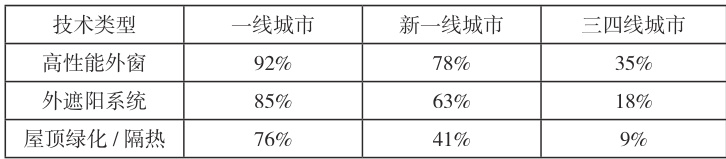

表 1 :被动技术新建建筑渗透率

(二)主动式系统:高能效设备与智慧运维融合

1. 设备能效跃升:

上海中心大厦采用磁悬浮冷水机组( COP=7.2 ),较国标一级能效提升40% ;杭州亚运村应用直流无刷风机,电机效率达IE5 等级。

2. 智慧调控突破:

珠海“泰山系统”构建数字孪生能源模型,通过 10 万 + 传感器实时优化设备群控策略,综合能效提升 25% ;雄安新区 CIM 平台实现区域级能源调度,峰值负荷削减 18% 。

3. 成本效益分析:

永磁变频技术增量成本回收期从 2018 年的 7.2 年缩短至 2025 年的 3.8 年,公共建筑改造项目内部收益率(IRR)普遍达 12-15% 。

(三)可再生能源:从补充能源走向主体能源

1.BIPV 技术迭代:

隆基“隆顶”光伏瓦量产效率突破 22.5% ,福建南安石材厂房项目实现发电自给率 143% ;碲化镉薄膜玻璃应用于上海虹桥枢纽立面,弱光发电效率提升 17% 。

2. 多能互补系统:

广州大学城地源热泵耦合光伏系统,可再生能源占比达 68% ;青海共和县光热供暖项目储热时长12 小时,替代燃煤锅炉率达 100% 。

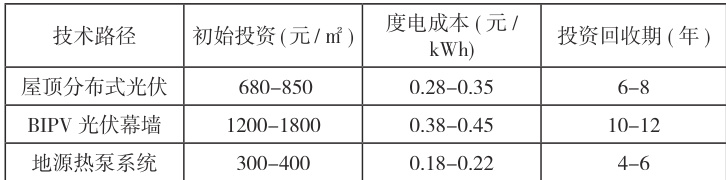

表2 :可再生能源技术经济性对比

二、普及度深度剖析:政策梯度与市场壁垒

(一)政策驱动机制演化

1. 制度刚性约束:

2025 版《节能审查办法》将碳排放强度纳入强制性指标,要求公共建筑单位面积能耗≤ 55kWh/( ㎡·a)(较 2015 基准下降 30% )。北京通州区试点“碳评一票否决”,已否决3 个高碳项目。

2. 财政杠杆效应:

深圳市对超低能耗建筑补贴 300 元 / ㎡(最高 600 万元),带动社会投资超50 亿元;江苏省绿色建筑容积率奖励政策提高开发强度 3%-5% 。

(二)区域分化实证研究

1. 第一梯队(珠三角/ 长三角)

深圳新建建筑节能标准执行率 100% ,光伏建筑一体化率 38.7% ;苏州工业园建成近零碳建筑群,单位GDP 碳排放仅0.12 吨/ 万元。

2. 第二梯队(成渝/ 中部省会):

武汉通过合同能源管理改造公共建筑 420 万㎡,平均节能率 26% ;重庆制定《山地建筑节能技术规程》解决坡地建筑能耗痛点。

3. 滞后区域(西北/ 东北):

黑龙江农房节能改造率不足 8% ,甘肃县级市节能审查专业人员配备率仅 32% 。

(三)市场主体行为分析

1. 开发商决策模型:

成本敏感度调研显示,当节能技术增量成本 >5% 时,三四线城市项目采

用率下降至 41% (一线城市为 79% )。

2. 用户支付意愿悖论:

住宅用户对节能技术支付溢价仅 3-8% ,但公共建筑业主愿为节能率>30% 的技术支付 12-15% 溢价。

三、瓶颈诊断:技术- 经济- 制度三重障碍

(一)技术适配性缺陷

1. 气候响应不足:

哈尔滨实测数据显示,严寒地区光伏系统冬季效率衰减达 42% ,地源热泵土壤热失衡率超行业标准2.3 倍。

2. 集成协同薄弱:

某绿色三星建筑因光伏系统与 BMS 协议不兼容,实际发电量较设计值低28% 。

(二)经济机制失活

1. 成本分摊错配:

住宅项目节能收益主要由业主获取,但增量成本由开发商承担,导致技术选型劣化。

2. 融资渠道单一:

中小建筑节能项目融资成本达 8-10% ,较基准利率上浮 60% 。

(三)政策执行断层

1. 基层能力缺口:

县级节能审查机构平均在编人员仅3.2 人, 73% 无专业检测设备。

2. 标准体系冲突:

现行23 项国家与地方节能标准中,15 项存在指标参数不一致问题。

四、系统优化路径设计

(一)技术攻关:需求导向型研发

1. 区域定制化技术包

编制《气候分区节能技术指南》,开发东北抗冻型光伏组件(-40℃环境效率 >85% )、华南高湿地区防霉保温材料等专项技术。

2. 数字孪生赋能

建立建筑节能数字基座,集成 BIM+IoT+AI 算法实现动态调优,如深圳已实现楼宇用能预测误差 <8% 。

(二)商业模式重构

1. 收益权证券化:推广“节能收益权 ABS”模式,将节能量转化为可交易资产,降低融资成本至 5% 以内。

2. 碳资产开发:探索建筑领域 CCER 方法学,某商业综合体通过碳交易年增收120 万元。

(三)制度协同创新

1. 审查权限动态调整

建立县级节能审查能力评估机制,对考核不合格地区收回审批权,已在全国12 省试点。

2. 标准体系统筹

启动《建筑节能与可再生能源应用通用规范》修订,强制要求新建建筑可再生能源利用率 ⩾15% (2026 年实施)。

结论与战略展望

中国建筑节能技术推广已进入规模效益临界点,2025 年光伏建筑一体化成本较 2020 年下降 40% ,被动式技术新建建筑渗透率突破 70% 。未来需着力构建“技术- 市场- 政策”三角支撑体系:

1. 技术纵深发展:重点突破钙钛矿光伏组件(实验室效率 31.25% )、相变储能墙体(蓄热密度 gtrsim200kJ/kg )等前沿技术;

2. 金融工具创新:发展绿色保险、节能量质押融资等工具,降低中小项目融资成本;

3. 治理现代化转型:建立全国建筑碳排放大数据平台,实施“楼宇碳账户”精细化管理。

随着 2025 年新版《节能审查办法》全面施行,建筑节能将从单体节能向区域能源网络跃迁。未来的零碳建筑将成为城市能源系统的柔性负荷节点,通过虚拟电厂参与电力市场交易,最终实现从能源消费者向产能储输一体化主体的历史性转变,为全球建筑低碳转型提供中国范式。

参考文献

[1] 住建部《2024 中国建筑能耗研究报告》

[2] 国家发改委节能审查典型案例库

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)