《说文解字·羊部》研究

郭凡瑾

济南大学 山东省济南市 250022

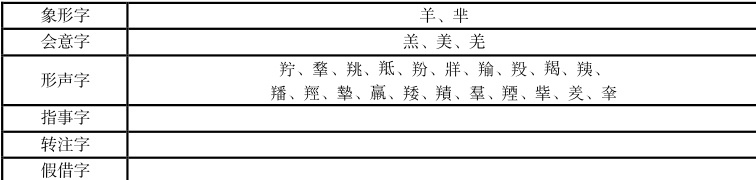

一、《羊部》六书分类

六书是古人分析汉字归纳出来的六种构造方法。许慎在《说文解字·叙》中对“六书”进行了系统的阐释:一曰指事。指事者,视而可识,察而见意,上下是也。二曰象形。象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。三曰形声。形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。四曰会意。会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。五曰转注。转注者,建类一首,同意相受,考老是也。六曰假借。假借者,本无其字,依声托事,令长是也。羊部作为一个重要的部首,在《说文解字》中一共含 26 个字,依据许慎的六书理论,下面对羊部字进行系统分类,汇成《羊部》字六书分类表。

《羊部》字有象形字 2 个,会意字 3 个,形声字 21 个,没有转注字、指事字与假借字。

《羊部》象形字有羊、芈两字。

羊:“祥也。从歕,象頭角足尾之形。孔子曰:“牛羊之字以形舉也。”凡羊之屬皆从羊。”芈:“羊鳴也。从羊,象聲气上出。與牟同意。”《羊部》会意字有羔、美、羌 3 个。羔:“羊子也。从羊,照省聲。”美:“甘也。从羊从大。羊在六畜主給膳也。美與善同意。”羌:“西戎牧羊人也。从人从羊,羊亦聲。”《羊部》形声字有羜、搈、䍮、羝、羒、牂、羭、羖、羯、羠、羳、羥、搙、羸、䍴、搚、羣、搅、揉、羑、羍共 21 个。下面列举部分字。羜:“五月生羔也。从羊宁聲。讀若煑。”搈:“六月生羔也。从羊敄聲。讀若霧。”羍:“小羊也。从羊大聲。讀若達。”䍮:“羊未卒歲也。从羊兆聲。”羝:“牡羊也。从羊氐聲。”羒:“牂羊也。从羊分聲。”牂:“牡羊也。从羊爿聲。”羭:“夏羊牡曰羭。从羊俞聲。”等 21 个字。

观察以上文字,我们可以发现《羊部》字中形声字占主导地位,而象形字和会意字相对较少。究其原因,汉字发展到小篆阶段,形声字已成为最主要的构字方式,羊作为重要的文化符号和人类饲养的常见动物,以其为部首产生的新字,绝大多数是为了表示与羊相关的具体事物,比如:不同种类、性别、年龄的羊。这些意义用形声方式表达最为精确,比如:䍮表示未满一岁的小羊,从羊兆聲。羯特指骟过的公羊,从羊曷聲。羳是指黄腹的羊,从羊番聲。

此外,依据据形系联的原则,许慎将含有“羊”部件的字归入羊部。不论这个“羊”是作为表意的形旁,还是作为声旁,这就出现了许多以“羊”为声符的纯形声字,因为字形包含“羊”而被归入,进一步稀释了羊部中象形和会意字的比例。比如:“样”本作“橡”,从木,羕声;羕又从永,羊声。

而象形主要用于描绘具体、基础的物体。“羊”本身是典型的象形字。但要描绘不同种类、状态或与羊相关的更抽象的概念,仅靠象形构造字非常困难。会意需要组合两个或多个表意部件来表达新意,对于羊部需要表达的许多概念,找到能清晰表意且不产生歧义的部件组合并不容易,所以《羊部》形声字相对较多。

二、羊字的字义分析

《说文》中《羊部》字 26 个,再加上其他与羊相关的字一共 34 个。本部分划分为三类进行分析,依次是作为动物的本义、作为祭祀用品的实用义和作为文化符号的抽象义。

(一)动物的本义

本节归纳《羊部》字中的动物本义,分为 5 类。

1.种类名称

羊:《说文》:“祥也。从쾐,象頭角足尾之形。”表示羊这一种动物的概念。

羝:意义为公羊。《说文》:“牡羊也。从羊氐聲。” 《廣雅疏證》:“吳羊牡一歲曰牡䍮,三歲曰羝。”进一步表示了三岁的公羊为羝。

羔:意义为小羊。《说文》:“羊子也。从羊,照省聲。”《周禮·夏官·羊人》:“~,小羊也。”

羍:意义也表示为小羊羔。《说文》:“小羊也。从羊大聲。讀若達。” 《初學記》卷二十九引《説文》日:“羍,七月生羔也。”《集韻·曷韻》:“羍,羊子。”《廣雅·釋畜》:“羍,羔也。”

羜:意义是出生五个月的小羊。《说文》:“五月生羔也。从羊宁聲。讀若煑。” 《詩·小雅·伐木》:“羜,未成羊也。” 《廣雅·釋畜》:“羜,羔也。”

羯:意义为阉过的公羊。《说文》:“羊羖犗也。从羊曷聲。” 《廣雅·釋畜》:“羖羊牾曰羯。”

羳:意义为黄腹羊。《说文》:“黃腹羊。从羊番聲。”

2.生活性状

羸:形声。从羊,本义是瘦弱。《说文》:“瘦也。从羊㏨聲。”

羖:黑色的公羊。《说文》:“羖,夏羊牡曰羖。《尔雅·释畜》:“牝羖。”晋·郭璞注:“今人便以牂羖为白黑羊。”

3. 气味类

羴:羊的膻气。《说文•羴部》:羴,羊臭也。”

4. 叫声类

芈:表示羊叫声。《说文》:“羊鳴也。从羊,象聲气上出。與牟同意。”

5. 行为类

䍴:表示羊们拥挤成团。《说文》:“羊相搚也。从羊委聲。”

羣:表示獸畜等动物相聚而成的集体,本义指羊群,后引申为群体。《詩•小雅•無羊》:“誰謂爾無羊,三百維羣。”輩也。还表示朋輩的意义。《説文•羊部》:“羣,輩也。从羊君聲。”

搚:羊群挤在一起。《说文》:“䍴搚也。从羊責聲。”

羑:诱导从善。《玉篇·羊部》:“羑,导也,进也,善也。今作诱。” 《书经·康王之诰》:“惟周文武,诞受羑若,克恤西土。《说文》:“進善也。从羊久聲。文王拘羑里,在湯陰。”

搅:表示成群的羊拥挤在一起,也表示黑羊。《说文》:“羣羊相搚也。一曰黑羊。从羊垔聲。”

(二)与羊相关的文化概念

《说文解字》中还收录了与羊密切相关的文化概念的汉字,它们承载着丰富古代文化内涵和价值观的部首,生动展示了羊在中国先民物质生活片和精神生活中的重要地位。

1.祭祀用品的实用义

牺:古代称做祭品用的纯色牲畜。《说文》:“宗廟之牲也。从牛羲聲。” 羊在古代祭祀中占据重要地位。“牺”字从“牛”从“羊”,指用于祭祀的纯色牲畜,反映了羊在宗教仪式中的核心作用,同时也体现了古代社会对祭祀的重视。

2. 文化符号的抽象义

祥:表示吉利。本义为凶吉的预兆,预先显露出来的迹象。《说文》:“福也。从示羊聲。

美:表示美好。《说文》:“甘也。从羊从大。羊在六畜主給膳也。美與善同意。” 本义指羊肉味美,后引申为一切美好事物。

羑:诱导从善。《说文》:“進善也。从羊久聲。文王拘羑里,在湯陰。”

羲:羊的温顺性格使其成为道德符号。《说文》中“義”(义)字从“羊”从“我”,本义指公正合宜的行为,表明古人以羊为参照,强调道德应如羊般温和正直。

三、古代羊文化的深层内涵

在《说文解字》中,羊部字的构形与释义深刻反映了古代祭祀文化的核心逻辑。羊作为“六牲”之一,在祭祀体系中占据重要地位,其神圣性源于古人对自然与神灵的敬畏。从字形来看,“牺”字从“牛”从“羊”,特指纯色祭牲,强调祭祀用牲的洁净与规范性。《周礼·地官》载:“祭祀共其牺牲”,表明羊的选用必须符合礼制,不得掺杂杂色或病弱个体,这一严格标准体现了祭祀的庄严性。此外,“牲”字从“牛”从“生”,泛指祭祀所用活畜,其本义强调生命的献祭,暗含“以生事神”的宗教观念。古人认为,羊的温顺使其成为人神沟通的理想媒介,《诗经·小雅·甫田》中“以社以方,以御田祖”的记载,便描绘了以羊祭祀土地神与农神的场景,说明羊在农耕社会的宗教功能。

羊部字还揭示了祭祀背后的社会秩序。“羣”字从“君”从“羊”,以羊群喻人群,暗含“君牧万民”的政治伦理。《周易·系辞》称“圣人以神道设教”,统治者通过祭祀强化社会凝聚力,而羊作为祭品,成为维系人神关系与社会等级的重要符号。因此,羊部字不仅是祭祀仪式的记录,更是古代礼制与权力结构的语言投射。

羊部字的宗教象征意义远超其物质功能,其文化内涵渗透至道德、哲学乃至审美领域。“祥”字从“示”从“羊”,《说文》释为“福也”,直接将羊与吉祥观念绑定。这一关联源于羊在祭祀中的“受胙”功能,《礼记·祭统》载:“胙之而福焉”,即分食祭肉以获神佑,使羊成为福祉的载体。而“美”字从“羊”从“大”,本指祭祀时肥硕的羊只,后升华为普遍的美学概念,反映古人将宗教体验与审美愉悦相融合的思维特点。《国语·楚语》言“祭祀昭孝,民之纯美”,表明祭祀的庄严性直接塑造了社会的道德与审美标准。

四、结论

从字形结构来看,羊部字主要采用象形、会意两种造字方法。象形字如“羊”本身,突出其弯曲的双角和面部特征;会意字则多通过“羊”与其他部首的组合来表达抽象概念,如“美”是羊和大组合、“祥”是示和羊组合等。这种构形方式表明,古人对羊的认知已从具体物象升华为文化符号。羊部字的构形规律呈现出明显的系统性:“羊”作为意符时,多与祭祀、美好等含义相关;作为声符时,则保留它的读音特征。

在字义层面,羊部字形成了三个主要语义场:首先是直接描述羊的种类和特征的词汇,如“羔”、“羝”、“牂”等,反映了古代畜牧业的精细化程度。其次是涉及祭祀活动的专有名词,体现了羊在宗教仪式中的特殊地位。羊部字还有一些表达抽象价值的字汇,如“美”和“善”等,展现了从具体到抽象的词义引申轨迹。

在文化内涵方面,羊部字系统构建了一个完整的象征体系。在宗教维度,羊被视为人神沟通的媒介,彰显了不同等级的祭祀对羊的使用有严格规定。在伦理维度,羊的温顺性格被赋予道德意义,常以羔羊喻君子之德。在审美维度,“美”字的演变过程显示,形成了独特的审美观念。

《说文解字》中与羊相关的汉字构成了一个完整的文化系统,涵盖宗教、经济、伦理等多个层面。羊不仅是物质生活的资源,更是精神世界的象征。这些汉字的存在,生动展现了古代中国“羊文化”的深厚底蕴,也为研究先民的思想观念提供了重要线索。

参考文献

[1]许慎,段玉裁. 说文解字注[M]. 郑州:中州古籍出版社,2006.10.

[2]王念孙. 广雅疏证[M]. 南京:凤凰出版社,2024.09.

[3]丁度. 集韵 上中下[M]. 北京市中国书店,1983.07.

[4]郭璞. 尔雅[M]. 杭州:浙江古籍出版社,2011.02.

[5]许慎,徐铉. 说文解字[M]. 上海:上海古籍出版社,2021.05

[6]陈浩男.《说文解字》“羊”部字研究[J].品位·经典,2022,(10):47-

[7]余秀丽.《说文解字》羊部字的文化学阐释[J].兰州教育学院学报,2019,35(01):64-66.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)