“大思政”视域下学科融合育人模式的实践探究

毕翠凤

河北省唐山市开滦第二中学

引言

在“大思政”视域下学科融合育人是将思想政治教育与学科教学有机融合的理念与实践方向,核心是通过学科知识载体渗透价值引领,实现“知识传授”与“价值塑造”的统一。以下是从地理学科角度探究“大思政”视域下学科融合育人模式的实践成果总结,结合地理学科特性与思政教育目标,从理论建构、实践路径、成效评估等方面展开:

一、地理学科思政融合的育人逻辑

1. 学科特性与思政元素挖掘

- 自然地理:聚焦“人地协调观”,渗透生态文明思想(如黄土高原水土流失治理中的“绿水青山就是金山银山”理念)、科学探索精神(如在岩溶世界里解码地球密码)。

- 人文地理:依托“区域认知”“综合思维”,融入家国情怀(如京津冀协同发展中的国家战略解读)、文化自信(如传统村落保护中的地域文化传承)、全球治理观(如“一带一路”沿线地理特征与人类命运共同体)。

- 地理实践:通过“地理野外实习”“社会调查”,培育劳动精神(如土壤采样中的实践能力)、团队协作与责任担当(如环境监测项目中的公民意识)。

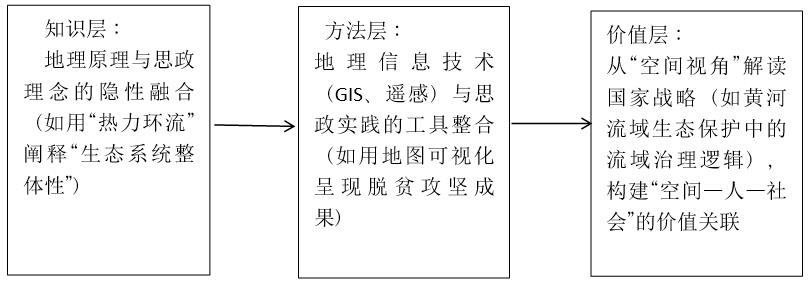

2. 地理三维思政融合模型[1]

地理三维思政融合的知识层、方法层、价值层依次递进。知识层实现地理原理与思政理念隐性融合,是基础;方法层整合地理信息技术与思政实践工具,为知识应用提供手段;价值层从空间视角解读国家战略等,构建价值关联,是升华,三者层层深入助力地理学科育人。

二、实践路径:地理学科融合育人的多元场景

1. 自然地理模块

- 案例:在“水循环”教学中,结合黄河流域水资源短缺问题,引入“节水优先、空间均衡”的治水思路,组织学生设计“家庭节水方案”,并通过社区宣传强化社会责任感。[2]

2. 人文地理模块

- 案例:在“城市空间结构”教学中,对比“深圳经济特区发展”与“雄安新区规划”,分析国家战略背后的地理智慧(如生态优先、创新驱动),引导学生理解“高质量发展”内涵。

3. 区域地理模块

-案例:在“乡村地理”专题中,结合乡村振兴战略,展示贵州“梯田农业文化遗产”保护与旅游开发案例,让学生探讨“传统农业的现代转型”,增强文化传承与乡村发展自信。

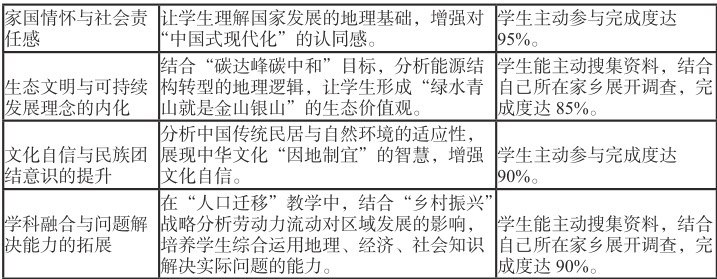

三、成效评估:地理学科思政的育人成果

学生素养提升:在地理学科思政育人中,学生素养的提升可从以下核心维度展开问卷调查,实现知识、能力与价值观的协同发展。调查了120 名学生。

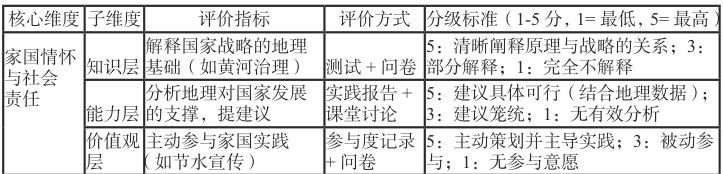

评价标准:分级量化 + 质性描述(以“家国情怀与社会责任”为例)

四、问题反思与优化方向

1. 现存挑战

- 部分教师对地理思政的“隐性融入”技巧不足,存在“贴标签”现象;

- 跨学科协作中,地理与思政课的学时分配、评价标准尚未完全统一;

- 野外实践中的思政教育组织难度大,安全管理与育人目标需进一步平衡。

2. 改进策略

- 师资培训:开展“地理思政教学设计工作坊”,邀请地理教育专家与思政课名师联合指导,开发“人地关系”“区域发展”等专题的融合教学范式;

- 评价创新:建立“地理实践力 + 价值观”双维度评估体系,如在野外实习报告中增设“社会影响分析”章节,量化考核学生的责任意识;

- 资源开发:联合高校、科研院所开发“地理思政资源库”,整合遥感影像、区域发展数据、红色地理故事等数字化素材,实现跨校共享。

五、阶段性结论

地理学科凭借“综合性”“实践性”“区域性”特点,成为大思政育人的天然载体。通过“知识传授—能力培养—价值塑造”的深度融合,不仅提升了学生对地理学科的认同感,更使其在“认识家乡—关注国家—放眼全球”的认知链条中,树立正确的世界观、人生观、价值观。未来需进一步强化“空间思维”与“思政逻辑”的有机统一,打造具有地理学科特色的大思政育人品牌,为培养“知地明理、爱国力行”的时代新人提供学科支撑。

参考文献

[1] 李华 . 地理学科思政融合的理论建构与实践路径 [J]. 地理教育 ,2023,42(5):2-18

[2] 张伟 . 自然地理课程思政实践路径 ---------- 以“水循环”教学融入黄河流域水资源治理为例 [J]. 地理教育 ,2024,(6):32-36

[ 本文系河北省教育科学“十四五”规划 2024 年度一般资助课题”共融共进:‘大思政’视域下学科融合育人模式的实践探究“阶段性成果。课题编号:2403057]

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)