高等职业院校产教融合质量评价指标体系构建研究

郭宇恒 聂洪玉 李寿强 肖菊兰

成都工业学院

1. 产教融合实施成效与质量评价困境

1.1 高职院校产教融合实施特征分析

在国家政策引导下,高职院校产教融合呈现新的发展态势。校企合作形态已从传统的实习基地建设拓展为订单式培养、现代学徒制试点、产业学院共建等多元模式。但实践明,当前融合深度仍存在显著局限[1]:其一,合作周期呈现短期化特征,约 75%的项目持续时间不足两年;其二,合作内容集中于实践教学环节,在专业标准共建(仅11.8%)、课程体系共研(10%)等核心领域的协同度明显不足;其三,资源配置存在结构性失衡,校企资源优势互补效应未充分释放。

区域经济发展水平与专业属性差异导致融合成效分化显著。长三角、珠三角地区高职院校因产业集聚效应,其产教融合项目成功率较中西部地区高出 41 个百分点。同时,装备制造类专业的校企合作深度指数(0.77)显著高于现代服务类专业(0.33),凸显学科协同的异质性特征。

1.2 当前产教融合质量评价体系存在的现实问题目前存在的评价体系存在3 个方面的弊端:

评分标准更倾向于大额指标,由于着重评价所考核的合作单位占了全部企业数的六成二以上,而对过程性的质量和产出效益关注较少(没有考核到课程的更新及时率和技术转化率),因此降低了评价的真实性、可信度。评价主体维度上,学校单方主导评价模式占比较大(80.9%),行业组织(9.69%)、第三方机构(6.29%)、毕业生(2.77%)等多元主体参与度偏低,评价公信力较弱。

其中,在方法论维度上,约有65%的院校采用了经验赋权法来确定指标权重,只有12%的院校利用了如层次分析法等更为科学的方法来进行赋权,评价信度有待加强[2]。

深层成因可归结为:理论层面还没有成熟完善的评价模型构建范式,制度层面存在政策执行衰减问题,机制层面没有校企双元评价的动力耦合效应。

2. 高职院校产教融合质量评价指标理

2.1 指标构建的理论基础与分析框架

产教融合质量评价指标体系应该有完善的理论依据,本文从协同教育理论、利益相关者理论以及全面质量管理理论出发,结合文意分析和政策阐述提出“三维四体”的分析框架。“三维”指的是:制度维度、过程维度和成效维度;“四体”是:政府、行业、企业、学校等主体。通过文献分析和政策梳理可知,现代产教融合具有主体多元性、过程协同性、成效多维性的特点,核心是制度建构-如何推动建立多主体协作培育适应经济社会发展的高素质技术技能人才的新形态。

2.2 指标体系的设计与构建

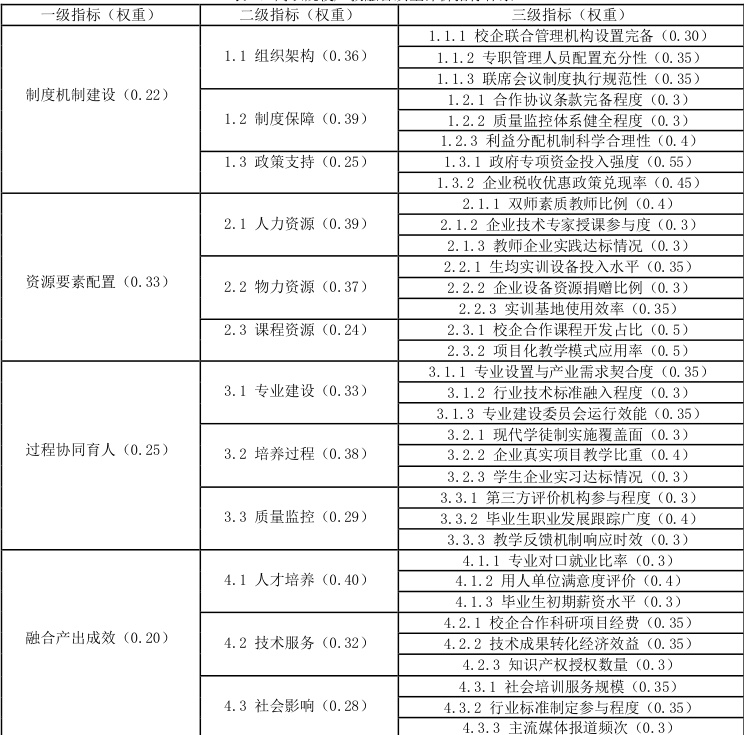

运用“理论驱动+实证检验”的混合研究方法来构建指标体系[3]。先通过系统文献回顾、政策文本分析方式初拟包含4 个一级指标、12 个二级指标、34 个三级指标的框架,在此基础上开展两轮德尔菲法咨询(n=18),经界值法筛选,最终形成表1 所示的评价指标体系。

表1:高职院校产教融合质量评价指标体系

在指标体系的建立过程中 要体现系统性原则,要把产教融合工作的方方面面都纳入指标体系 标量化率达到 81%;第三,要坚持以结果为导向的原则,把培养学 的核心地位 体系的内容效度指数(CVI)=0.88,说明此项指标体系得到了绝大部分专家的认可,未来将通过实证研究对其科学性与适用性作进一步检验。

3. 高职院校产教融合质量评价指标实证筛选

3.1 基于多维统计方法的指标实证遴选

通过对评价指标进行统计学分类组合和科学筛选,确保评价指标更具科学性和代表性,选取专业、课程和基地建设的质量保障措施等方面关键因素,并通过文献梳理确定高校在建校初期需突破的重点领域指标;基于基础之上确定初拟指标34 项,然后选取4 位专家代表职业教育研究机构,5 位专家代表行业企业,10 位专家代表高职院校,运用隶属度分析法进行打分,并算出R 值(隶属度值)。将R 值<0.65(小于0.7 的标准)的相关指标剔除。其次采用 Pearson 相关性分析法对各个指标之间是否具有高低相关性进行两两检验,剔除高相关性指标( λ>0.85) ),避免评价维度间出现重叠的情况。最后通过变异系数法的筛选,离散程度大 (CV⩾0.25) ),起到区分不同学校之间产教融合的不同水平作用的指标。

3.2 指标体系的信度和效度检测及优化

检验信度:本研究利用信度检验,在信度检验中分别使用 Cronbach’sα 系数及分半信度法,对量表进行双重检验。结合全国 4 大经济区下选取的 8 所高职院校共发放问卷 216 份进行计算结果发现:整体量表的Cronbachα 系数为0.909,各维度α 系数均大于0.81,Guttman 分半信度系数为0.88。这表明量表内部各维度之间能保持较高的内在一致性。检验效度:检验效度首先经过了探索性因子分析(EFA),从中得到了KMO 为0.919,Bartlett 球形检验 sig<0.001(说明各测量变量间相关关系非常密切)的信息,进而采取了主成分分析方法提取出特征值大于1 的四个公共因子,累积解释方差达到79.01%;接下来再用验证性因子分析(CFA)检验模型适配度,χ2/df=2.141、CFI=0.949、TLI=0.939、RMSEA=0.0429,各项拟合指标均高于临界标准,说明指标体系具备较好的结构效度。

4. 高职院校产教融合质量评价的实证应用研究

4.1 利用组合赋权法确定指标权重

基于传统单一赋权的缺陷,首次提出使用德尔菲-层次分析(Delphi-AHP)组合赋权法来确定指标权重。在第一轮德尔菲专家咨询的基础上, 指标值;同时构建层次结构模型,通过构造判断矩阵,利用 Yaahp 软件 小于 0.1),再引入熵权法计算出信息熵权重,并用乘法合成法算出 协同育人机制”(0.33)和“资源保障水平”(0.25)权重最高,符合产 (0.05148=0.4*0.3980.33)、“校企联合技术攻关数”(0.0224=0.35*0.32*0.2 重较高,具有较强的实践指向性。

4.2 基于区域差异性的实证评价分析

选取长三角、珠三角、中部的9 所高职院校作为实证分析的对象,使用TOPSIS 法进行综合评价。从实证分析的结果可以看出:(1)从制度章程维度看,经济发达地区院校“校企联合治理机构健全率”(84.9%)远高于欠发达地区(51.2%);(2)从资源保障维度看,所有院校“生均实训设备值”的达标率为90.9%,而“ 企业捐赠设备占比”却表现为东部高、西部低的现象;(3)从协同育人维度看,现代学徒制专业“就业对口率”比传统专业的高20 个百分点左右(91.9%),说明推进多主体协同育人有助于解决“校企对接”难问题。(4)从服务成效维度看,院校“技术成果转化收益”与区域GDP 呈显著正相关(r=0.779,p<0.01),表明走校地合作道路、围绕区域经济社会发展重点提供技术服务是高职院校提高服务能力和服务成效的重要途径。将参评院校按照上述评价值大小聚集,分成“ 引领型”、“发展型”、“追赶型”三种类型,分别为26%、56%和18%。这是今后高职院校分类指导的重要参考依据。

5. 研究结论与对策建议

5.1 主要研究结论

结合理论分析和实证检验可以得出,结论主要有以下几点:

第一,首先产教融合的质量评估要符合“多元协同、成效导向”的基本原则,通过对数据的统计发现高职院校产教融合质量存在明显的区域差异以及院校自身差异,因此对产教融合质量评价的系统化建设要兼顾通用性和特殊性。为了衡量高职院校的产教融合效果,研制并计算了产教融合指标模型,评价体系包括 4 个维度、12 个要素和34 项指标,在信效度分析中计算结果得出(α 系数为0.909,CFI 指数为0.949)表明该评价体系有效性较强。

第二,资源投入和协同育人机制是影响产教融合的主要因素,权重分析表明两者所占权重分别为 36.9%、23%,两者加权总值为 58%,且“双师型教师比例”、“校企合作开发课程数”(等指数均能较好的预测本年度高校产教融合指数排名情况。

第三,地区经济水平越高,产教融合的质量越高。根据TOPSIS 法和聚类分析结果可以看出东部地区院校的科技创新成果转化为新技术产品(校均3.19 项)、服务收入优势显著,说明产教融合发展需要依托于一定的区域产业基础条件才能充分发挥作用。

5.2 推进产教融合的发展建议基于研究结论,提出以下实施建议:

制度设计方面:

1. 构建多元主体协同治理模式。省级教育行政部门应主导制定《产教融合质量认证规范》,将评估结果与经费分配关联。实施"财税+金融+用地"综合激励方案,对积极参与企业给予教育附加费优惠(建议幅度 35%-55%)。2. 推行分类指导发展策略。依据院校聚类特征,对示范院校授予产教融合创新中心资格并配套专项资金;对发展型院校制定个性化提升方案,重点强化资源保障能力。

实施路径方面:

1. 建设智能化监测评估系统。开发具备数据集成、分析研判和反馈调节功能的管理平台,实现核心指标(如企业设备投入值、毕业生就业匹配度等)的动态追踪。建议定期发布《产教融合质量分析报告》,形成"评价-诊断-优化"的持续改进循环。

2. 完善双师型教师队伍建设。完善教师考核评价体系,把企业实践经历(原则上达到每年连续两个月及以上)纳入职称评审前置条件;实行“校企双聘”,允许教师以技术服务的形式获得报酬。

区域协作方面:

1. 建立跨区域产教协同平台,在此过程中,促使东部地区的优秀院校发挥自身优势作用,发挥援助、传帮带作用,大力支持中西部院校改革工作开展,着重共享课程资源(计划至少建立4 门以上共建的专业),以及完善质量标准。

2. 打造特色化产教融合集群,在发挥区域优势产业(长三角高端装备制造业、成渝地区电子信息等)的基础上建立专业化的产教融合示范区,促进教育供给和产业需求深度对接。

项目支撑:本文(课题)得到四川省高等学校人文社会科学重点研究基地-四川高等职业教育研究中心项目(项目名称:高等职业院校产教融合质量评价指标体系构建研究,项目编号:GZY24B36)资助和支持。

参考文献

[1] 崔愿玲.当前校企合作育人机制存在的问题及对策[J].教育与职业,2014(14):30-32.

[2] 张军贤,张军华, 甘坚强. 基 CIPP 模型构建高职院校产教融合质量评价体系[J].职业教育研究,2021(09):19-24.

[3] 沈绮云,欧阳河,欧阳育良.产教融合目标达成度评价指标体系构建——基于德尔菲法和 层次分析法的研究[J].高教探索,2021(12):104-109.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)