心脏康复护理对慢性心力衰竭患者的疗效探析

桂芳

华中科技大学同济医学院附属协和医院

前言:心力衰竭是心肌梗死后的常见并发症,其中慢性心力衰竭的发生则会显著增加患者长期不良心血管事件发生率,极大威胁患者的生命安全。而随着现代医学技术的发展,心脏康复技术的出现成为改善患者生存质量、促进患者心功能恢复的关键,该护理方法强调通过科学训练等方法促使患者心功能改善,并能帮助患者有效适应当前环境,最终切实保障安全、预防不良心血管事件发生的目的。现为深入分析心脏康复护理模式在慢性心力衰竭患者临床干预中的可行性,本文将以72 例患者为研究对象展开分析,具体如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择医院于2023 年5 月-2024 年5 月间收治的72 例慢性心力衰竭患者,经随机分组后,观察组患者36 例,男/女 :=21/15 ;年龄52-73 岁,平均年龄( (62.56±3.10) )岁。对照组患者36 例,男/  ;年龄 49-75 岁,平均年龄(62.61±3.09)岁。两组患者一般资料数据差异无统计学意义 (P>0.05) ),可比较。

;年龄 49-75 岁,平均年龄(62.61±3.09)岁。两组患者一般资料数据差异无统计学意义 (P>0.05) ),可比较。

本次研究中两组患者均经心脏超声等确诊为慢性心力衰竭,且患者知情并自愿参与本次研究。排除了急性心力衰竭、合并其他脏器功能障碍以及无法正常沟通交流的患者。

1.2 方法

照组患者以常规护理干预为主,包括叮嘱患者执行医嘱的用药方案、坚持定期测量血压与心率等。

观察组患者则采用心脏康复护理干预,主要包括:(1)第一阶段护理方案,主要指患者入院的前三天,本环节护理的关键点为自我护理,要求护理人员能详细说明慢性心力衰竭的预兆体征、症状、危险因素控制等一般知识;基于医嘱说明各类常见药物的用量用法、说明用药禁忌等,避免用药期间饮酒。正确评估患者运动能力,从床上的四肢运动过渡到下床的步行锻炼等。本环节中要求护理人员能正确掌握患者适应证并准备相关急救药物,坚持由短到长、由低强度到高强度的运动干预方案。(2)第二阶段护理,主要指入院第四天直至出院早期,需通过护理干预强化患者的心脏康复管理观念。要求护理人员能引导患者正确认识日常生活中的危险因素(包括不良情绪、高脂肪饮食等),并贯彻落实康复运动。协助患者主动处理心理社会问题,采用健康咨询的方法介绍科学有效的心理自我疏导方法。在条件允许情况下可邀请营养师、医生的参与,并能为患者提供多维度的针对性支持。(3)第三阶段护理,主要指患者出院前,需要护理人员详细说明建立运动、养成健康生活行为的必要性;鼓励患者主动减轻日常生活中的压力,避免长期的焦虑、抑郁;对于恢复职业患者而言,护理人员可展开针对性的职业指导,使患者能构建健康的职业生涯规划,减少工作中的应激源。

1.3 观察指标

记录两组患者的护理干预前后的心功能。

1.4 统计学方法

使用 SPSS 25.0 软件处理数据, P<0.05 时认为数据差异有统计学意义。

2.结果

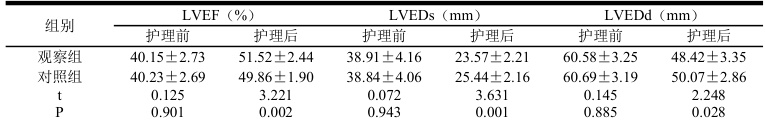

患者心功能对比结果显示,观察组患者护理后数据显著优于对照组( (P<0.05) ),见表1。

表1 患者心功能

3.讨论

心脏康复护理在促进心血管系统疾病康复中的作用已经得到医学界的广泛关注,根据本文对两组慢性心力衰竭患者的评估可以证实,观察组患者在心脏康复护理模式的干预下,患者各项心功能指标显著优于对照组(P<0.05) ,证明该护理方法具有可行性。而该护理方法之所以有助于促进患者心功能改善,可能与以下因素存在相关性:(1)心脏康复护理模式可以通过优化患者运动锻炼方案等措施持续增加冠状侧支的血管氧供应,减轻因为各种疾病等因素造成的动脉硬化问题,也可在较短时间内纠正心肌缺血等症状,有助于强化心肌血管循环,促进患者康复[1]。(2)心脏康复护理模式可以减少患者对疾病的担心与忧虑,减少因为疾病等因素带来的不良情绪,有助于促进患者心理状态的改善。

综上所述,对慢性心力衰竭患者实施心脏康复护理干预可以达到改善患者心功能的效果,因此值得推广。

参考文献:

[1]徐廷廷,赵春艳.择期 PCI 术后患者Ⅰ期心脏康复护理质量评价指标体系的构建[J].中华现代护理杂志,2024,30(4):433-439.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)