核心素养视域下高中思想政治活动型学科课程实施策略

赵慧娟

江苏省太仓高级中学 215400

随着全球化和信息化的飞速发展,社会对人才的需求已然发生了根本性转变,已经从单纯的知识储备转向了综合素质与核心能力的培养。因而,核心素养作为评估个人适应社会发展的重要指标,其理论研究和实践应用无论在学术界还是教育界都备受关注。《普通高中思想政治课程标准(2017 年版)》明确提出,应“构建以培育思想政治学科核心素养为主导的活动型学科课程”[1]。这就要求在高中思想政治课程中将学科理论知识与实际生活应用相结合,采用多种教学策略,促进课程教学内容向实际生活的转化,实现高中思想政治学科的价值引导功能。

一、教学目标设计

教学目标统摄教学全过程,直接影响教学质效。教学目标设计时,要突出学科核心素养,通过结构化、层次化的教学活动将抽象目标转化为可操作的实践路径。教学目标需要明确知识目标、能力目标、情感态度价值观目标的整合方向,从而指导教学活动内容的选择与组织形式。例如,通过案例分析或辩论活动培养学生辩证思维能力时,需在目标中明确“运用历史唯物主义分析文化发展路径”的具体要求。

(一)构建素养导向的三维目标

立足学科核心素养,教学目标设计就需要突破传统的“知识—能力—情感”的机械割裂,转而构建协同共生的三维目标体系。这种整合并非简单的目标叠加,而是通过教学要素的深度重组形成核心素养培育的生态链。在知识目标上,建构知识目标强调理论知识的科学性。比如,“社会主义市场经济”这个单元,其设计不应停留在识记市场调节与宏观调控概念,而需通过“菜价波动调控方案设计”等活动,让学生在模拟物价部门决策过程中,自主建构有效市场与有为政府的辩证关系。在能力目标上,培育解决实际问题的能力。比如,“全民守法”主题教学中,可设计“调解邻里纠纷中的权益平衡”,解决法律冲突,使法治意识从认知转化为行动能力。在情感态度价值观目标上,推动从“认知认同”向“情感共鸣”的转化,树立正确价值观念。比如,“文化传承”教学中,可通过非遗传承人口述史建立文化价值认知,进而培育文化情感。

(二)内容维度的分目标设计

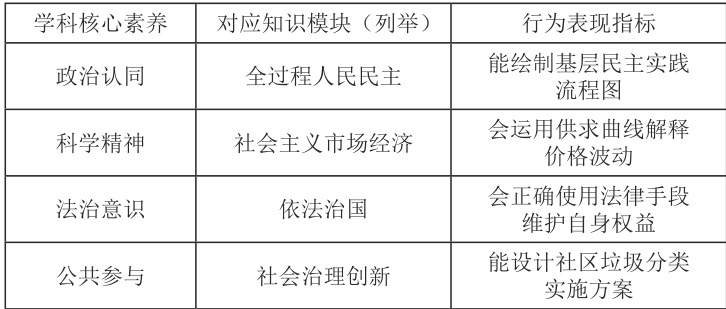

按照学科核心素养的四个维度,即政治认同、科学精神、法治意识、公共参与,可将抽象素养转化为具体学科内容,从而建构起内容维度的四位一体分目标结构。如图1 所示:

图1 四位一体分目标结构

四位一体分目标设计实现了从“素养标签”向“实践导图”的转化,帮助学生认识在解决类似“电梯加装”“停车位改造”等现实问题的有效途径,使教学目标成为教学活动的施工蓝图。

二、议题式教学的有效运用

议题式教学是实现活动型学科课程的重要实现形式,也是基本抓手。议题式教学遵循“议题 + 活动”的课堂实施范式,以开放性议题为认知驱动轴,以结构化活动为素养生成载体,在议题与活动的良性互动中,激活学生学习的主动性。[2] 有效运用议题式教学,能够使学生在议题中实现知识迁移、在活动参与中实现价值认同。

(一)议题设计的立体化架构

基于布鲁姆教育目标分类学,议题可构建“认知—理解—应用—分析—评价—创造”的层级体系。可设置递进式议题链,注重议题的层次性,给学生提供广阔的思维空间,让学生能够从不同角度、不同层面进行思考和讨论。议题可以设置为开放问题,如“如何看待网络直播的利与弊”“如何实现乡村振兴”等,鼓励学生发表自己的观点和见解,培养学生的批判性思维和创新能力;也可以设置为系列问题,引导学生逐步深入探究,如在“我国的外交政策”教学中,可以设置以下系列议题:“我国外交政策的基本立场是什么?”“我国在处理国际事务中是如何坚持这一立场的?”“我国外交政策的调整对世界和平与发展有何影响?”通过这些层层递进的议题,引导学生深入理解我国外交政策的内涵和意义。

(二)课堂对话的深度化导控

组织学生开展讨论和探究时,教师要做好引导和调控工作。要鼓励学生积极参与,发表自己的观点和看法,尊重学生的独特见解,营造宽松、民主的讨论氛围;要引导学生运用所学知识进行分析和论证,培养学生的逻辑思维能力和语言表达能力;要及时纠正学生的错误观点和认识,引导学生树立正确的价值观和世界观;要对讨论过程进行总结和归纳,帮助学生梳理思路,深化对议题的理解和认识。可以采用小组讨论、全班交流等形式,让学生在交流中相互学习、相互启发,共同提高。在小组讨论中,教师可以巡视各小组,观察学生的讨论情况,及时给予指导和帮助;在全班交流时,教师要引导学生倾听他人的观点,鼓励学生进行质疑和辩论,促进学生思维的碰撞和深化。

三、情境创设的原则与方法

教学情境创设是活动型学科课程的重要环节。情境一般被认为是认知建构的中介载体,也就是说,通过情境搭起了从理论知识到综合素质的桥梁。通常意义上,教学情境承担三重联结功能:其一,联结生活经验与学科概念,实现具象感知向抽象思维的渐进式转变;其二,联结符号系统与客观现实,促进文本向个体的建构转变;其三,联结认知图式与思维品质,推动叙述性知识向实践性能力的动态转变。建构活动型课程,正是通过情境素材的创设实现素养目标与学科内容的深度耦合。

(一)情境素材的专业化开发

情境创设要遵循关联性原则,即情境要与教学内容紧密相关,能够有效地服务于教学目标的实现。情境中的问题和任务要与教学重点、难点相契合,引导学生通过对情境的分析和探究,掌握所学知识,培养核心素养。在“公民的政治权利与义务”教学中,可以创设“社区选举”的情境,让学生模拟选民参与选举活动,在情境中理解公民的选举权和被选举权、政治自由、监督权等政治权利,以及维护国家统一和民族团结、遵守宪法和法律等政治义务。情境创设还要遵循启发性原则,即情境要能够启发学生的思维,激发学生的好奇心和求知欲,引导学生主动思考和探究。可以设置具有挑战性的问题或任务,让学生在解决问题的过程中,运用所学知识,发挥主观能动性,培养创新思维和实践能力。在“哲学与生活”教学中,创设“如何看待人工智能的发展对人类生活的影响”这一情境,引导学生从哲学的角度思考科技发展与人类生活的关系,培养学生的辩证思维能力。

(二)情境任务的素养导向设计

情境创设的方法多种多样,教师可以根据教学内容和学生的实际情况选择合适的方法。可以运用多媒体手段,如图片、视频、音频等,创设直观、形象的情境,增强学生的感性认识;可以通过角色扮演、模拟实验等方式,让学生亲身体验情境,提高学生的参与度和学习效果;可以组织学生开展实地考察、社会调查等活动,让学生在真实的环境中感受和学习知识。在“环境保护”教学中,教师可以播放有关环境污染和生态破坏的视频,让学生直观地感受环境问题的严重性;可以组织学生进行角色扮演活动,模拟环保部门工作人员、企业负责人、普通市民等角色,就环境保护问题进行讨论和协商;也可以带领学生到当地的污水处理厂、垃圾处理场等进行实地考察,让学生了解环境保护的实际工作和方法。

四、小组合作学习的组织与引导

小组合作学习是活动型学科课程中常用的学习方式,能够培养学生的团队合作精神、沟通能力和问题解决能力。在组织小组合作学习时,要合理组建小组,根据学生的学习能力、性格特点、兴趣爱好等因素进行分组,确保小组内成员之间具有互补性,能够相互学习、相互促进。小组规模一般以4-6 人为宜,人数过多或过少都不利于小组合作学习的开展。

(一)结构化合作流程的设计

明确小组任务,任务要具有明确的目标和要求,具有一定的挑战性和可操作性,能够激发学生的学习兴趣和积极性。任务可以根据教学内容和活动主题进行设计,如在“文化多样性”教学中,布置小组任务:“以某一国家或地区的文化为例,制作一份介绍其文化特色、价值和面临挑战的手抄报,并在全班进行展示和交流。”通过这一任务,让学生深入了解不同文化的特点和价值,培养学生的团队合作能力和信息收集、整理、表达能力。在小组合作过程中,教师要加强引导,帮助学生明确各自的职责和任务,鼓励学生积极参与讨论和交流,培养学生的团队协作精神[3]。要引导学生学会倾听他人的意见和建议,尊重他人的观点,学会在合作中相互支持、相互帮助,共同解决问题。

(二)素养发展导向的评价体系

教师要关注小组合作的进展情况,及时给予指导和帮助,当小组遇到困难时,教师可以引导学生分析问题,提供解决问题的思路和方法,但不要直接告诉学生答案,要让学生在探究中学会思考和解决问题。教师还要对小组合作学习进行评价,评价要全面、客观、公正,既要关注小组的整体表现,如任务完成情况、团队协作能力等,也要关注小组成员的个体表现,如参与度、贡献度、沟通能力等。评价方式可以采用教师评价、学生自评和互评相结合的方式,通过评价,及时反馈小组合作学习的成果和问题,促进学生不断改进和提高。可以制定详细的评价指标体系,如任务完成的质量、小组讨论的活跃度、成员之间的协作程度、个人的参与度和表现等,根据这些指标对小组和个人进行评价,并给予相应的奖励和鼓励,激发学生参与小组合作学习的积极性和主动性。

当前我国的基础教育正在迈入核心素养的新时代,要抓住育人关键环节和重点领域,深化核心素养导向基础教育课程教学改革。构建活动型课程要合理设计教学目标、有效运用议题式教学、遵循原则创设情境、科学组织小组合作学习等多种策略,激发学生的创新思维,从而提升思政课堂的互动性与实效性,贯彻落实立德树人的根本任务。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中思想政治课程标准(2017 年版2020 年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020 :2.

[2] 叶挺勇 . 建构议题式活动型课程,提升政治认同素养——以《基层群众自治制度》教学为例[J]. 教学月刊·中学版(教学参考),2023(12):40-43.

[3] 王德明. 活动型课程开启“无领导小组讨论”界面[J]. 福建教育,2020(39):4.

本文系江苏省省教育科学规划课题《大概念视阈下高中思想政治活动型课堂构建的实践研究》(课题编号:Bb/2024/03/178)阶段性研究成果之一。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)