虚拟现实技术在沉浸式舞蹈创作中的革命性应用

李欣容

四川音乐学院舞蹈学院

本论文以《只此青绿》舞剧为研究对象,以多媒体技术已有的研究成果为基础进行深入研究。将该舞剧作品进行详细解析,汲取从中的舞蹈创作理念与虚拟现实技术的运用内容,分析其对舞剧创作的影响。该研究对舞蹈作品创作以及《千里江山图》活态化转化起到不可估量的作用,对多媒体技术应用于舞蹈创作有着重要的意义和价值,更启发笔者设想多媒体技术如何更有效地融入舞蹈作品创作中。

引言

《只此青绿》是由周莉亚、韩真共同编创执导,作曲吕亮,故宫博物院、人民网股份有限公司、中国东方演艺集团有限公司出品,域上和美文化发展有限公司联合出品的舞蹈诗剧。该剧采用时空交错式的叙事结构,剧情发展的时间设定是以现实中《千里江山图》为引,侧面引出千年前才华横溢的少年画家希孟呕心沥血绘制《千里江山图》的绘画过程,展卷人在对《千里江山图》潜心钻研时,仿佛走入了该画作者希孟的内心,伴其历经漫长制画的宝贵时光,这一当代人横跨千年前与之只有寥寥数字记载的“天才少年”“横空对话”,探寻《千里江山图》的独到韵味,更蕴含着国宝文物与现代人之间的情感连接。《只此青绿》结合多媒体 VR、灯光、舞台舞美、音效等技术手段,通过“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个篇章,讲述了“现代”横跨千年至“古代”的一场奇妙邂逅 --- 一位故宫青年研究员“穿越”时空至北宋,以“展卷人”的视角看见画家王希孟创作《千里江山图》的故事。

一、VR 技术对舞蹈语言的重构与空间解构

虚拟现实(VR)技术深刻地改变着舞蹈艺术的创作与呈现方式,通过多维空间解构、动作语汇强化和沉浸式美学表达,为传统舞蹈注入全新生命力。舞蹈诗剧《只此青绿》的创作实践,彰显了 VR技术与传统文化结合的巨大潜力,成为数字时代艺术创新的典范。

(一)从平面到多维:空间解构的视觉革命

由于传统舞蹈表演受限于物理舞台的二维平面性,观众视角固定且单一。而VR 技术通过360 度全景视角彻底打破这一局限。《只此青绿》在 VR 化呈现中,舞台被解构为四层同心圆结构,以电子旋转式的方式为舞蹈演员舞蹈空间的队形流动服务,这一设计灵感直接源于中国传统画卷的“展卷”过程。在 VR 环境中,这一旋转舞台转化为动态三维空间,观众可自由选择观赏角度,甚至可“走”入舞群中心,亲历舞者组成的各种姿态以及从四周升腾而起的震撼体验。VR 技术中的《只此青绿》最具革新性的场景出现在“入画”段落。当舞者逐渐融入背景的《千里江山图》时,VR 技术随舞者一同“进入”画中世界。这种时空穿越体验通过三维建模技术实现,观众被张瀚饰演的画家希孟代入到虚拟画境中自由穿梭,跟随他近距离观察画卷中青绿的纹理细节,甚至仿佛能触碰飘动的袖摆,舞台的几圈可转动式的技术促使观众可以 360 度的观摩舞者们所饰演的角色与舞姿——这些在传统剧场中仅能远观,而在该剧中却能获得触手可及的亲密感。

在《只此青绿》中,标志性动作“青绿腰”(原名“险峰”)通过 VR 技术获得了更好的诠释。传统舞台上,舞者后仰至极限的腰身造型主要依靠视觉传递山势险峻;而在多媒体技术加持的环境中,技术团队通过对演员动作的动态捕捉结合可移动的环形遮幕设计背景环境,舞台分层转动的方式实现人物动作表演在不同时空间的隔空对话,丰富了观众的视野。舞蹈中“群山叠嶂”的群体造型在 VR 中实现了从视觉观察到身体沉浸的质变。舞者三角队形缓慢转身形成的“山势移动”,在 VR 模拟青绿山水的场景中被赋予真实性,观众仿佛感受到舞者所塑造的虚拟山体的雄浑壮阔,当舞者集体舞动形成“卧石”造型时,VR 地面同步生成青绿波纹震动效果,强化大地低鸣的意境。这种多感官联动的艺术表达,是传统舞台无法完成的。

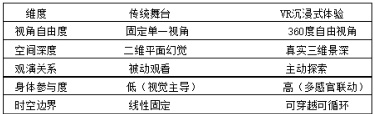

传统舞蹈表演与VR 舞蹈体验的空间特性对比

(二)抽象意象的具身化实现

编导将《千里江山图》中的青绿设色从物质颜料升华为舞蹈角色,这一创作本就极具抽象性。在 VR 技术的加持下,“青绿”角色获得更丰富的表现维度:当领舞者甩袖时,VR 空间中同步生成青绿色彩粒子轨迹;当舞者静止时,其衣裙上的石青、石绿色彩会根据虚拟光源角度产生宝石般的光泽变化——这些效果精准呼应了矿物质颜料“历经千年仍泛宝石光芒”的物理特性。演出中虚拟背景出现“折痕般的流动”,这一设计在 VR 环境中被赋予互动性。使观众仿佛可以伸手“触摸”这些折痕,触发宋代诗人题词和画师评注的全息文本浮现,使历史文献成为表演的有机组成部分。这种虚实融合不仅打破了舞者与背景的界限,更构建起跨越千年的文化对话通道。

(三)不足之处

笔者认为多媒体技术应用于舞蹈中固然重要,但从以上的多媒体技术运用来看,有一个对舞者舞动幅度极大限制的影响因素,同心圆结构的可移动电子旋转舞台在进行分层旋转时对舞蹈演员、舞蹈编导完成和设计舞蹈动作的幅度、难易程度等方面有着一定的约束,首先演员在舞蹈时需要脚下地面的稳定性,在应对这一电动舞台时,我们可以很清晰地看到舞者的舞蹈动作风格更偏向于安静、文雅、清新,动作以动静态结合,并且在舞台转动时舞者的动作以静态居多,因此在观众的视觉角度上难免会觉得缺乏更多跌宕起伏式的动作设计。其次,舞蹈的队形变化也同样受舞台空间分层的限制,整部舞剧在四层电子旋转舞台同步启动时,舞者群舞时队形略显单一,仍然以静态为主,舞蹈队形也并未出现大幅度的队形变化,因此在视觉效果上更多的是对画卷的复刻,缺乏一定的灵动层次。最后,多媒体技术的应用虽然对舞蹈起到一定的辅助作用,但是二者需要相互辅助相互成就,过度的技术运用,会使舞蹈部分难以发挥到极致,甚至限制舞的可发展空间。

二、多媒体技术对舞蹈叙事机制的革新

虚拟现实技术正在重构舞蹈艺术的叙事逻辑,通过非线性时空编排、跨维度角色互动和多感官联觉体验,打破传统线性叙事的束缚,为《只此青绿》这类文化底蕴深厚的作品提供更丰富的表达可能。

(一)非线性叙事与时空穿越

传统舞蹈剧受限于线性时间流,而融入多媒体技术的《只此青绿》创造性地采用“时空折叠”架构。作品以故宫研究员(展卷人)的视角开启,舞者“展卷人”通过在不同的圆形可转动式的舞台运动进入不同的时空节点,聚焦砚台进入宋代制墨场。当旋转式的舞台切换背景至织绢现场,展卷人带领观众走进织女的织绢画境。这种非线性叙事结构将原剧中“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个段落转化为可自由探索的立体网络。

在“寻石”段落中,投影技术的融入将“采石者”采石时面对山路的艰难险阻表现得更加真实震撼,使观众可以沉浸式地投入“研磨石青”过程——舞者手柄道具撞击。这种认知体验使“青绿之色源于矿石”的知识从抽象概念转化为真实的动态画面,深度激活文化记忆。

(二)观看视角:角色互动的范式转变

《只此青绿》引入虚拟技术。观者可清晰地捕捉且明确从“织绢人”“磨石人”“画家”等角色的衔接与演绎,每个角色对应不同的叙事视角。“画家”希孟,在“入画”高潮段落与所绘的画卷隔空对话,观众跟随王希孟的创作动势共同挥毫,当舞者模拟的山峦轮廓显现时,虚拟背景所展现的线条与舞者实时舞姿运动的结合共同构建出一幅真实壮观的画卷。

当现代展卷人与宋代王希孟隔空对望时,观众的视线方向决定了对望的焦点——凝视希孟则触发少年画家作画场景;聚焦展卷人则呈现文物修复画面。这种交互叙事使“文化传承”主题从隐喻变为可操作的体验。

(三)多感官联觉的艺术表达

VR 技术使声音获得空间矢量属性。在“习笔”段落,制笔匠人的动作声响随观众的距离变化而呈现不同混响的效果:当舞者舞动时,观众面前产生虚拟雨水落地的波纹和大雪纷飞,雪花飘摇飞溅的视听联动效果。舞台融入可升降电子幕布结合投影技术,每一篇章的主题设置有不同的虚拟环境,为舞蹈叙事情节的发展营造一种虚实相生、物我合一的意境,使观众感受其舞蹈动作所传递出的“文化底蕴”:当虚拟场景中出现《千里江山图》时,仿佛青绿角色甩袖时产生气流震动,山峦造型逼近时带来险峻感都能使观众身临其境,这些跨感官映射使“只此青绿,青绿千载”的意境从视觉扩展至全身心。

结 语

虚拟现实技术在《只此青绿》中的实践,揭示了科技与艺术融合的复杂图景。这种融合既体现为空间的重构——从剧场物理空间到无界虚拟场域;更是文化传承范式的革新——从单向传播到共创共生。虚拟现实技术应用于舞剧《只此青绿》中,编导在沉浸式舞蹈创作过程中为观者打造出一场蕴含着深厚文化内涵的视听盛宴。技术不应追求对传统的取代,而应成为激活文化基因的催化剂。当观众在虚拟空间中与王希孟“共同”挥毫,我们见证的是技术人文主义的胜利,还有那份“心中若能容丘壑,下笔方能汇山河”的千年胸怀。

未来,随着多媒体技术的发展,沉浸式舞蹈将进入更深刻的维度。但无论技术如何演进,《只此青绿》所昭示的核心价值始终清晰,所有技术创新最终都应服务于人类情感的共鸣与文化记忆的延续。在虚拟与真实的辩证之间,舞蹈艺术永恒的使命仍是——让青绿千载,令山河无垠。

参 考 文 献

[1] 张汐 . 虚拟舞台背景在舞蹈作品中的运用探究——以《只此青绿》为例 [J]. 戏剧之家 ,2023,(08):120-122.

[2] 贾荷潇 . 舞蹈诗剧《只此青绿》的创新性研究 [D]. 山东师范大学 ,2024.000738.

[3] 李艳娜 .《只此青绿》:发扬中华文化舞绘数字中国 [J].吉林艺术学院学报 ,2024,(02):66-70.1674-5442.2024.02.011.

李欣容(2001 年),女,汉族,四川省成都市,四川音乐学院舞蹈学院 舞蹈硕士研究生,研究方向:舞蹈创作

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)