关于自闭症的发病机制与常见物理干预方式的探究

付文澍

东北师范大学附属中学

1. 资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期间于我院确诊的自闭症谱系障碍(ASD)患儿共 32 例。采用随机数字表法分为两组:tDCS 联合行为训练组(联合组)16 例,其中男性12 例,女性4 例,平均年龄5.8岁(范围4-9 岁);单纯行为训练组(行为组)16 例,其中男性 11 例,女性 5 例,平均年龄 5.5 岁(范围 4-8 岁)。两组患儿在年龄、性别、自闭症行为量表(ABC)总分、儿童自闭症评定量表(CARS)总分及主要伴随症状(如感觉异常、睡眠障碍)等基线资料上均无统计学差异( P>0.05 )。本研究经本院伦理委员会批准。

纳入标准: ① 符合DSM-5 自闭症谱系障碍诊断标准; ② 年龄 4-10周岁; ③ ABC 总分 ⩾53 分(中度及以上症状); ④ 监护人能配合完成干预及评估。排除标准: ① 合并严重神经系统疾病(如癫痫、脑瘫)或遗传代谢病; ② 既往接受过tDCS 治疗; ③ 近6 个月内有重大外伤或手术史; ④ 存在金属颅脑植入物或心脏起搏器; ⑤ 监护人无法坚持全程参与。

1.2 方法

联合组 (tDCS + 行为训练):

tDCS 干预: 采用经颅直流电刺激仪,阳极置于自闭症患儿左侧背外侧前额叶(DLPFC,F3 位置),阴极置于对侧眶上区。刺激强度 1mA,每次20 分钟,每周5 次,连续8 周。操作由经过培训的治疗师执行,患儿在安静环境中观看偏好视频配合,并联合多学科,构建适宜环境[1]。

行为训练: 采用结构化应用行为分析(ABA)疗法,进行患儿行为训练,每周 5 次,每次 1 小时,由认证行为分析师执行,内容涵盖社交技能、沟通能力及行为管理。

行为组 ( 单纯行为训练): 仅接受与联合组相同的ABA 疗法(强度、

频次、内容、执行人员一致)[2]。

1.3 观察指标

① 两组自闭症患儿核心症状改善有效性对比:

本 研 究 首 先 通 过 自 闭 症 行 为 量 表(Autism Behavior Checklist,ABC)及儿童自闭症评定量表(Childhood Autism Rating Scale, CARS)评估核心症状改善有效性,具体根据干预前后总分变化进行疗效分级:改善明显定义为ABC 总分下降 ⩾15 分且 CARS 总分下降 ⩾5 分并伴显著临床症状缓解;有改善定义为 ABC 总分下降 ⩾8 分或 CARS 总分下降 ⩾3 分并伴部分症状减轻;无改善为未达到上述标准。最终计算每组中总改善良好率(改善明显与有改善的患儿比例)[3]。

②两组自闭症患儿社交沟通及感觉处理能力评分对比:

同时采用社交反应量表(Social Responsiveness Scale, SRS)重点评估社交沟通能力,记录其关键子项社交动机评分(反映社交互动驱动力)与自闭症特质评分(反映社交认知及刻板行为特征),并辅以治疗师在标准化 10 分钟互动情境中记录的主动发起互动频次;在感觉处理能力评估中,使用感觉处理能力剖析量表(Sensory Profile, SPP)量化感觉处理能力评分(整体感觉信息整合功能)及异常感觉反应评分(对感觉刺激的过度敏感或反应不足程度)。所有量表评估均在干预前后由盲法评估员完成[4]。

1.4 统计学方法

本次自闭症患儿研究以 SPSS22.0 系统为主,通过 X2、p 和 t 相关的数据差异进行检验,在治疗对比过程中,两组自闭症患儿数据中,出现 P<0.05 ,则说明两组自闭症患儿数据差异性较大有统计学意义。

2. 结果

2.1 两组自闭症患儿核心症状改善有效性对比

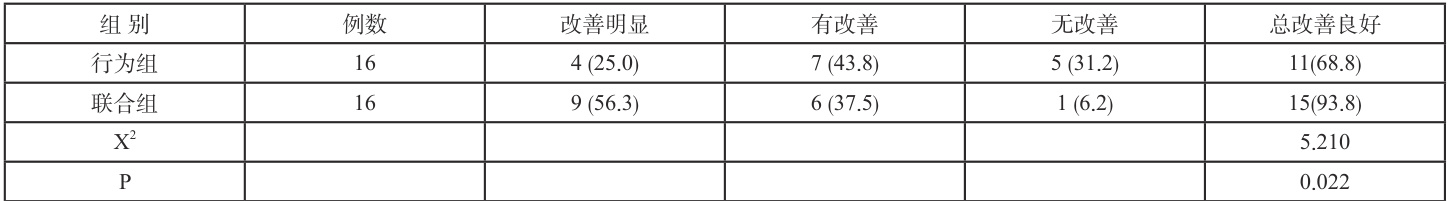

表 1:两组自闭症患儿核心症状改善有效性对比 (n,% )

上表来看,联合组的总改善良好率( 93.8% )显著优于行为组总改 异均具有统计学意义( P<0.05 )。善良好率( 68.8% )。两组自闭症谱系障碍患儿在核心症状改善数据差 2.2 两组自闭症患儿交流能力评价对比

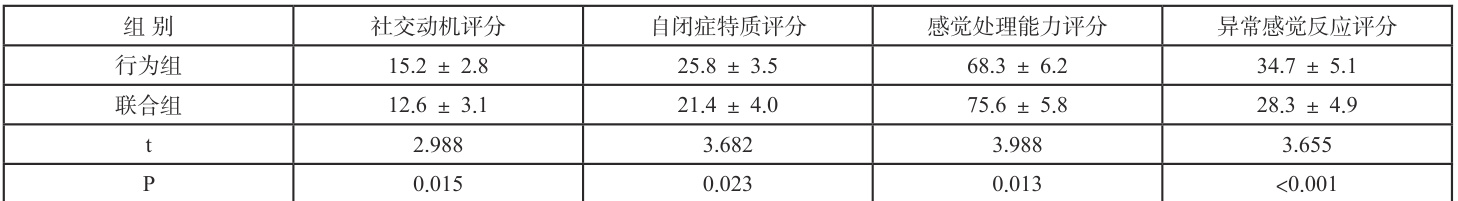

表 2:两组自闭症患儿交流能力评价对比

上表来看,联合组的社交动机评分( 12.6±3.1 分)、自闭症特质评分( 21.4±4.0 分)、感觉处理能力评分( 75.6±5.8 分)均显著优于行为组的社交动机评分( 15.2±2.8 分)、自闭症特质评分( 25.8±3.5 分)、感觉处理能力评分( 68.3±6.2 分),且联合组的异常感觉反应评分( 28.3±4.9 分)显著低于行为组的异常感觉反应评分( 34.7±5.1 分)。两组自闭症谱系障碍患儿在社交沟通及感觉处理能力数据差异均具有统计学意义( P<0.05 )。

3. 讨论

本研究结果显示,联合组的总改善良好率( 93.8% )显著高于行为组( 68.8% ),两组核心症状改善数据差异均具有统计学意义( P<0.05 );同时,联合组的社交动机评分( 12.6±3.1 分)、自闭症特质评分( 21.4±4.0 分)、感觉处理能力评分( 75.6±5.8 分)均显著优于行为组的社交动机评分( 15.2±2.8 分)、自闭症特质评分( 25.8±3.5 分)、感觉处理能力评分( 68.3±6.2 分),且联合组的异常感觉反应评分(28.3±4.9分)显著低于行为组的异常感觉反应评分( 34.7±5.1 分)。两组自闭症谱系障碍患者在社交沟通与感觉处理能力数据差异均具有统计学意义( P<0.05 )。

tDCS 作用于左侧背外侧前额叶可能通过调节皮质兴奋性、促进神经网络同步化改善自闭症患儿的社交动机及感觉信息整合功能。既往研究表明,背外侧前额叶与社交认知及感觉处理相关的脑区存在功能连接异常,而tDCS 可通过阳极刺激增强该区域神经活动,促进突触可塑性,本研究观察到的核心症状及社交、感觉改善可能与上述神经调控机制有关。

综上所述,联合干预方案能显著提高患儿核心症状改善率,对社交动机、自闭症特质及感觉处理能力的提升影响明显,异常感觉反应评分亦得到有效优化。该联合干预策略临床效果显著,值得推广应用于自闭症康复治疗。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)