跨学科,巧融合,乐读写

胡亚娟

江阴市周庄实验小学 214400

“读写结合”契合统编语文教材单元化、“人文主题 + 语文要素”双线编排理念,但常态教学中效果不佳:教师局限单科思维,知识结构单一教学形式机械且脱离生活;学生被动学习,畏惧读写,难将读写知识转化为个人能力,思维发展受限。2022 年新课标提出的“跨学科学习” ,聚焦学生实际生活,以情境任务驱动深度学习,为读写融合提供新路径。其以真实需求问题为导向,创设读写任务情境与实践活动,可破解传统教学困境。

如何拓展统整以语文为主的跨学科真实任务,推动学科知识向学科实践转化,构建读写沟通、以读促写与以写促读的教学框架,落实读写一体以提升学生综合素质?笔者结合小学高年级语文教材实践,展开跨学科读写结合教学探索。

一、联通课本与生活,创设读写融合的真实情境

跨学科学习的关键特征就是指向现实世界真实问题的自主学习与实践。因为生活中一个真实问题的解决往往需要多学科的知识。儿童只有在真实情境中,才能更好地解决现实中的问题。由此可见,真实情境的创设将助力于读写教学中。

李吉林老师的习作情境教学课例中,将情境分为“感受性情境”和“任务性情境”两种类型。笔者认为,两种情境的创设完全适用于读写教学,教师课上创设特定的各种与教学内容有关的情境,使学习情境优化,作用于学生的感知、引起学生观察、思维、审美等一系列的智力活动。

《四季之美》是统编本教材五年级上册第七单元的一篇课文。该如何引导学生真正体会作者笔下四季之美的独特韵味,尤其体会文中动态描写之美等,这是学习本文的重难点。

笔者在执教这一单元前,就结合学校劳动手工实践馆区域作品更换的真实情境,布置了“寻四季之美,悟四时之趣”这一跨学科主题活动。活动开启时就播放四季美篇,让学生在一帧帧四季美图,一段段动态视频中直观形象地感受到四季流转的自然之美。接着,引导学生头脑风暴,思考寻找四季之美的方法途径,学生发现古诗中有四季的韵味、名家短文中有四季的优美语言、饮食文化中有四季的味道、音乐歌曲中有四季的声音……。在此基础上让学生根据自己的兴趣分组开展“四季寻美”活动,并选择自己喜爱的方式来展示自己小组的寻美成果,有“巧笔绘四季”的扇面制作,有“声音颂四季”的歌曲或朗读,有“舌尖品四季”的美食汇餐,也有“我笔写四季”的作品展示。这样的感受性情境与任务性情境相融合,促使学生更加主动地踏上探寻四季之美的旅途中。

在统观整个单元的内容之后,结合单元主题,借助相关学科知识,重新设计的开放而有发展空间的读写情境,使学生的视野绝不仅仅停留在课堂和教材上,更放眼生活,着眼社会,关注自然,它带来的思想意识、舆论导向、读写指向会影响学生长远发展。

二、综合运用多学科,设计读写融合的实践活动

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》 强调“在语文实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域”,旨在更广阔的领域中引导学生学语文、用语文。以语文学科作为“融合点”,融入其他学科的相关知识,能有效解决课堂中的难题,扩充语文教学的资源,培养学生的创新思维,也就能唤醒更多孩子的智慧。语文的跨学科学习应整合语文学科同其他学科设计整体融合的综合实践活动。

1. 注重内在关联,凸显整体融合

“跨学科学习”活动设计体现出明显的融合学习特征,其融合表现为四大领域:一是融合了信息、环境、手段和资源等因素,推动跨学科融合阅读的发展;二是融合领域内的听说读写语文知识行为,融合读写、理解、研究、分析等语文领域实践行为,促进跨学科学习的开展;三是融合运用多学科知识,处理实际问题,在用语文中会语文,推动学习者语文应用水平的提高;四是融合情感、心态、价值观、认知行为等方式于一身,推动基本素质的建立和发展。同时,在活动设计时,活动与活动之间,要以素养为主线,建立内在联系,从而形成完整的任务群,提高任务学习效率。

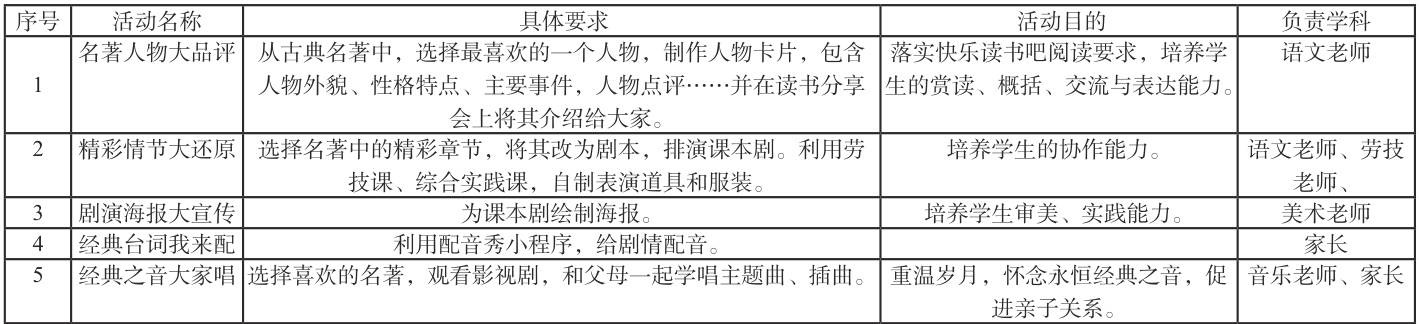

五年级教材以中国四大名著的阅读为主。那么笔者就以五年级的名著阅读活动进行了以下跨学科读写实践活动设计:

五年级跨学科读写活动:读经典名著,品百味人生

2. 突出学科特质,体现语文本位

在跨学科语文教学中,我们要立足语文学科,不能过度强调相关学科的知识,从而出现“肥了别人的田,荒了自己的地”的情况。我们要从语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解这四个语文核心素养着眼, 应凸显语文学科主体地位,以培养核心素养为主要目标,整合其他学科为我所用。

六年级下册第一单元围绕“民风民俗”这个主题,安排了《北京的春节》《腊八粥》等课文,虽体裁和题材不同,但都富有浓郁的民俗风情。本单元的语文要素是“分清内容主次,体会作者是如何详写主要部分的”。本单元习作任务“家乡的风俗”则应该从主题到手法落实本单元的语文目标。从上述本单元涉及的人文主题和相关内容出发,笔者梳理其他学科的相关内容,并借鉴道德与法治学科和音乐学科涉及的主题内容,结合本单元的语文主题和语文要素,将本单元的主要活动任务确定为“介绍家乡的年俗”。以这个主要任务为驱动,可以尝试重组本单元相关学习要素,让学生在真实的情境任务驱动下,联系跨学科的资源积淀,在积极主动的状态下达成本单元的语文学习目标。

三、生成多向思维意识,架构读写融合的语用支架

教师需要通过优秀文本案例,让学生积累精妙的语言,习得相应的语言思维,发展语文智能。而通过跨学科多角度多领域的学习、研究、探索和实践,将使教学内容更具灵活性和多样性,学生的思维更具自主性和创新性。

1. 任务前置,促进逆向思维

读写结合任务设计是优质思维支架,能让学生在品析写法时,理解语言背后的思维与智慧并加以运用,这要求教师深入钻研文本与教材。教师设计阅读教学目标需从“写”出发,将任务前置,以任务驱动学生主观能动性,推动逆向思维发展,助力学生抓住读写交点,实现阅读与写作的深度联结,促进读写能力双向提升。

执教《草船借箭》时,可提前布置任务:“从‘接受任务’到‘如期交货’的成功脉络中,诸葛亮算准了哪些事?哪个环节出错会让计划失败?默读课文 3-9 自然段,勾连前后文找关键细节。” 以此引导学生深读文本、抓关键信息,同时放手让学生交流,培养思辨意识与能力,让学生在思维碰撞中走进故事、感受人物形象。

2. 框架梳理,发展逻辑思维

在读写训练时,我们要追求思维的调动,借助数学的抽象性和概括性思维,培养学生的阅读与写作思维,帮助学生梳理写作思维,构建语文的知识结构,进而再去品文本、悟情感,提高语文创作能力。

比如课堂上不断有意识地训练学生列思维导图、提炼文章提纲等方式,可充分调动学生学习地积极性。尤其在绘制思维导图时,教师可以鼓励学生更具自己对文本信息的梳理,用不同形式的导图来呈现,让学生充满乐趣。

3. 拓展迁移,强化类比思维

小学高段语文教学中,教师需跳出单纯文本解读,结合写作要求挖掘教材阅读资源的写作价值,发挥文本范式作用,实现“授人以渔”以五年级下册第七单元为例,其语文要素是体会静态和动态描写的表达效果,《威尼斯的小艇》从白天小艇动态、夜晚停泊宁静两方面体现该要素。教学时可整合课后阅读链接《威尼斯》《威尼斯之夜》,引导学生比较阅读不同作者如何从动静角度写威尼斯,进而总结静态描写方法,如选静止景物、写由闹到静变化、用静态词句等,强化学生类比思维。

四、优化成果评价方法,拓宽读写融合的语用领域

教学评是一个有机的整体,是学习的完整过程。因此,设计课堂综合测评不仅能进一步巩固学生课堂所学,促进学习能力的提升,更加能够激发学生的学习主动性,促进语文综合素养的全面发展。从“跨学科”角度评价读写融合的成果,应当关注学生在各类实践探究活动中的表现,以及活动过程中完成的音视频、方案计划、海报设计、调研报告等学习成果。教师应当提倡多平台多样态地展示学生的学习成果,并以多形式的评价方式,帮助学生完善并优化读写成果。学生完成习作任务实践之后,教师可提供可视化的自评量化表,为学习目标的达成形成自我监测机制。教师可以设计评价标准,让学生自行对标,进行二次修改自己的文章。

阅读和写作不应局限于语文学科,跨学科的语文读写教学视域不仅关注跨学科知识的融汇,还包含跨学科技能的运用和态度体验的激发唤醒。基于跨学科视角开展读写融合教学必能打造没有藩篱的读写教学体系,探索一条以读写促进学生综合素养发展的有效路径。

参考文献:

[1]周华 .《从 " 跨学科 " 视角尝试读写融合》[J]. 教育研究与评论(小学教育教学版),2022

[2]侯祥敏 .《真实任务情境下的研究报告教学策略 —以语文综合性学习" 寻味江宁" 为例》[J]. 小学教学参考,2022

[3]李玉玺.《把握单元编排理念,搭建读写融通桥梁》[J]. 小学语文,2021,7-8 合刊:99-102.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)