人工智能在中小学美术课堂中的应用

林婷婷

温州大学 浙江温州 325035

一、引言

(一)研究背景与意义

近年来,全球教育数字化进程加速,国家高度重视教育的信息化与智能化,明确要求推动 AI、大数据、VR/AR 与教育教学深度融合,美术学科被列为重点实验领域。《义务教育艺术课程标准(2022 年版)》新增“艺术与科技”学习任务群,要求引导学生探索数字艺术创作。美术课堂成为技术赋能的天然试验场。[1] 在此背景下,传统美术课堂暴露出诸多问题,如面临资源分配不均、教学形式单一以及学生创造力培养不足等困境。与此同时,部分发达地区的学校已率先尝试将 AI 工具引入美术课堂,然而这一创新举措却缺乏系统性支持,不少教师对 AI 工具存在技术恐惧心理,这亟需科学的引导与范式构建来推动美术教育与人工智能技术的有效融合。

在数字化与智能化浪潮下,AI 技术与美术教育深度融合成必然趋势,本研究探索两者结合规律与模式,整合知识填补空白,推动美术教育理论创新,为实践提供支撑,教师可以根据 AI 技术与美术教育的融合路径,由此提高美术课堂教育活力。

(二)研究问题与目标

本研究聚焦人工智能在中小学美术课堂的应用,以探索技术赋能教育的实践路径为核心目标,旨在探索人工智能技术与美术教育的融合路径,通过构建可落地的 AI 教学方案、优化教学流程与资源、提升学生核心素养,推动传统美术教育向智能化转型,为教育现代化提供理论支撑与实践参考,同时培养适应未来科技社会的艺术人才,促进艺术与技术的跨界融合与社会审美素养提升。

二、人工智能在中小美术课堂中的应用价值

人工智能技术的融入,正推动中小学美术课堂从传统单向传授向互动化、个性化、跨学科融合的新型教学模式转变,为艺术教育注入创新活力。[2]

(一)从“教师主导”到“人机协同”

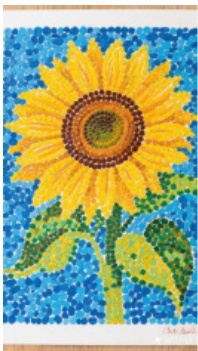

传统美术课堂以教师示范为主,学生模仿练习。AI 的介入打破了这一模式,教师可借助智能教学系统设计互动环节。例如,在浙美版四年纪下册《奇妙的点彩》这一课中,我使用了人工智能软件,学生通过给人工智能指令,逐步生成具有点彩风格的绘画(图 1-1),并实时调整作品参数,如笔触粗细、光影效果,系统即时反馈视觉效果变化,而教师则针对学生的创意选择进行引导。这种人机协同模式既保留了教师的指导作用,又赋予学生自主探索空间,使课堂从“被动接受”转向“主动创造”。

图 1-1

(二)从“统一教学”到“精准分层”

人工智能在中小学美术教育中的应用,为教学带来了诸多变革与机遇,同时也带来了不可忽视的风险与挑战。在实践过程中,教师需不断探索人工智能与美术教学的深度融合模式,充分发挥其优势,规避风险。展望未来,随着人工智能技术的持续发展,DeepSeek 等人工智能工具在高中美术教育中的应用将更加深入和广泛。我们期待技术的进步能进一步突破现有局限,为美术教育提供更丰富、更优质的资源和更个性化的教学体验。

人工智能通过分析学生的创作风格、学习进度,实现个性化教学。例如,系统可识别学生对抽象或具象艺术的偏好,推送定制化练习:擅长几何构图的学生可挑战立体主义风格创作,偏好色彩表达的学生则可参与用色彩表达自己的情绪。教师还能根据人工智能生成的学生能力饼图,分组设计项目任务,使教学更具针对性。

(三)从“单一艺术”到“跨学科融合”

人工智能推动美术与科技、人文等学科的深度融合。例如,学生结合人工智能软件,用 AI 生成动态水墨动画;或通过人工智能分析古诗词意境,创作与之呼应的视觉作品。课堂可引入“AI+ 非遗”项目,如用人工智能复原破损的民间剪纸纹样,学生再手工制作成品,实现传统技艺与现代技术的对话。这种跨学科模式拓宽了学生的艺术视野,培养了综合素养。人工智能的融入,使中小学美术课堂成为创意迸发、个性彰显的场域。教师需主动拥抱技术变革,在人机协作中重构教学角色,引导学生以开放心态探索艺术与科技的融合边界。

三、伦理争议:版权、人文价值与教育本质的反思

(一)版权归属争议

人工智能生成作品的版权归属尚无明确法律界定。例如,学生使用人工智能生成的作品,其版权属于学生、开发者还是 AI 本身?这一问题引发了法律与伦理的争议,亟需建立相关法规。[3]

(二)人文价值的削弱

随着人工智能在美术教学中的应用,部分教师可能产生过度依赖现象,导致自身教学能力退化。在教学设计和教学评价方面,如果教师过度依赖人工智能提供的方案和结果,可能会逐渐疏于独立思考和教学创新。同样,如果学生过度依赖它,习惯性地使用人工智能获取现成的答案和创意,这反而会削弱学生主动思考、探索和实践的动力。

(三)教育本质的回归

人工智能技术虽强大,但无法替代艺术教育的核心价值——创造力、批判性思维与情感表达。例如,DeepSeek 模型指出,AI 擅长处理结构化任务,但在创造力与情感表达上仍有不足。因此,艺术教育需回归本质,培养人的综合素质。

四、讨论与建议

(一)教育实践对策

首先,中小学美术课堂需明确人工智能的“工具属性”,将智能技术融入教学流程而非替代教师角色。例如,教师可利用 AI 生成动态艺术案例作为课堂导入,引导学生分析其创作逻辑。

其次,针对不同学段学生的认知特点,开发分层人工智能教学模块。例如,低年级学生可通过“人工智能涂鸦助手”学习基础色彩搭配,高年级学生则可利用人工智能模拟不同流派创作风格。此外,需为资源薄弱地区提供并配套教师培训人工智能课程,缩小城乡教育差距。

最后可以将人工智能技术与美术、历史等学科结合,设计综合实践项目。例如,学生可利用 AI 分析古建筑纹样数据,结合 3D 打印技术复原传统构件,或通过 AI 生成诗歌意境图,再用手工材料进行立体化呈现。此类项目需强调团队协作与问题解决能力,培养适应智能时代的复合型人才。

(二)未来研究方向

在研究过程中,教师要勇于创新教学方法和模式,充分发挥自身在教学过程中的主导作用,结合人工智能的优势,构建互动性更强、更具启发性的课堂。例如,采用项目式学习的方式,引导学生分组开展项目研究,适时给予指导和反馈,激发学生的团队协作能力和创新思维。同时,教师可以引导学生通过绘制美术语言思维导图、美术知识树等方式构建知识框架或知识图谱,将从具身认知出发的美感经验转化为学生自主构建的知识体系。[4] 例如广东松山湖北区学校通过动态影像技术让《步辇图》人物“复活”,实现历史场景的沉浸式交互。

结论

参考文献

1. 吴锜 . 人工智能高速发展背景下美术教学新策略 [J]. 新美域,2024(7):128-130

2. 潘嘉玲 . 教学评一体化五维度 [J]. 思想政治课教学 ,2025,(02):56-57.

3. 郭壬癸 , 谢佳眉 . 论 Deepseek 类人工智能模型训练的著作权侵权责任认定 [J/OL]. 电子科技大学学报 ( 社科版 ),1-8[2025-04-18].

4. 钱初熹 . 智能时代深化学生美感经验的美术鉴赏教育 [J]. 美育学刊 ,2025,16(01):1-7.

作者简介:林婷婷(2000.4—),女,汉族,人,硕士研究生在读。研究方向:学科教学(美术)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)