基于用户体验的秦文化IP 数字化价值链构建研究

蔺雨萌 韩伊乐 晁华星 李少锋 叶国良 任娟

咸阳师范学院设计学院 陕西咸阳 712000 咸阳师范学院计算机学院 陕西咸阳 712000 咸阳师范学院

1、引言

在数字技术深度赋能文化产业的背景下,秦文化作为承载中华文明制度创新与文化融合基因的重要载体,其 IP 数字化开发却面临学术研究与产业应用脱节、产品仅停留在符号复用层面、数字化传播未形成用户转化闭环等突出问题,导致年轻群体对其认知度下滑。本文以用户体验为核心,探究秦文化 IP 数字化价值链的构建路径,以期为传统文化IP 的现代价值转化提供可借鉴的方案。

2、兵马俑核心视觉元素提取

2.1 研究对象界定

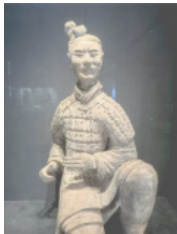

研究以军吏俑、跪射俑(图 1)、步兵俑三类典型俑型为分析对象,重点聚焦其服饰(含战袍、铠甲)及纹样特征,选择这三类俑型主要基于三方面考量:首先,军吏俑作为秦军中层指挥者,造型既具备秦军统一的威严气质,又通过铠甲厚重程度、面部神态沉稳感等细节体现等级差异,是展现“等级标识”的典型样本;其次,跪射俑因半跪射箭的独特姿态,衣褶与肢体的贴合关系极具动态美,裙摆堆叠、膝盖处褶皱等细节能直观反映“形态与动作的关联”,适合提取动态视觉元素;最后,步兵俑数量最多、造型最基础,其服饰和纹样更贴近秦军普通士兵的特征,可体现“共性审美”,与军吏俑的“特殊性”形成对比。这三类俑型覆盖秦军指挥层、作战层与基础士兵群体,服饰纹样既符合秦代“重写实、强功能”的共同特点,又存在明显身份差异,为归纳核心视觉规律提供了全面样本[1]。

2.2 提取方法与过程

核心视觉元素提取注重实操性与细节捕捉,分三个步骤:借助陕西秦始皇陵博物院提供的实物俑及官方数字模型,使用分辨率不低于4K 的高分辨率相机进行拍摄。拍摄涵盖正面、侧面、背面三个主视角,同时对不对面部、铠甲接缝、衣角等细节进行特写,共采集有效图像180 余张。拍摄时特意避开强光时段,减少反光对纹样观察的干扰,确保清晰记录造型轮廓与纹样细节。

第一步为标准化尺寸,以俑型身高为基准,按比例缩放所有图像,避免因拍摄距离不同导致的尺寸偏差;第二步是去噪处理,通过图像软件消除拍摄时的阴影、灰尘斑点等干扰,同时增强对比度,让铠甲边缘、衣褶线条更清晰;第三步是局部截取,对铠甲、面部等关键区域单独截取处理,方便后续集中分析。

形态学分析上,采用人工勾勒结合软件辅助的方式提取轮廓:先描绘俑型整体轮廓,如军吏俑的挺拔站姿、跪射俑的前倾重心,再细化局部结构轮廓,像铠甲的肩甲弧度、战袍的领口形状,同时重点标记结构转折点,例如甲片的拼接处、衣褶的起始点。

基于挖掘的文化符号,开启数字化创意转化。利用 3D 建模技术,高精度还原兵马俑方阵的阵列布局与个体细节,让用户能从任意视角观察兵马俑;借助 VR/AR 技术,复现秦咸阳城的宫殿格局、市井风貌,构建沉浸式历史场景。创作过程紧扣用户体验分层需求:针对 Z 时代用户,设计可交互的秦文化数字模块,如让用户拆解、重组秦直道的建筑结构,或用秦小篆字体进行数字涂鸦创作 [3]。面向文化发烧友,严格遵循考古成果与学术定论,确保数字内容的历史真实性,如还原秦代青铜器铸造工艺的数字动画,精准呈现失蜡法、范铸法的操作细节。

3.1.3 数字化产品开发

将创意化的数字内容,落地为多元数字化产品矩阵。开发秦文化主题APP,以“轻阅读 + 强交互”为设计逻辑,用简洁界面呈现秦史故事线,搭配滑动解谜、语音问答等交互功能,让用户在碎片化时间里便捷体验秦文化;推出秦文化数字藏品,结合区块链技术赋予唯一性与收藏价值,如发行限量版“数字兵马俑”藏品,包含专属 3D 模型、考古故事音频,满足用户文化收藏与身份认同需求;打造沉浸式数字展览,融合环幕投影、体感交互、气味模拟技术,用户踏入展厅,能感受“秦宫灯火”的光影变化,通过挥手触发“秦军演练”动画,甚至闻到模拟的秦代焚香气息,构建多感官沉浸体验[4]。

3.2 用户体验在价值链中的整合机制

3.2.1 需求洞察前置化

在文化符号挖掘启动前,通过多维度用户调研锚定需求。采用线上问卷(覆盖历史爱好者、游戏玩家、普通网民等群体),了解用户对秦文化的认知盲区与兴趣点;开展线下焦点小组访谈,邀请博物馆常客、传统文化创业者等深度交流,挖掘他们对秦文化体验的期待。

3.2.2 体验测试贯穿全流程

在数字化内容创作与产品开发阶段,嵌入多轮用户体验测试。内容创作原型完成后,邀请目标用户进行“盲测”体验秦文化VR 场景时,观察用户的沉浸时长、交互行为路径,收集“场景代入感不足”“交互触发延迟”等反馈;产品开发Beta 版上线后,开展灰度测试,监测用户在APP 内的停留时间、数字藏品的转发率等数据,结合用户评价优化体验。例如,测试发现用户因数字展览的气味模拟过于浓烈而产生不适,便调整气味释放浓度与触发时机;因秦文化 APP 的历史故事板块跳转繁琐,就重构页面逻辑。通过持续的体验测试与迭代,将用户体验从抽象理念转化为产品的具体功能与感官体验,保障价值链输出的内容与产品“好用、好玩、有共鸣”。

3.3 模型框架描述

整合核心环节与体验机制,构建“文化符号挖掘 - 数字化内容创作 - 数字化产品开发 - 传播与用户互动 - 反馈迭代”的闭环价值链模型。文化符号挖掘是“根”,为全链提供独特文化素材;数字化内容创作是“魂”,实现文化符号的创意转化;数字化产品开发是“体”,承载文化价值触达用户;传播与用户互动是“翼”,扩大 IP 影响力并捕获用户需求;反馈迭代是“脉”,驱动全链随用户体验需求进化。用户体验理论贯穿始终:前置化需求洞察为文化挖掘校准方向,全流程体验测试保障内容与产品的体验质量,反馈数据驱动全链迭代升级。最终形成以用户为中心、闭环迭代的秦文化IP 数字化价值链模型,实现秦文化传承、用户深度参与、商业可持续的协同共进,让古老秦文化在数字时代焕发新活力。

图1 陕西历史博物馆秦汉馆的跪射俑(李馨蕊拍摄)

2.3 核心元素归纳

通过上述提取过程,提炼出以下具有代表性的核心视觉元素:

2.3.1 造型特征

三类俑型共性显著,多为方脸阔额,眉眼呈倒“八”字,眼神锐利——军吏俑平视显沉稳,跪射俑斜视显专注;胡须多为“八字胡 + 络腮胡”组合,军吏俑胡须更浓密,步兵俑则相对简约。姿态轮廓差异明显,军吏俑站姿笔挺,肩宽腰窄,整体呈“T”形,尽显庄重;跪射俑重心在前,上半身前倾,轮廓呈“倒三角”,充满动感;步兵俑站姿端正但不僵硬,轮廓接近“长方形”,规整有序。

2.3.2 服饰与铠甲结构

铠甲甲片以长方形为主,排列遵循“纵向成列、横向交错”的规律。其中,军吏俑甲片较大、排列稀疏,边缘有明显包边;步兵俑甲片中等大小,排列紧密;跪射俑因姿态需求,甲片略小且腰部有弧度变化。领口多为立领或斜襟领,肩甲呈弧形覆盖肩部,与背甲连接处设有三角形过渡区,用绳带固定,增强立体感。战袍裙摆衣褶多为“放射状”,从腰部向裙摆散开,线条流畅;腰部束带处因束紧形成“对称褶皱”,向两侧延伸;跪射俑腿部裙摆因半跪姿态,在膝盖处形成“堆叠式褶皱”,线条短促且密集,体现肢体挤压的力量感。

3.1 价值链核心环节识别

2.3.3 纹样元素

甲片纹样以云纹为主,线条卷曲流畅,多装饰在甲片边缘;军吏俑铠甲上还可见回纹,由连续折线构成,寓意循环不息。服饰纹样中,战袍领口、袖口常见菱形纹,呈对称排列;步兵俑战袍下摆偶见简化绳纹,模拟织物纹理。配饰方面,腰带扣多为简化兽面纹(如虎头、豹头轮廓),线条刚硬,彰显力量感。这些元素既体现秦代工匠对现实的精准还原,又暗藏身份等级的符号密码,是兵马俑视觉体系的核心所在。

3、基于用户体验的秦文化IP 数字化价值链模型构建

3.1.1 文化符号挖掘与提炼

秦文化是一座符号富矿,兵马俑的威严造型、秦小篆的线条韵律、秦长城的雄浑轮廓,都是可深度挖掘的文化符号。需搭建跨学科团队,由秦文化研究学者把控历史脉络,考古专家提供实物考据支撑,数字设计师聚焦符号视觉转化可能。运用文献分析法,从《史记》《秦律》等古籍中梳理符号文化关联;开展实地调研,走访秦始皇帝陵博物院等为数字化转译积淀深厚文化素材,筑牢价值链的文化根基。对于文化符号的深度挖掘,需要借鉴考古学与文化人类学的研究方法[2]。

3.1.2 数字化内容创作

4、模型应用讨论

以产品设计开发环节为例,探讨模型的应用。在设计AR 数字导览盲盒时,通过用户调研发现,年轻群体对秦文化的兴趣点主要集中在兵马俑、青铜器等方面。因此,在文化资源挖掘阶段可重点挖掘与兵马俑、青铜器相关的文化资源。结合用户体验反馈中了解到的用户对秦文化导览的需求,如希望导览信息生动有趣、具有互动性等,进行产品功能设计。设计过程中,注重产品的易用性,简化用户操作流程。同时,增加互动环节,如用户可以通过手势操作与虚拟的秦俑进行互动,了解秦俑的相关知识。在产品测试阶段,收集用户的体验反馈,根据反馈信息对产品进行优化。如部分用户反映导览信息过于繁琐,可精简信息内容 [5];可在导览过程中设置一些与秦文化相关的小游戏,提升用户的参与感和趣味性。

5、结论与展望

本研究构建了一个以用户体验作为核心的数字化价值链模型。文化符号挖掘必须要依靠跨学科协作的方式去提取像兵马俑、秦小篆这类的核心符号,以此来为文化打下坚实的基础。而传播以及和用户的互动则要构建起一个“传播- 互动- 反馈”这样的闭环,这其中包含了四个极为关键的核心环节。与此为了让需求洞察能够提前去做,进而精准地锚定用户的需求,建立起了用户体验整合的机制。此模型机制给其他传统文化 IP 的开发给予了很好的参考,所以它既有理论层面的价值,也有实践层面的意义。

参考文献

[1] 李向民 , 喻国明 . 文化 IP 的数字化开发与价值链重构 [J]. 现代传播 ( 中国传媒大学学报 ),2020(05):112-117.

[2] 黄永林 , 吴理财 . 数字人文视域下文化遗产的数字化转译与传播 [J]. 华中师范大学学报 ( 人文社会科学版 ),2021(02):151-160.

[3] 诺曼 ,D.A. 设计心理学 3:情感化设计 [M]. 北京 : 中信出版社 ,2013.

[4] 王 宇 琦 . 故 宫 文 化 IP 的 数 字 化 传 播 策 略 研 究 [J]. 新 闻 与 传 播 研究 ,2022(03):89-102.

[5] 陈少峰 . 数字文化产业的生态化发展模式探讨 [J]. 北京大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2023(01):56-65.

基金项目:2025 年陕西省大学生创新训练计划项目“秦韵薪传——秦文化 IP 数字化创意产品开发研究(项目编号S202510722078)”。

作者简介:(通讯作者)蔺雨萌(2007.02-),汉族,陕西渭南人,在读本科生研究方向:环境设计。韩伊乐(2005.07-),汉族,人,在读本科生研究方向:视觉传达设计。晁华星(2004.12-),男,汉族,人,在读本科生研究方向: 环境设计。李少锋(2005.08-),男,汉族,江西九江人,在读本科生,。研究方向:计算机科学与技术。叶国良,男,汉族,江苏盐城人,在读本科生研究放向:环境设计。任娟(1983.10-),汉族,陕西泾阳人,硕士研究方向:图书资料管理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)