初中地理教学中渗透红色文化教育的探索

向文浩

广元市利州区兴安初级中学 四川省广元市 62800

一、引言

《义务教育地理课程标准(2022 年版)》明确提出“增强热爱家乡的情感和国家认同感”的核心素养目标,并鼓励在跨学科主题中融入革命文化教育。地理学科兼具空间性、实践性与综合性,与红色文化资源之间存在天然的联系。红色遗址的分布、革命活动的开展,均深受地域地形、气候等地理条件的影响,这为地理学科实现知识传授与价值引领的融合提供了良好基础。

广元是川陕革命根据地的核心区域,保留着苍溪红军渡、旺苍中国红军城、剑门关战役遗址等重要红色遗址。这些资源不仅富有革命历史意义,还具有鲜明的地理特征,如苍溪红军渡与嘉陵江水文密切相关,剑门关战役受喀斯特地形影响。但当前红色文化在地理教学中的应用多停留于表面,未能深入实现地理学科与红色精神教育的融合,也未引导学生完成从文化认知到身份认同的转变。因此,构建系统化的红色文化地理教学框架具有重要的理论与实践意义。

本研究依托情境学习理论和课程思政理念,强调通过真实问题情境和多学科协作,促进学生在实践参与中实现知识建构与价值认同,同时注重将红色精神以隐性方式深度融入地理知识教学,实现价值引领与文化浸润的统一。

二、广元红色文化资源与初中地理教学的契合性

广元红色文化资源在分布特征、历史事件与人地关系方面,与初中地理课程内容和核心素养高度契合,具体体现在以下三方面:

(一)资源分布与“区域认知”的契合

广元红色遗址呈现“沿江分布、依山而立”的空间格局,如苍溪红军渡、昭化红军山沿嘉陵江布局,依托河谷平原与江运条件;旺苍中国红军城、木门会议旧址则位于米仓山腹地,凭借山地隐蔽性与盆地农业支撑存续。这一分布规律可用于七年级“地形和地势”教学,帮助学生理解地理环境对人类活动的影响,提升区域认知能力。

(二)革命活动与“综合思维”的契合

红军选择苍溪段强渡嘉陵江,是基于其江面狭窄、水流平缓、阶地便于兵力集结的水文地形优势;剑门关战役则利用喀斯特地貌的陡崖隘口以少胜多。这些案例与八年级“中国的河流”中水文特征分析等内容高度契合,可引导学生从地形、水文、气候等多要素综合分析历史事件,培养综合思维。

(三)苏区建设与“人地协调观”的契合

川陕苏区开展的梯田开垦、水利修渠等活动,体现了适应并改造地理环境的人地协调理念。通过对比苏区农业与现代生态农业(如苍溪猕猴桃种植),帮助学生理解人地关系的历史延续与现实意义,增强对家乡可持续发展的认同。

三、红色文化在初中地理教学中的应用挑战

当前红色文化融入地理教学仍面临三类主要挑战:

(一)资源开发碎片化,与教材融合不足

现有红色文化教学资源缺乏与地理知识点的系统对接。多数教师仅以图片、视频等形式介绍红色遗址,未深入挖掘地理要素,导致红色内容与地理知识脱节。

(二)教学形式单一,缺乏实践互动

教学多以教师讲授为主,研学活动往往停留于参观打卡,未设计融合地理实践任务的红色主题探究,学生难以通过体验实现知识内化与情感认同。

(三)价值引领表层化,身份认同功能薄弱

教学中普遍侧重历史事件叙述,忽视从地理视角解读红色精神,也未引导学生将红色文化与自身身份相联系,使育人效果停留在知识层面。

四、三维融合路径的设计与实施

基于上述问题,本文从课堂、实践与资源三个维度提出融合路径:

(一)课堂重构:建立红色情境与知识点的系统对接

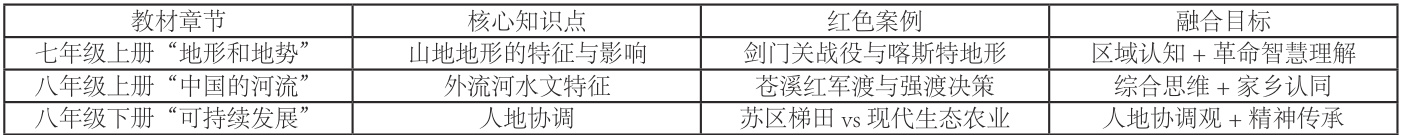

围绕人教版教材内容,构建“红色案例—地理知识点—素养目标”对应表(见表 1),帮助教师把握教学重点。同时依据情境学习理论,设计递进式问题链,例如在讲解“苍溪红军渡”时,依次引导学生分析水文特征、探讨地形影响、总结革命智慧,实现知识、能力与情感目标的融合。

表1 广元红色资源与人教版地理教材的融合示例

(二)实践强化:构建地理与红色文化融合的研学体系

根据学生认知水平,分年级设计研学任务。七年级可开展地形测量与绘图类活动,如测量剑门关隘口海拔并分析地形对防御的影响;八年级可围绕可持续发展主题,调研红色旅游对当地经济生态的影响。同时,联合历史、道德与法治等学科开展跨学科主题实践,形成“地理分析—历史溯源—价值认同”的教学闭环。

(三)资源支撑:提升教师能力与教学素材供给

通过组织教师开展红色遗址实地研学与地理解读工作坊,提升其课程整合与教学设计能力。同时,构建“广元红色地理资源库”,整合地理数据、教学课件与数字化资源,为教师提供系统化、易获取的教学支持,尤其帮助资源相对短缺的乡镇学校顺利实施红色文化地理教育。

五、示例教学设计——苍溪红军渡:嘉陵江水文与革命决策

(一)设计理念

本课以八年级“中国的河流”为例,依托苍溪红军渡强渡事件,创设地理与红色文化融合的教学情境。引导学生通过数据读析、地图判读、小组讨论,理解嘉陵江水文特征及其对历史决策的影响,在知识学习中感悟革命智慧,增强家乡认同。

(二)教学环节

1. 情境导入:播放强渡嘉陵江影像,引导学生思考自然条件对革命决策的影响。

2. 数据探究:对比各河段水文数据,归纳苍溪段水文特点及其对渡江的有利影响。

3. 地图分析:借助地形图与气候资料,探讨地形、气候与水文特征之间的因果关系。

4. 小组讨论:从地理条件分析红军选择苍溪段强渡的合理性,理解“因地制宜”的实践智慧。

5. 总结升华:梳理知识结构,延伸探讨红色资源的当代价值,培养学生对红色文化的保护与传承意识。

(三)教学预期

学生将掌握河流水文特征的分析方法,提升综合思维与地理实践力,并在红色情境中增强对家乡文化的认同与传承意识。

六、结语

广元红色文化资源具有丰富的地理教学价值,通过“课堂—实践—资源”三维路径的实施,可推动红色文化与地理教学的深度融合。本文所提框架与示例可为一线教学提供参考,未来可进一步开发数字资源、拓展实践,完善红色文化地理教育的模式与理论。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育地理课程标准(2022 年版)S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 广元市地方志办公室. 广元红色文化志[M]. 成都:巴蜀书社,2021.

[3][1] 严光莹 , 张晶妍 . 革命传统教育融入初中地理教学——以“逆境中的奇迹——再看长征路上的地理困境”为例 [J]. 地理教学 ,2024,(11):31-36.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)