基于实时车流量预测的智慧信号灯配时系统研究

方琛

集美大学 247100

1 引言

1.1 研究背景

近年来,我国城市机动车保有量持续增长,交通拥堵已成为制约城市可持续发展的关键因素。据统计,城市交通问题中 50%~80% 发生于交叉口及其周边区域,机动车在市区约1/3 的时间消耗在信号交叉口,80%~90% 的延误由信号控制不合理导致。传统信号灯配时方案多基于历史数据静态设定,难以应对突发交通事件或动态车流变化,导致道路资源利用率低下。因此,研发基于实时车流量预测的智能配时系统具有重要现实意义。

1.2 研究目的与意义

本研究旨在通过融合计算机视觉、深度学习与智能优化算法,构建一套动态响应交通流变化的信号灯配时系统,实现以下目标:

1、实时监测交叉口车流量,精准预测短时间内车流变化趋势

2、动态调整信号灯配时方案,减少车辆延误与停车次数;

3、提高道路通行能力,缓解交通拥堵,为智慧交通管理提供技术支撑。

2 相关技术与研究现状

2.1 车流量检测技术

传统车流量检测技术(如磁感应、空气管道检测)易受环境干扰,且难以满足大数据时代的自动化需求。随着计算机视觉技术发展,基于视频的检测方法因其覆盖范围广、多车道监测能力强等优势成为主流。其中,YOLO 算法通过将目标检测转化为回归问题,实现了实时性与准确率的平衡,被广泛应用于交通场景。陈佳倩等人将 YOLOv3与 DeepSort 算法结合,在光照变化、车辆遮挡等复杂场景下实现了高精度车流量统计,为本系统的车流量监测模块提供了技术参考。

2.2 车流量预测模型

车流量预测是动态配时的核心前提。传统时间序列模型(如ARIMA)难以处理多维度影响因素(如天气、时段、节假日),而深度学习模型展现出更强的拟合能力。LSTM(长短期记忆网络)作为时序预测经典模型,能有效捕捉时间序列中的长短期依赖关系,被广泛应用于车流量预测任务。南润等人通过 SARIMA-CNN-LSTM 组合模型提升了预测精度,验证了深度学习模型在交通流预测中的优势。

2.3 信号灯配时优化算法

国内外学者在配时优化领域已开展大量研究。Webster 算法通过最小化车辆平均延误时间确定配时方案,是传统配时的经典方法;HCM2000 算法则通过区分饱和与不饱和状态,更精准地计算延误时间。近年来,智能优化算法(如遗传算法、粒子群算法)被用于求解多目标配时模型,戚先锋等人通过改进粒子群算法,以延误时间、停车次数、通行能力为优化目标,实现了配时方案的动态调整。

3 系统设计与实现

3.1 总体技术路线

系统采用“监测 - 预测 - 优化 - 仿真”的闭环设计思路,总体技术路线如下:

1、实时车流量监测:基于 YOLOv3 改进模型,通过高低特征层融合增强语义信息提取,实现多车道车辆精准识别与计数;

2、预测:采用 LSTM 模型,输入实时车流数据、时间、天气等特征,预测未来 5-15 分钟车流量;

3、配时优化模型:以减少延误时间、降低停车次数、提高通行能力为目标,结合 Webster 算法与修正的 HCM2000 算法构建多目标优化模型;

4、求解与仿真:利用粒子群算法求解最优配时方案,通过VISSIM 仿真系统验证效果。

3.2 关键模块设计

3.2.1 实时车流量监测模块

系统采用 YOLOv3 改进模型进行车辆检测,通过以下步骤实现:

1、数据预处理:收集不同场景(如晴天、雨天、早晚高峰)的交通视频数据,进行车辆边界框标注,并通过旋转、亮度调整等数据增强手段扩充数据集;

2、模型训练:基于 PyTorch 框架在 NVIDIA CUDA 平台训练模型,以准确率、召回率及 F1 分数作为评价指标,确保检测精度;

3、车流量统计:结合 OpenCV 实现车辆跟踪,通过轨迹分析统计各车道单位时间内通行车辆数。

3.2.2 车流量预测模块

选择 LSTM 模型作为核心预测模型,具体实现如下:

特征选择:输入特征包括最近30 分钟车流量、时段(如高峰/ 平峰)、天气(如晴 / 雨)、节假日标识等;

模型训练:采用多地区、多时段的历史车流数据训练模型,通过对比 RNN、GRU 等模型的预测效果,优化模型参数;

预测输出:输出未来 5 分钟、10 分钟、15 分钟的车流量预测值,为配时调整提供依据。

3.2.3 多目标配时优化模块

1、评价指标计算:

延误时间:采用修正的 HCM2000 算法,区分饱和与不饱和状态,综合均匀延误、增量延误及初始排队延误;

停车次数:基于 Akcelik 算法,考虑完全停车与不完全停车两种情况,计算交叉口平均停车次数;

通行能力:通过车道饱和流量与绿信比计算各车道通行能力,求和得到交叉口总通行能力。

2、优化模型构建:

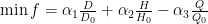

以延误时间(D)、停车次数(H)、通行能力(Q)为优化目标,通过无量纲化处理(除以初始状态值)构建多目标函数:

约束条件包括总时长约束、有效绿灯时间范围约束及周期时长约束

(30s-180s)。

3、粒子群算法求解:

通过初始化粒子群、迭代更新个体极值与全局极值,求解最优有效绿灯时间。更新公式如下:

Vjdk+1=ωVjdk+c1r1(pjdk-xjdk)+c2r2(pjdk-xjdk)

xjdk+1=xjdk+Vjdk+1

其中, ω 为惯性权重, c2 为加速度因子,  为随机数。

为随机数。

3.3 仿真验证

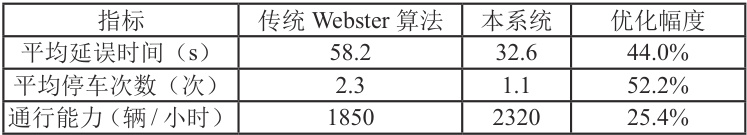

采用 VISSIM 微观交通仿真系统验证配时方案有效性:

仿真设置:构建十字交叉口模型,设置 4 个相位,输入实测车流量数据与优化配时方案;

对比实验:与传统 Webster 配时算法对比,以平均延误时间、停车次数、通行能力为评价指标;

结果分析:通过多组实验数据统计,验证系统在不同交通负荷下的优化效果。

4 实验结果与分析

4.1 实验数据

实验选取厦门市某十字交叉口作为研究对象,采集早高峰(7:30-8:30)、平峰(10:00-11:00)、晚高峰(17:30-18:30)三个时段的交通数据,包括车流量、平均车速、信号灯配时记录等,共获取有效样本 1200 组。

4.2 创新点分析

实时性:基于 YOLO 算法的实时车流量监测能快速响应突发交通事件,相比传统历史数据驱动方案更具灵活性;

预测精度:LSTM 模型结合多维度特征,车流量预测准确率达92.3% ,为配时优化提供可靠依据;

多目标优化:综合考虑延误、停车与通行能力,通过粒子群算法实现全局最优解,适配复杂交通场景;

仿真验证:VISSIM 仿真系统的应用确保了配时方案在实际场景中的可行性。

参考文献

[1] 陈佳倩,金晅宏,王文远,等。基于 Y OLOv3 和 DeepSort 的车流量检测 [J]. 计量学报,2021, 42 (06):718- 723.

[2] 南润。基于 SAR IMA- CNN- LST M 组合模型的车流量预测研究 [D]. 吉林大学,2022.

[3] 戚先锋。基于改进粒子群算法的交叉口信号配时优化 [J]. 交通运输工程学报,2020, 20 (03):123- 131.

[4] 陶飞,刘蔚然,等。数字孪生及其应用探索 [J]. 计算机集成制 造系统,2018, 24 (01):1- 18.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)