“三位一体+双向互动”:川陕苏区红色文化在大中小学生联动育人中的实践探索

鲁文杰 李虹 付凤娇(指导老师)

四川文理学院 635000

一、背景

红色资源是党领导人民在革命、建设、改革中积淀的精神财富,具有教育引导广大青年传承红色基因、赓续红色血脉的重要功能。2024 年 9 月,习近平总书记在全国教育大会上强调,要“注重运用新时代伟大变革成功案例,充分发挥红色资源育人功能,不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地”。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要 (2024-2035 年 )》明确将“充分发挥红色资源育人功能”列为重点任务。自 2022 年教育部办公厅发布《关于开展大中小学思政课一体化共同体建设的通知》以来,各地深入探索与实践大中小思政一体化,将红色资源融入大中小思政一体化建设,发挥红色文化育人功能,是全面贯彻落实立德树人根本任务的需要,也是牢牢掌握意识形态领导权的需要[1]。

川陕苏区,亦称川陕革命根据地,是中国革命老区的重要组成部分,也是全国第二大苏区。川陕苏区红色文化诞生于上世纪三十年代初期的国民大革命时期。1932 年 10 月,红军对国民党军队的“第四次反围剿”失败,由此拉开了红军西迁战略转移的帷幕。在国民党反对派的围追堵截下,红四军先锋部队克服严寒的天气和敌人的威胁,于次年 1 月经陕南地区进入川东北,占领了巴中、南江、通江三地,成立了川陕苏维埃省政府,标志着川陕苏区革命政权的正式建立。[2] 那段血与火交织的峥嵘岁月,遗留了许多珍贵的独属于川陕苏区的物质与精神财富。例如 : 川陕革命根据地烈士陵园、王维舟纪念馆等旧址馆藏,“赤化全川”石刻标语以及《川陕省苏维埃布告》等石刻文献,中共川陕省委主办的《共产党》川陕省苏维埃政府创办的《苏维埃》等红色报刊以及遗存与保护下来的红军旧物,“盼红军”、“燃火种”、“卫苏区”、“共战斗”、“鱼水情”、“送红军”、 “入红军”、“强本领”[3] 为主题的川陕苏区红色歌谣,《刘湘投江》、《母女放羊》[4]等红色戏剧以及川陕儿女的精神,这些红色资源,是历史留给我们的“活教材”,更是新时代立德树人的“根”与“魂”。

二、重要性

近年来,国家越来越重视红色文化育人,各高校也在积极探索与实践,中小学也将红色元素融入课堂与学校活动中,总的来说,在红色文化育人应用方面主要体现在三个方面:课程教学、校园文化建设和实践活动[5]。然而,也存在一些问题,红色文化育人意识不足;红色文化与课程融合不够;红色文化育人实践形式单一;红色文化育人资源开发不足。[5] 还面临着缺乏互动教育环境、理论与实践相脱节及价值观念的多元冲突等挑战。[6] 因此,探索与创新出适合当地的红色文化育人实践模式,不仅仅是对红色文化本身的传承与创新,对教育事业注入活力具有重要意义,也是更好落实国家对于发挥好红色文化育人功能的号召,摆脱实践中的困境以及助力社会主义精神文明建设的需要。

三、川陕苏区红色文化育人困境

根据实际情况以及前期对学生和达州市十余所中小学(通川区罗江八一希望小学、达州市凤北中心校、双龙镇中心校、达州市通川区磐石中学、铁路中学、通川八中、耀华中学等)和达州市通川区周边社区(东城街道凉水井社区、皂角垭社区、马房坝社区等)的调研和实践(大学生层面的问卷调查有效人数为151,中小学生层面的问卷调查有效人数为137),总结出以下几点问题。

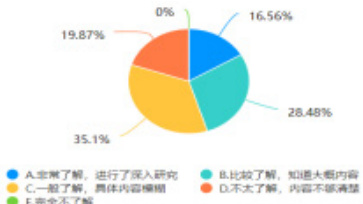

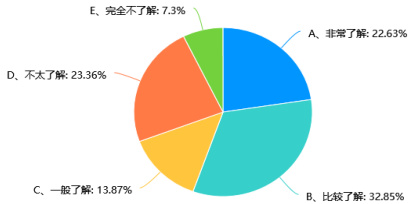

(一)红色文化育人意识不足,宣传力度不够。在大学生的调查中,对川陕苏区红色文化非常了解并进行了深入了解的有 25 人,占 16.56%;比较了解,知道大概内容的 43 人,占 28.48% ;一般了解,具体内容模糊的 53 人,占 35.1% ;不太了解,内容不清晰的 30 人,占 19.87% ;由此可知一般了解和不太了解的人数占 54.97%,这部分人群对川陕苏区红色文化的了解程度较为模糊或不清晰,可能缺乏系统的学习和深入的了解。虽然本次调查中没有人表示对川陕苏区红色文化完全不了解,但这并不代表所有人群都对该文化有基本的了解。可能仍有一部分人群由于各种原因(如年龄、地域、教育背景等)对该文化缺乏了解。而针对中小学生的调查中,“不太了解”和“完全不了解”的占比 30.66% ,虽然占比相对较低,但仍有一部分人对此知之甚少或完全不了解。

图1 大学生对“川陕苏区红色文化”的了解程度

图2 中小学生对“川陕苏区红色文化”的了解程度

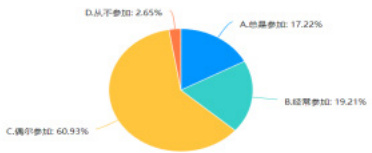

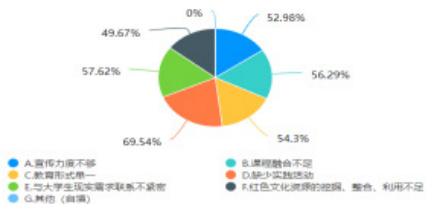

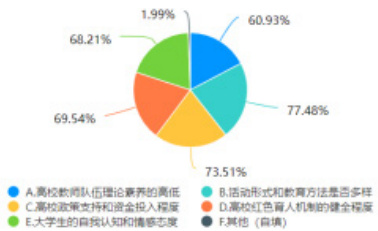

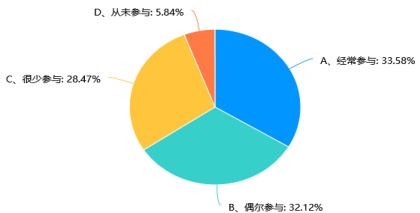

(二)红色文化育人实践单一,理论与实践脱节。由图 3 可知,同学们“总是参加”川陕苏区红色文化育人活动的有26 人,占 17.22% ;“经常参加”的29 人,占比 19.21% ;“偶尔参加”的92 人,占比 60.93% ;从不参加的4 人,占比 2.65% 。图4 可以看出,对于当前我校川陕苏区红色文化育人存在的主要问题,认为是“教育形式单一”的有 82 人,占比 54.3% ;认为是“缺少实践活动”的有 105 人,占比69.54%。图5 反映,对于影响我校川陕苏区红色文化育人效果的因素这一问题,认为是“活动形式和教育方法是否多样”的有 117 人,占比 77.48%;认为是“高校政策支持和资金投入程度”的有 111 人;占比 73.51%。由于中小学生思维能力和认知水平有限,我们对其进行参与红色文化育人实践活动的情况进行了调研,发现偶尔参与、很少参与及从未参与红色文化育人活动的共占66.42%。可以看出,大多数人对红色文化教育活动有所参与,但是参与频率不够高,学校开展活动的频率低。由此我们可以看出,在红色文化育人过程中,实践活动相对缺乏,虽然在大学阶段,会组织参观以及讲座活动,但对同学们而言,其形式大于内容,这便衍生出了一些问题。

首先,是情感连接的弱化。红色文化资源育人的核心目标在于激发人们对红色文化精神的情感认同与深刻感悟 [7]。而对于如今的大中小学生往往处于被动接受状态,与红色文化资源教育内容缺乏直接互动和情感交流,认为红色文化遥不可及。这种单向的信息传递难以引发情感共鸣,极大地限制了红色文化深入传播。其次是思维能力的培养受限。互动不仅能激发兴趣,更能通过讨论、模拟,培养批判性思维和创新能力。但在现实场景中,这类互动体验机会稀缺,人们在被动学习中缺乏对红色文化资源的深入探究与思考。

图3 大学生参加活动的频率

图4 当前川陕苏区红色文化育人存在的主要问题

图5 影响川陕苏区红色文化育人效果的因素

图6 中小学生参与红色文化育人实践活动的情况

三、解决措施建议

针对上述困境,我们组建大学生团队,探索与总结出了一套实践模式:“三位一体 + 双向互动”川陕苏区红色文化育人模式,即“沉浸式红色课堂 + 数字化及品牌建设 + 实景体验路线”立体化育人 + 大学生与中小学生动态联络一体建设。

(一)红色课堂

针对互动教育环境缺乏的情况,可在课堂方面进行调整,将大学生与中小学生的互动,学生与红色文化的情感连接贯穿始终。

1. 课堂形式:教育与自我教育双向互动

红色文化教育不应仅限于课堂,还应延伸到课外活动和团队建设中。例如,大学生宣讲团队可以通过学习宣讲红色故事和筹备相关活动,进一步深化自身的红色文化认知,同时将红色精神传递给更多人。这种由教师指导大学生进行红色文化学习并由大学生按中小学生特点,将所学内容外化输出到与中小学生的活动互动中的双向互动的教育模式,而不是单向对大学生或者中学生进行红色文化教育的单一模式,使得大、中、小学生动态联络,不仅能够增强学生的责任感和使命感,还能实现更广泛的育人效果,使红色文化在新时代焕发新的生命力。实践育人模式的独特价值,搭建了集理论学习与实践锻炼于一体的育人平台,它不仅实现成员思想境界的飞跃,更在行动上赋予他们更强的执行力与社会担当,引导社团成员在实践中磨砺自我、收获成长。[8] 不仅帮助中小学生学习红色文化,也让大学生在实践过程中受到红色文化的熏陶,提升思想觉悟和综合素质。这种双向互动的模式实现了教育的共同成长,体现了“育人者亦受教育”的理念。

2. 课程设置与开发:构建红色文化课程体系

构建红色文化课程体系是推动红色文化育人的重要基础。根据不同教育阶段和专业特点,团队成员根据学生实际,结合当地的红色文化资源,制定红色文化宣讲课程体系,如人物篇、战役篇、重大历史事件篇等,因材施教,以满足不同学生群体的学习需求。

3. 课程内容:理论和实践相结合

在课程内容上,选取具有代表性的红色人物故事和经历,如李大钊、夏明翰、方志敏等革命先烈的英勇事迹,以及长征、遵义会议等重大历史事件的决策过程。通过案例分析和课堂讨论,引导学生深入思考红色文化的核心价值,培养批判性思维和解决问题的能力。同时,课程设计应注重理论与实践的结合,结合当地实际,组织服务学校学生前往张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、陈伯钧纪念馆等参观展览,结合互动式教学,开展小组合作活动,培养学生的综合能力和多元思维。我们还可以通过朗诵红色诗词、情景剧表演等形式让中小学生参与其中,全面培养学生知识能力水平,坚持以学生为主体,发挥红色文化资源育人作用。通过亲身体验,学生能够在实践中感受红色文化的深厚内涵和现实意义。

(二)数字化及品牌建设

数字化与红色文化资源相结合,品牌活动的建设,利于让学生自主探究红色资源,参与讨论,在过程中建立和加深情感,培养思辨能力。

1. 网络平台建设

学者杨璐璐提出目前红色文化育人形式单一的表现之一便是对于线上和线下相结合的混合式教学方式应有不够深入,没有借助数字化手段为学生营造沉浸式的红色文化教学环境。[9] 中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第 54 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2024 年 6 月,我国网民规模近 11 亿人(10.9967 亿人),互联网普及率达 78.0% 。由此可见,网络已经成为人们获取和传播信息的主要途径。建立地方红色文化资源数据库是红色文化数字化育人的基础。[10]

整合各类红色文化资源,如文字、图片、视频等,建立红色文化教育资源库,为师生提供丰富的学习资料显得尤为必要。通过公众号、抖音以及四川文理学院“巴山红”资源库等资源,提高影响力、扩大知名度,形成可供广大学生学习使用的红色文化资源库。其中“巴山红”资源库当前资源库共收录照片、视频以及理论文章等资源超 1TB,全面覆盖红色理论研究、巴山将帅英雄谱、川东红军石刻标语、“七一勋章”获得者周永开老先生和全国优秀组工干部李林森等的感人故事。数字化整合与传播具有高效性、便捷性、互动性和跨时空性。它打破了传统传播方式的束缚,让文化资源以更加生动、直观的形式跃然于公众视野,极大地提升了文化的吸引力和影响。[11]

2. 打造红色文化品牌活动

在积极进行宣讲的同时,针对四川文理学院的学生,我们依托于大学生中国特色社会主义理论研究会以及马克思主义学院,开展“红漫巴山”大讲堂、演讲比赛、征文比赛、手抄报比赛红色文化讲解大赛等系列与川陕苏区红色文化相关的活动,提高学生参与的积极性,增强红色文化吸引力。积极参加大学生创新创业大赛、挑战杯赛事以及依托社团进行精品微课的设计等,在参赛过程中,进一步深入挖掘川陕红色文化资源,优化实践方案,在进行精品微课的录制过程中,既深化了参与者对川陕苏区红色文化的理解,微课的网络传播一定程度上又扩大了红色文化的传播范围。此外,以申报志愿服务品牌为契机,进行宣讲实践,与中小学生动态联络,利用暑期三下乡等活动,开展调研与参观红色遗址,提高大学生对川陕苏区的红色文化了解程度以及人文情怀,在对大学生进行红色文化育人的同时,也能进一步促进大学生与中小学生互动的实践。

(三)实景体验(场馆维度)

理论与实践的融合,可挖掘场馆教育资源,根据不同学校的地理位置为中小学制定符合实际的红色研学路线,组织中小学生前往张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、陈伯钧纪念馆等红色基地参观展览,同时结合互动式教学,开展小组合作学习,培养学生的综合能力和多元思维。利用暑期三下乡及相关活动组织大学生去红色场馆参观学习,进一步提升学生对红色文化的理解,促进理论与实践的深度融合。红色场馆作为反映革命、建设时期与改革开放时期以来中国共产党带领人民群众进行各种历史活动历程的重要载体,是红色资源重要组成部分。[12] 这是红色文化育人模式的创新,也是落实立德树人任务的实践创新。

参考文献

[1] 杨璐璐 . 如何推动红色文化资源融入大中小思政一体化建设 [J]. 中国军转民 . 2024 (13).

[2] 王明渊 , 王璟 . 石头上的史诗川陕苏区石刻及其研究 [M]. 成都 : 成都时代出版社 ,2014:86.

[3] 川陕革命根据地历史研究会 . 川陕苏区红色歌谣选 [M]. 北京:中国民间文学出版社,1981:14.

[4] 陈显川 . 戏剧与革命 : 川陕苏区红色剧社初探 [J]. 四川文理学院学报 ,2016(01):12-17.

[5] 张璐瑶 . 红色文化融入高校育人的价值意蕴与实践路径 [J]. 新传奇 .2025 (16).

[6] 陈士勇 . 红色文化资源育人功能发挥的问题检视与优化路径 [J]. 宜春学院学报 . 2025 ,47 (02).

[7] 陈士勇 . 红色文化资源育人功能发挥的问题检视与优化路径 [J]. 宜春学院学报 . 2025 ,47 (02).

[8] 赵阳 . 新时代大学生理论社团育人功能研究 [J]. 广西师范大学广西壮族自治区.

[9] 杨璐璐 , 如何推动红色文化资源融入大中小思政一体化建设 [J]. 中国军转民 ,2024,(13).

[10] 张绍敏 皮雅琪 . 地方红色文化数字化育人的现实困境和实践策略研究——以宣城市为例 [J]. 传播与版权 . 2025 (05).

[11] 祁永 , 良尤学丹 . 红色文化资源的数字化整合与传播研究 [J]. 数字通信世界 . 2025 (04).

[12] 赵怡捷,王明春. 红色场馆与“大思政课”深度融合路径探析[J]. 文山学院学报 . 2025 ,38 (03).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)