危重孕产妇救治中凝血功能异常的监测与干预策略研究

梁燕兰

广州市花都区妇幼保健院(胡忠医院) 510800

孕产妇健康状况是维系家庭和睦和社会稳定的重要基石,危重症孕产妇凝血功能障碍普遍存在且危害性极大,是临床研究的关键问题,此类并发症明显提升产后出血、弥散性血管内凝血(DIC)等高危事件发生的概率,直接威胁到母婴的生命安全。目前医学界对于危重症孕产妇凝血功能异常的评价体系以及应对策略尚未形成统一意见[1]。本研究希望构建起科学系统的监测指标体系,并且规划出有效的改良计划,通过剖析其中的机理,给危重症孕产妇救治效能的提升、并发症发生率的降低以及预后效果的改善赋予理论支撑,切实保障母婴的健康权益。

一、资料与方法

1.1 资料

选取2022 年1 月 - 2023 年 1 月期间收治的 66 例危重孕产妇作为研究对象。纳入标准:(1)年龄大于18 周岁;(2)符合危重孕产妇诊断标准,且存在凝血功能异常情况;(3)首次入住本院接受救治。排除标准:(1)患有严重精神疾病,无法配合治疗与监测;(2)存在严重基础疾病,可能影响凝血功能评估;(3)中途放弃治疗或转院。将66 例患者随机均分为对照组和观察组,每组33 例。对照组年龄 22 - 42 岁,平均(30.12±4.56)岁;孕周 28 - 41 周,平均(35.67±3.21)周。观察组年龄21 - 43 岁,平均(30.45±4.78)岁;孕周 27 - 40 周,平均(35.42±3.15)周( (P>0.05) )。

1.2 方法

1.2.1 对照组

实施常规护理监测与干预措施,包括系统化的护理监测与干预机制,持续监测生命体征参数,涉及体温,心率,呼吸频率,血压这些核心指标,定时执行凝血功能检测,着重考察凝血酶原时间,活化部分凝血活酶时间,纤维蛋白原(FIB)等数值。

1.2.2 观察组

实施针对性凝血功能异常监测与干预策略,具体如下:(1)强化凝血功能监测针对危重症患者当中凝血功能波动幅度较大的特殊状况,创建细致化的动态监测体系就变得非常必要,建议每隔2 到4个小时开展快速凝血分析。在传统的监测手段之上,特别要重视凝血和纤溶系统之间的平衡调控机制,除了像活化部分凝血活酶时间APTT,纤维蛋白原FIB 常规指标外,还要把D - 二聚体,血小板数目以及抗凝血酶ⅢAT - Ⅲ活性等多种维度的参数纳入考量范围内,进而达成对凝血和纤溶功能全方位的评价目的,从而有效地找出潜藏的风险因素。(2)个性化干预措施:按照凝血功能检测的数据来制订个体化的治疗计划很有价值,对于凝血因子缺少的患者,给予相应的凝血因子。血小板数量出现异常状况的患者,通过全面评判后判定是否开展血小板输注。在应对高凝状况的时候,可以采用低分子肝素之类的药物做皮下注射,把控凝血指标,凭借患者的凝血功能数值以及血流动力学的特性,精准规划并随时调节液体输注的数量和速率。针对液体输注的经营过程,关注两个主要的风险点,防止因为过量补液致使血液变得稀薄,进而干扰正常的凝血进程,防止输液不足造成休克或者凝血问题加剧等情况发生。维持患者的生理稳态,保证体温调节机制正常运行,形成多方面的保暖体系。(3)多学科协作:建立多学科合作救治体系,依靠产科、麻醉科,血液科不同领域,定时举行病例讨论会来汇总资源,制订出最佳诊治办法。各个科室按照自身专业的特点展开合作,做到信息共用和资源整合,改良救治程序,细分技术环节,改进临床效果。针对凝血功能异常,血液科专家起主要作用,给予准确的诊断根据和专属化治疗方法,麻醉科重点守护围术期麻醉,保证凝血状况维持稳定,二者分段清楚,密切协作,共同守护患者生命安全和康复情况。(4)心理支持:妊娠合并症患者往往伴随着焦虑,恐惧等负面情绪反应,心理状况通过神经内分泌途径会对凝血功能施加显著影响,护理人员格外重视与患者的沟通交流,给予其针对性的心理干预和支持服务,进而减轻患者的负面情绪,提升面对疾病的应变能力和抗病水平。

1.3 观察指标

凝血功能指标、并发症发生率。1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 软件分析,计量资料以均数±标准差(  )表示,采用t 检验;计量资料以例数或百分比表示,采用χ²检验, P<0.05 有统计学意义。

)表示,采用t 检验;计量资料以例数或百分比表示,采用χ²检验, P<0.05 有统计学意义。

二、结果

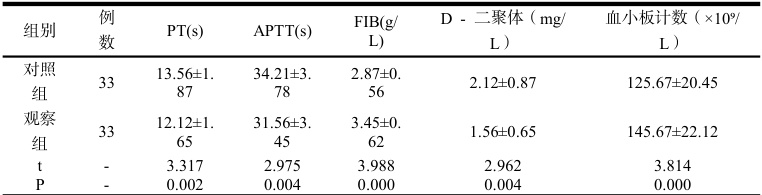

2.1 凝血功能指标比较

观察组PT、APTT、FIB、血小板计数高于对照组,D - 二聚体低于对照组( P<0.05)

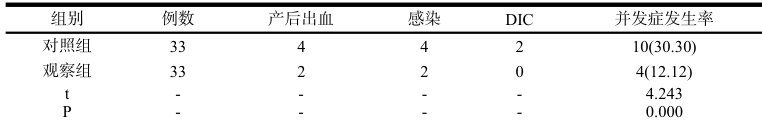

观察组并发症发生率低于对照组 ⋅P<0.05)

2.2 并发症发生率比较

表1 凝血功能指标

表2 并发症发生率 [n(%)]

三、讨论

危重孕产妇由于疾病复杂性和高风险特性,常常伴随着明显的凝血功能异常情况,这会加大产后出血发生的可能性,而且有可能诱发弥散性血管内凝血(DIC)这类严重的并发症,对母婴的生命安全形成直接威胁,创建起科学的凝血功能动态监测体系,精确地评价执行个体化的干预策略,已经成为改善治疗效果,保证患者安全的关键部分[2]。

本研究把观察组患者当作研究对象,着重探究精准凝血功能检测与干预策略的关键意义,方案改善凝血状态评判的精确性,通过加大检测频率,扩充评价指标种类,推行床旁即时监测技术等办法达成。可以跟踪患者凝血参数变动的趋势,给临床决策给予科学的支撑,按照个人差异来制订个性化的综合干预方案,包含细致的液体管理,准确的温控,前瞻性的感染防控等内容,以此推动凝血功能的恢复,明显减小并发症出现的危险,进而改良总体的治疗成果[3-4]。

综上所述,在危重孕产妇救治中,实施针对性凝血功能异常监测与干预策略可有效改善患者凝血功能,降低并发症发生率。

参考文献

[1] 许宗余. 我国危重孕产妇救治体系建设:成就、挑战、机遇与展望[J]. 中国妇幼卫生杂志,2025,16(1):3-8.

[2] 邵瑜,梁英智,杨雪梅,等. 北京市海淀区危重孕产妇救治网络运行现况分析[J]. 中国计划生育学杂志,2024,32(5):1201-1206.

[3] 张晶,朱俊杰,邹美林,等. 院前院内无缝隙一体化急救模式对急诊危重症孕产妇救治效果及母婴结局的影响[J]. 中国计划生育学杂志,2024,32(8):1834-1837,1843.

[4] 王淑芹,李绪言,张春艳,等. 体外膜肺氧合救治危重症孕产妇的多学科协作护理[J]. 中华急危重症护理杂志,2024,5(11):1004-1006.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)