盆底重建术在女性盆底功能障碍治疗中的作用分析

王璐 赵俊磊

德宏州人民医院 云南芒市 678400

女性盆底功能障碍性疾病属一组因盆底支撑组织出现缺陷、受损及功能失常引发的病症,主要包括盆腔器官脱垂和压力性尿失禁等[1]。因人口老龄化态势不断加重,女性盆底功能障碍发病几率正逐年递增,成为妇科领域亟待解决的重要问题[2]。手术治疗中,传统阴式手术曾被广泛应用,但这些手术方式往往存在创伤较大、复发率较高、对盆底解剖结构改变较大等缺点,限制了其临床应用效果[3]。近年来,随着盆底解剖学和生物力学研究的不断深入,以及新型材料的研发和应用,盆底重建术逐渐成为治疗女性盆底功能障碍的重要手段[4]。本研究旨在对比分析盆底重建术在女性盆底功能障碍治疗中的效果,为临床治疗提供参考依据。现报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象

将2023 年3 月~2025 年3 月我院收治的女性盆底功能障碍患者40 例纳入此次研究,依照信封法随机分成参考组与实验组,各20 例。参考组年龄38~84 岁,平均(61.42±9.54)岁;孕次1~5 次,平均(2.85±0.92)次;体重 45~78kg,平均(58.76±6.34) kgo 实验组年龄 38~84 岁,平均(61.51±9.38)岁;孕次 1~6 次,平均(2.91±0.89)次;体重 46~76kg,平均(58.23±6.41)kg。两组的基础信息差异不大( P>0.05J 纳入标准:(1)符合女性盆底功能障碍性疾病的诊断标准[5],并经临床症状、体征及相关检查(如妇科检查、盆底超声、尿动力学检查等)确诊;(2)临床资料完整;(3)对本研究表示知情同意。排除标准:(1)存在其他严重器质性病变,不能耐受手术者;(2)存在盆腔恶性肿瘤、急性盆腔炎等疾病;(3)有精神疾病或认知障碍,无法配合治疗及随访者;(4)对手术所用材料过敏者。

1.2 方法

参考组采取传统阴式手术:患者取膀胱截石体位,予以全身麻醉处理,经阴道开展子宫全切术,采用荷包缝合方式处理膀胱筋膜,切除部分阴道黏膜组织,使膨出部位缩小,缝合肛提肌与部分阴道黏膜,留置导尿管,术后给予抗生素行抗感染治疗。

实验组采取盆底重建术:患者取膀胱截石位,行全身麻醉。常规消毒铺巾后,根据患者脱垂部位及程度选择合适的手术入路。对于阴道前壁脱垂患者,在阴道前壁黏膜下注射适量生理盐水,于尿道口下方约1cm 处作一横切口,向上分离阴道黏膜至膀胱颈水平,向下分离至尿道下方,充分暴露耻骨宫颈筋膜。根据脱垂程度修剪合适大小的聚丙烯补片,将补片放置于耻骨宫颈筋膜后方,用不可吸收缝线将补片边缘与耻骨宫颈筋膜、耻骨联合及两侧耻骨降支固定,以重建阴道前壁支持结构。对于阴道后壁脱垂患者,在阴道后壁黏膜下注射生理盐水,于阴道后壁中线作一纵切口,向上分离至直肠阴道隔,向下分离至会阴体,充分暴露直肠筋膜。修剪合适大小的聚丙烯补片,将补片放置于直肠筋膜前方,用不可吸收缝线将补片边缘与直肠筋膜及两侧坐骨棘固定,以重建阴道后壁支持结构。对于子宫脱垂患者,可根据患者年龄、生育要求等选择是否保留子宫。若保留子宫,可行子宫骶骨固定术,将子宫用聚丙烯网片牵拉固定于骶骨岬前方;若不保留子宫,可行经阴道或腹腔镜辅助全子宫切除术+阴道前后壁修补术或宫骶韧带缩短术。手术结束后,常规检查无活动性出血,放置阴道引流管,逐层关闭切口。

1.3 观察指标

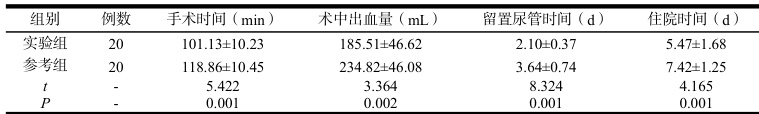

1)手术指标:记录两组患者的手术时间、术中出血量、留置尿管时间及住院时间。

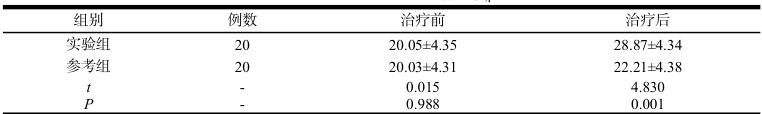

(2)盆底肌电值:分别于治疗前及治疗后3 个月,采用盆底肌电评估仪检测两组患者的盆底肌电值,检测时患者取截石位,将肌电探头置于阴道内,指导患者进行盆底肌肉收缩和放松动作,记录盆底肌电值,取3 次检测的平均值作为最终结果。

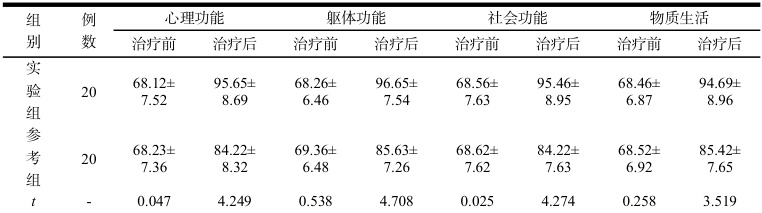

(3)生活质量:采用生活质量综合评定问卷(GQOLI - 74)对两组患者治疗前及治疗后3 个月的生活质量进行评估,该问卷包括心理功能、躯体功能、社会功能及物质生活4 个维度,每个维度得分范围为 0~100 分,得分越高表示生活质量越好。

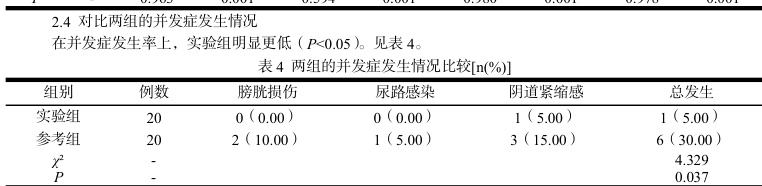

(4)并发症发生情况:观察并记录两组患者术后并发症的发生情况,如膀胱损伤、尿路感染、阴道紧缩感等。

1.4 统计学分析

研究数据经SPSS23.0 处理,用均值±标准差(  )表示连续变量,并通过t 检验;分类变量则以 [n(%)] 形式表示,利用χ²(卡方)进行组间比较, P<0.05 视为具有显著差异。

)表示连续变量,并通过t 检验;分类变量则以 [n(%)] 形式表示,利用χ²(卡方)进行组间比较, P<0.05 视为具有显著差异。

2 结果

2.1 对比两组的手术指标

在手术时间、留置尿管时间及住院时间上,实验组均明显更短,且术中出血量明显更少( P<0.05) 见表1。表1 两组的手术指标比较(x s)

2.2 对比两组的盆底肌电值

治疗前,两组的盆底肌电值呈近似水平( P>0.05 );治疗后,实验组的盆底肌电值明显更高( P<0.05)c 。见表2。

表2 两组的盆底肌电值比较( x s,μV)

2.3 对比两组的生活质量

治疗前,两组的生活质量呈近似水平( P>0.05 );治疗后,实验组的生活质量评分显著更高 (P<0.05) 见表3。

表3 两组的生活质量比较( x s,分)

3 讨论

女性盆底功能障碍性疾病的发病机制涉及多因素协同作用:一方面,妊娠与分娩过程中胎儿对盆底组织的机械性压迫及神经损伤可直接导致盆底肌肉和筋膜的松弛;另一方面,雌激素水平下降(如绝经后)可加速盆底胶原纤维降解,削弱组织弹性,加之长期腹压增加(如肥胖、慢性咳嗽)或遗传因素,进一步加剧盆底结构退变[6]。因此,采取有效的治疗措施以恢复盆底解剖结构与功能、改善患者生活质量显得尤为迫切。

目前,盆底功能障碍的临床治疗主要包括非手术治疗(如盆底肌训练、子宫托)和手术治疗。对于中重度盆底功能障碍患者,手术治疗是主要手段。传统阴式手术虽在短期内可缓解症状,但此类手术多依赖自身组织修复,无法有效重建盆底支持结构,易导致术后复发;同时,手术创伤较大,可能进一步破坏盆底神经血管网络,增加术后疼痛、性交困难等并发症风险[7]。而盆底重建术则通过引入合成(如聚丙烯、聚四氟乙烯等惰性材料)或生物补片材料(如脱细胞真皮基质、小肠黏膜下层基质等),精准模拟天然盆底支持结构的三维力学特性,借助微创术式将补片固定于耻骨宫颈筋膜、骶棘韧带等关键解剖位点,实现脱垂器官的解剖复位,并通过长期机械支撑促进盆底筋膜胶原再生与功能重建[8-9]。本研究结果进一步验证了盆底重建术的临床价值:相比于参考组,在手术时间、留置尿管时间及住院时间上,实验组均明显更短,且术中出血量明显更少,提示其手术创伤小、术后恢复快;治疗后实验组盆底肌电值显著升高,表明盆底肌肉收缩功能得到实质性改善;生活质量评分在心理、躯体、社会及物质生活维度均显著高于参考组,反映患者整体健康状态全面提升;并发症发生率显著降低,体现了手术的安全性。这些优势的成因可能与以下因素相关:补片材料的应用减少了组织张力,降低了缝合部位撕裂风险;个体化手术设计更符合盆底生物力学特征,促进组织愈合;硬膜外麻醉或腰硬联合麻醉的选择进一步优化了术中镇痛效果[10-11]。然而,需注意的是,盆底重建术仍存在潜在风险,如补片侵蚀、暴露或感染,需严格掌握手术适应证,并加强术后随访管理[12]。

综上所述,盆底重建术能够保障女性盆底功能障碍患者的手术安全性,改善患者的盆底功能及生活质量,同时降低并发症发生率,为盆底功能障碍的临床治疗提供了更优选择。然而,本研究样本量有限且观察时间较短,缺乏对补片长期耐久性及远期并发症的评估。未来需开展多中心、大样本、长期随访研究,以进一步提升治疗效果。

参考文献

[1]何亚琼. 盆底重建与盆底康复治疗仪用于女性盆底功能障碍性疾病中的效果探讨[J]. 按摩与康复医学,2022,13(12):19-21,25.

[2]龚仪敏. 盆底重建术联合康复治疗仪对女性盆底功能障碍患者的治疗效果研究[J]. 中国医学创新,2021,18(12):143-146.

[3]周娟,沈兰兰,王君. 盆底修复重建手术联合电刺激对中重度盆底功能障碍的临床疗效及对盆底肌力、肌电和尿流动力学的影响[J]. 中国性科学,2021,30(11):103-107.

[4]刘艳玲,张丽娟. 盆底重建联合盆底康复治疗仪在女性盆底功能障碍性疾病中的临床应用评价[J]. 中国保健营养,2020,30(24):104.

[5]泌尿功能障碍预防和康复协作组. 下尿路及盆底功能障碍性疾病基层患者管理专家共识[J]. 中华泌尿外科杂志,2024,45(10):729-734.

[6]张丹,孙秀云,周丽娜,等. 盆底肌肉康复训练联合盆底重建术对女性盆底功能障碍性疾病患者炎症反应及应激反应的影响[J]. 现代生物医学进展,2022,22(1):187-191.

[7]郑红霞. 盆底重建结合电刺激疗法在女性盆底功能障碍性疾病患者治疗中的应用[J]. 中国医学创新,2021,18(13):44-48.

[8]李惠敏,李玲. 盆底肌肉康复训练联合盆底重建术治疗女性盆底功能障碍的临床效果分析[J]. 中国性科学,2020,29(6):87-89.

[9]毕晓璐,赵曼曼. Gynecare Prolift 盆底重建术联合盆底肌肉康复训练在盆底功能障碍性疾病患者中的应用效果[J]. 反射疗法与康复医学,2021,2(19):121-123.

[10]薛芳芳,王红艳. 盆底重建联合悬吊术在盆底功能障碍性疾病患者盆底肌肌电、生活质量中的应用效果[J].贵州医药,2023,47(2):207-208.

[11]裴自然,郑龙. 盆底重建术治疗盆底功能障碍性疾病的临床效果[J]. 临床医学研究与实践,2022,7(21):101-103.

[12]刘婷婷. 经阴道骶棘韧带固定术、盆底重建术在子宫脱垂患者中的应用效果比较[J]. 临床医学研究与实践,2022,7(28):70-72.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)