新质人才背景下 AI 赋能民办本科高校教师数字能力重塑研究

邱岚

广东东软学院

在新质生产力快速发展和国家创新驱动发展战略深入推进的背景下,高等教育体系正面临前所未有的变革压力与机遇。作为应用型人才培养主阵地的民办本科高校,其教师队伍的数字能力水平直接关系到人才培养质量与教育数字化转型成效。2025 年的今天,人工智能生成内容(AIGC)技术已在教育领域实现深度渗透和广泛应用,从个性化学习路径推荐到智能教学辅助,从自动化评估反馈到数据驱动决策,AI正重新定义教育的形态与边界。

然而,现有研究表明,民办高校教师在技术使用娴熟度、数字资源开发能力、AI 融合教学设计及数据驱动教学优化等方面存在显著能力缺口。一项针对全国 23 所民办高校的调研显示,仅约 37% 的教师能够熟练运用 AI 工具进行教学内容生成,不足 25% 的教师能够利用学习分析数据优化教学策略(基于文献梳理)。这种能力结构与新质人才培养需求之间的错位,严重制约了教育高质量内涵式发展。

1 背景研究

1.1 新质人才内涵与培养模式

新质人才是驱动新质生产力发展的核心要素,其核心特征体现为数字素养、创新思维、跨学科能力与实践能力的复合集成。阙明坤等(2024)指出,新型研究型大学需通过顶尖人才、前沿技术与交叉学科融合推动新质生产力发展,这一过程高度依赖教师队伍的数字化教学与创新能力。祝智庭等(2024)提出数智技术赋能需依托融创教育模式,强化顶层设计与学科渗透,这对教师的数字化教学设计能力提出了更高要求。

然而,现有研究多集中于人才培养目标与路径规划,对教师数字能力(尤其是 AI 应用能力)的支撑作用关注较少,未能建立教师能力结构与新质人才培养质量的关联模型,形成了理论研究的空白点。

1.2 AI 赋能教育的演进与趋势

人工智能技术在教育领域的应用已从辅助工具阶段演进至赋能重构阶段。2024-2025 年间,AI 教育应用呈现出以下核心趋势:

技术整合深度化:AI 不再仅限于单一功能实现,而是与教学全流程深度融合。如陈静远等(2023)探讨的 ChatGPT 通过知识点结构图与 Prompt 范式提升内容针对性,展现了 AI 在教学内容生成与优化方面的潜力。林攀登等(2021)指出 AI 正推动教学反思从经验驱动转向数据驱动,使教学过程更加科学化、精准化。

应用场景多元化:从智能辅导系统到虚拟教学助手,从学习分析平台到自动化评估工具,AI 应用覆盖了教、学、管、评各环节。据数据显示,2024 年 AI 在教育领域的市场规模已达到数十亿美元,预计到2025 年,超过 60% 的高校将部署至少一种 AI 教学辅助系统。

服务模式个性化:基于机器学习算法的自适应学习平台能够根据学生的认知特点、学习风格与进度需求,提供定制化的学习路径与资源推荐。研究表明,AI 驱动的个性化学习系统可使学生学习效率提升 30-50% ,知识掌握牢固度提高 25% 以上。

然而,当前研究多侧重于技术功能实现,缺乏对教师数字素养(如资源开发、教学设计)的系统性评价框架,更少见针对民办高校教师群体的针对性研究。

1.3 教师数字能力模型与发展路径

教师数字能力研究经历了从技术素养到整合能力再到赋能创新的演进过程。王毅等(2023)提出 AI 通过专业态度、知识、能力三方面影响教师发展,建立了教师 AI 准备度模型。赵燕等(2024)构建的AIQ 框架包含创造力、数据力、批判力等维度,为教师数字能力评价提供了新视角。

国际层面,提出的 " 欧洲教育者数字能力框架(DigCompEdu)"将教师数字能力分为6 个领域、22 项能力,涵盖专业参与、数字资源、教学学习、评估、赋能学习者和促进学习者数字能力等方面,为全球教师数字发展提供了重要参考。

然而,现有指标体系多针对传统数字化场景,未充分融入 AI 技术特征(如生成式内容创作、数据驱动优化),且实证研究多集中于公办高校,民办本科高校教师群体的特殊性被忽视。的研究虽构建了民办高校教师数字胜任力模型,包含 " 技术融通与智能应用、数字教学能力、数字社会责任、数字专业发展以及教师个人特质 " 五个范畴29 个特征指标,但对AI 赋能的针对性仍显不足。

2AI 赋能教师数字能力指标体系构建

2.1 设计原则与理论依据

基于新质人才培养需求与AI 技术特征,根据文献总结可以归纳指标体系构建的四大原则:

(1)前瞻性原则:指标设计需适度超前,涵盖生成式AI、学习分析等新兴技术能力。

(2)整合性原则:融合技术素养、教学法知识与学科内容(TPACK框架),体现能力的整合性。

(3)情境化原则:充分考虑民办高校的资源条件、组织环境与教 师特点。

(4)可测性原则:指标需可观察、可测量、可干预,便于实践应用与效果评估

理论依据主要来源于的民办高校教师数字胜任力模型、的DigCompEdu 框架以及赵燕等(2024)的 AIQ 模型,通过多维整合确保理论基础的完备性。

2.2 指标体系结构与维度

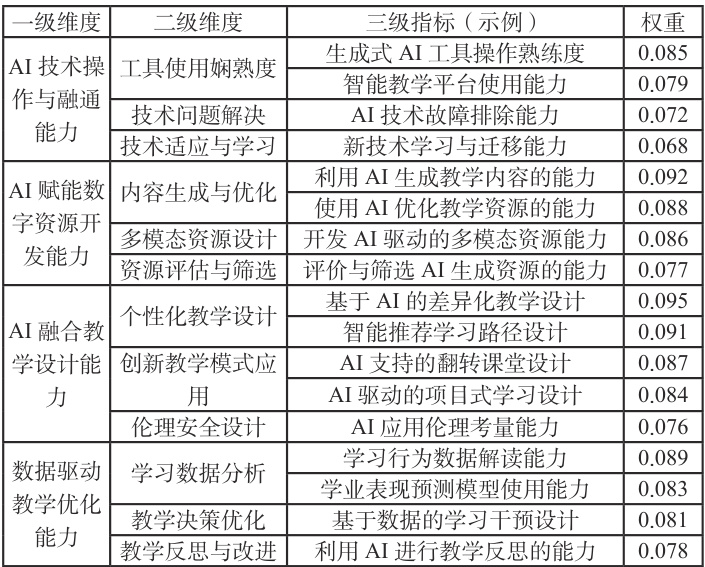

通过文献分析、行为事件访谈与专家咨询,构建包含4 个一级维度、12 个二级维度及 38 个三级指标的 AI 赋能教师数字能力指标体系(如表4-1 所示)。

表4-1 AI 赋能教师数字能力指标体系

权重分配通过 AHP 层次分析法确定,邀请 15 位专家对指标重要性进行两两比较,一致性比率 CR<0.1 ,通过一致性检验。数据显示,AI融合教学设计能力(权重0.356)和数据驱动教学优化能力(权重0.331)占比最高,反映了两者在AI 赋能教学中的核心地位。

2.3 指标验证与信效度检验采用多阶段验证法确保指标体系的科学性与有效性:

- 内容效度:邀请8 位教育技术专家对指标进行内容适用性评价,内容效度比(CVR)值为 0.78-0.92,高于 0.75 的标准值

- 结构效度:对全国 23 所民办高校的 527 名教师进行问卷调查,使用 AMOS 进行验证性因子分析,模型拟合指标:χ²/df=2.37,CFI=0.923,TLI=0.911,RMSEA .=0.061 ,表明模型结构良好

- 信度检验:整体量表的 Cronbach's α 系数为 0.936,各维度的 α系数在0.812-0.894 之间,表明量表具有较高的内在一致性

验证结果表明,该指标体系具有良好的信度、效度和实用性,可用于民办高校教师数字能力的评估与发展。

3 AI 赋能教师数字能力的实践案例研究

3.1 国际案例经验与启示

爱沙尼亚教师 AI 支持计划:爱沙尼亚作为数字教育领先国家,其教师 AI 支持计划体现了系统性赋能特点。该项目为全国 95% 的学校教师提供 AI 工具使用培训,重点培养教师的生成式内容创作、数据解读与伦理应用能力。评估显示,参与培训的教师中, 83% 能够熟练使用AI 工具进行备课, 67% 能够利用学习数据分析优化教学策略,学生满意度提升 22% 。关键成功因素包括:政府顶层设计、校企资源协同与实践导向培训。

印度 AI 教育整合项目:印度在 2024 年国家教育政策(NEP2024)中强化了 AI 与教育的深度融合,在 50 所教育机构中开展为期18 个月(2022 年 9 月 -2024 年 3 月)的试点项目,覆盖 500 名教师和5000 名学生。项目采用 " 技术培训 - 课程整合 - 教学实践 - 社群支持 "四阶段模式,重点提升教师的 AI 课程设计能力与跨学科整合能力。实施效果显示,教师 AI 应用自信心提升 35% ,学生批判性思维得分提高28% ,但基础设施差距和数字鸿沟问题依然突出。

3.2 国内案例创新与特色

清华大学在 2023 年启动 AI 赋能教学试点,2024 年入选教育部首批 " 人工智能 + 高等教育 " 应用场景典型案例。该系统具备智能问答、作业批改、学习预警等功能,减轻教师约 30% 的机械性工作负荷,使教师更能专注于教学设计与学生互动。特色创新在于: ① 人机协同模式,AI 处理标准化任务,教师聚焦创造性工作; ② 迭代优化机制,基于使用数据持续改进系统性能; ③ 开源生态建设,促进技术共享与扩散。

乂学教育开发的 Squirrel AI 系统实现了精准诊断与个性化路径推荐,在线教育场景中使学生学习效率提升 40% 以上。该系统为教师提供了学情可视化看板、知识点掌握热力图和干预建议生成功能,极大增强了教师的数据驱动教学能力。研究表明,使用该系统的教师在教学精准性和干预时效性方面显著优于传统教学组( p<0.01 )。

3.3 民办高校案例探索与挑战

山东省多所民办高校联合开展教师 AI 能力提升计划,构建了 " 培训 - 实践 - 认证 - 激励 " 四环节闭环模型。项目针对民办高校特点,采用工作坊式培训(72 学时)、微认证体系(15 个数字徽章)和实践社群支持,覆盖专业技术、教学法和伦理安全三个维度。评估数据显示,参与教师数字能力综合得分提升 31.5% ,AI 辅助备课时间减少 47% ,但在数据安全意识和创新教学设计方面仍存在明显短板。

面向长三角数字经济发展需求,江浙地区民办高校开展了数字教学创新计划,突出产教融合与实践导向。通过与企业共建AI 教育实验室、开发行业特色案例库、实施项目式教学,显著提升了教师的产教整合能力与技术应用能力。成效评估显示,参与教师的企业实践能力评分提升38% ,学生就业竞争力提高 25% ,但存在项目可持续性不足、资源支持力度弱等问题。

3.4 案例比较与经验提炼

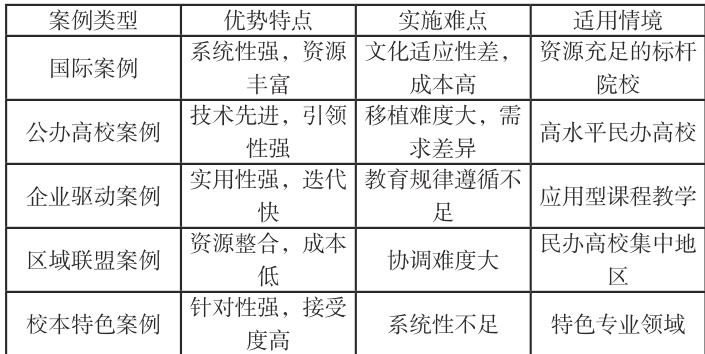

通过对国内外典型案例的比较分析(如表 5-1 所示),发现成功实践的共同特征包括:系统化实施路径、多主体协同参与、持续性支持机制和数据驱动迭代。而民办高校的特殊挑战主要体现在资源约束性强、教师基础薄弱和政策支持不足等方面,需要采取差异化实施策略。

表5-1 AI 赋能教师发展案例比较分析

4 AI 赋能教师数字能力的实施路径与策略

4.1 四阶实施路径模型

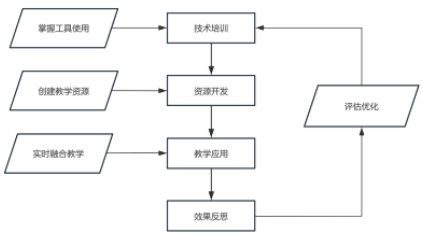

基于案例研究与实践验证,提炼出 " 技术培训 - 资源开发 - 教学应用 - 效果反思 " 四阶实施路径(如下),为民办高校提供系统化、可操作的实施指南。

(1)技术培训阶段:采用分层赋能策略,针对不同基础的教师提供差异化培训内容。新手教师侧重工具操作与基础应用,熟练教师关注设计与创新,专家教师聚焦研究与引领。培训方式采用工作坊 + 微认证+ 实践社群组合模式,强化互动性与实践性。研究表明,结合实操演练的培训效果比纯理论讲授提升 40% 以上( p<0.05 )。

(2)资源开发阶段:建立AI 辅助资源开发流程,包括需求分析、

Prompt 设计、内容生成、优化调整与伦理审核五个环节。重点培养教师的 Prompt 工程能力,如场景定义、约束条件设置与迭代优化技巧。实践表明,经过专门训练的教师,其 AI 生成资源的准确性和适用性提高50% 以上。

(3)教学应用阶段:采用渐进式融合策略,从辅助工具到增强工具再到变革工具,逐步深化AI 在教学中的应用深度。推荐应用场景包括:① 智能备课与内容生成; ② 个性化学习路径推荐; ③ 自动化评估与反馈; ④ 学习预警与干预。实施数据显示,这种渐进策略使教师接受度提高 35% ,应用成功率提升 28% 。

(4)效果反思阶段:建立数据驱动反思机制,利用学习分析数据、教学行为数据和学业成果数据,支持教师进行教学效果评估与优化决策。引入反思性实践社群,通过同伴互评、案例研讨和专家指导,促进经验共享与能力提升。参与教师的反思深度和改进效果显著优于传统模式。

4.2 关键实施要素与保障条件

院校领导重视与战略共识是成功基础。需将教师数字能力发展纳入学校数字化转型整体规划,明确目标、路径与资源投入。建立由校领导牵头,教务、人事、信息中心等多部门协同的工作机制,确保实施的系统性与持续性。

提供云计算资源、AI 工具平台与数字资源库三位一体的技术支持环境。特别重要的是建设校本 AI 教学平台,降低技术使用门槛,提供本土化适配支持。研究显示,良好的技术环境可使教师 AI 应用意愿提升 45% ,使用频率增加 60% 。

建立多维激励体系,将数字能力与职称评定、绩效分配、评优评先等挂钩,激发内生动力。创新评价方式,采用微认证、数字徽章、作品集评价等多元方法,全面反映教师能力发展水平。实施院校数据显示,有效的激励制度使教师参与度提高 55% ,成果产出增加 40% 。

制定 AI 教育应用伦理指南,明确数据隐私保护、算法透明度、知识产权等要求,确保技术应用的合规性与负责任性。加强教师伦理意识培训,提高识别和应对算法偏见、信息茧房等风险的能力。这是可持续应用的重要保障。

4.3 差异化实施策略

针对民办高校的类型差异和教师队伍特点,我们提出三类差异化 实施策略:

追赶型策略:适用于数字基础薄弱的院校。采取重点突破、应用导向策略,选择1-2 个关键应用场景(如智能备课、作业批改)集中突破,通过任务驱动和成果导向快速见效,建立信心与动力。实施周期6-12个月,预期目标为基本应用普及率 >60% 。

发展型策略:适用于有一定数字基础的院校。采取系统构建、能力导向策略,在多个应用场景开展深度整合,强化教师的 AI 教学设计能力与创新应用能力,形成一批特色应用案例和示范课程。实施周期12-24 个月,预期目标为深度融合课程比例 >30% 。

引领型策略:适用于数字基础较好的院校。采取生态培育、创新导向策略,构建AI 教育创新生态,鼓励教师开展研究性实践与模式创新,产出可推广的理论成果与实践模式,形成区域乃至全国影响力。实施周期24-36 个月,预期目标为创新成果产出 >5 项 / 年。

5 研究结论与展望

本研究通过系统的理论构建与实证探索,得出以下核心结论:

第一,AI 技术正从工具性替代走向赋能性重塑,深刻改变教师角色与能力结构。新质人才培养要求教师从知识传授者转变为学习设计师、数据解读师、创新引导者和伦理守护者,这一转变需要系统的能力发展与制度支持。

第二,民办高校教师数字能力存在多维缺口,尤其在 AI 融合教学设计、数据驱动教学优化方面最为突出。构建的科学指标体系

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)