小学美术与数学跨学科主题学习的实施策略研究

路晓芳

河北省石家庄市藁城区廉州镇北尚庄小学 052160

一、研究背景与问题提出

新课标强调学科融合的重要性,要求打破传统学科壁垒,培养学生综合运用知识解决问题的能力。美术与数学虽分属不同学科领域,但在图形认知、空间想象、比例对称等方面存在天然的内在联系。然而,当前小学跨学科教学实践中存在诸多问题:主题设计与学生生活脱节,导致学习动机不足;教师缺乏跨学科协作经验,难以实现知识的深度融合;评价标准单一,无法全面反映学生的综合素养发展等。因此,探索科学有效的实施策略,成为推动美术与数学跨学科主题学习落地的关键。

二、小学美术与数学跨学科主题学习的实施策略

(一)主题开发策略:基于生活情境的双学科知识联结

1. 立足生活场景,构建真实学习载体

主题选择需贴近学生日常,如“班级文化角布置”“校园运动会会徽设计”“家庭节日装饰”等,让学生在熟悉的情境中自然融合美术创作与数学应用。以“班级图书角改造”为例,学生需测量书架尺寸(数学),计算书籍摆放的空间分配(如按类别划分区域占比),同时设计书架装饰方案(美术),包括绘制卡通标签、搭配色彩分区等,使数学的“空间计算”与美术的“视觉设计”在实践中形成联动。

2. 挖掘知识交集,明确双目标导向

梳理两学科知识重合点,形成“知识关联矩阵”。例如“对称”主题中,数学目标设定为“识别轴对称图形的对称轴数量及特征”,美术目标设定为“运用对称原理创作剪纸或纹样设计”。通过“折叠彩纸—绘制半幅图案—剪裁展开”的操作流程,让学生直观感受“对称既是数学规律(两边完全重合),也是美学原则(平衡和谐)”,实现知识的双向渗透。

3. 设计问题链,驱动探究式学习

以阶梯式问题引导学生深度思考。在“立体包装盒设计”主题中,设置问题:如何用长方形纸板折出无盖长方体盒子? $$ 怎样设计盒面图案能体现商品特点?→调整盒子的长宽高,容积会发生什么变化?。问题链的设计使学生在解决实际问题中自然融合双学科思维。

(二)教学组织策略:双师协同的课堂实施模式1. 建立跨学科教师协作机制

美术与数学教师形成“共备—共教—共评”的协作流程。课前共同研讨教学环节,明确分工:数学教师负责图形特征、测量计算等知识的讲解,美术教师侧重构图技巧、色彩搭配等创作指导;课中采用“分段衔接”教学,如数学知识讲解后,美术教师立即引导学生将概念转化为创作元素;课后共同分析学生作品,从双学科角度提出改进建议。

2. 采用“认知—实践—迁移”三环节教学

认知环节(15 分钟):通过实物演示或微视频同步呈现双学科知识。例如讲解“圆形”时,数学教师演示“圆的半径与直径关系”,美术教师展示梵高《星月夜》中圆形笔触的运用,帮助学生理解“科学概念”与“艺术表达”的关联。

实践环节(30 分钟):提供分层任务卡,基础层完成规定创作(如用圆形拼贴花朵),提高层自主设计组合图形(如用圆与三角形创作卡通形象),并要求标注设计中的数学元素(如“花朵由 6 个等大圆形组成”)。

迁移环节(10 分钟):开展“创意延伸”活动,如从“图形拼贴”拓展到“生活中的图形应用”,引导学生举例说明“家中哪些物品运用了对称图形”,实现知识从课堂到生活的迁移。

(三)资源整合策略:多元化教学资源的开发与利用

1. 开发跨学科教具包

设计融合双学科元素的教具,如“几何创意积木”,学生既可拼搭立体造型,又可计算组合体的表面积;“比例绘图尺”,方便学生在创作中直接应用比例知识。教具包的使用使抽象知识转化为可操作的具象工具。

2. 编制主题学习手册

手册包含三部分内容:知识衔接表、实践步骤图、学生作品案例。手册作为学习向导,帮助学生明确“学什么”“怎么做”,尤其适合自学或小组合作学习。

3. 创设沉浸式学习环境

在教室设置“跨学科作品墙”,展示学生融合数学元素的美术作品(如用条形统计图设计的装饰画);校园走廊布置“图形艺术展”,用瓷砖拼贴几何图案并标注数学特征(如“此图案由 8 个等腰三角形组成”),让环境成为“隐形的跨学科教材”。

(四)评价反馈策略:多元主体参与的双维度评价

1. 设计双学科权重评价量表

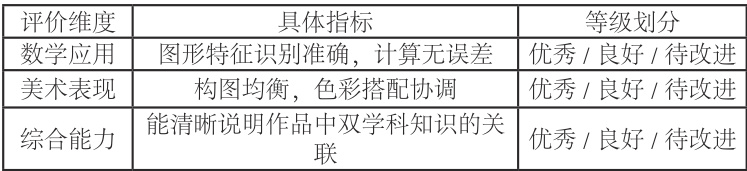

根据主题侧重点调整评价权重:偏数学类主题(如“测量与设计”)中,数学维度(计算准确性、空间认知)占 60% ,美术维度(创意、色彩)占 40% ;偏美术类主题(如“图案创作”)中,美术维度占 60% ,数学维度占 40% 。量表具体指标如下:

2. 结合过程性评价与成果评价

通过课堂观察记录学生的参与度(如是否主动提出测量方案、是否与同伴讨论设计思路);结合作品分析知识应用的深度(如是否用多种图形组合体现空间层次)。评价结果以“成长档案袋”形式保存,包含作品、反思日记及改进建议,全面反映学习过程。

3. 引入多元评价主体

采用“教师评—同伴评—自评”模式:教师侧重双科知识的准确性,同伴侧重创意的启发性,学生自评侧重学习收获。评价后组织“改进研讨会”,引导学生根据反馈优化作品,培养自我反思能力。

三、实践成效与反思

在某小学三年级开展“图形创意设计”跨学科主题教学后,通过对比测试发现:学生数学图形认知的正确率从 70% 提升至 92% ,美术作品中主动融入数学元素的比例从 30% 增至 85% ;问卷调查显示, 88% 的学生认为“数学和美术很有趣,能一起解决问题”。这表明科学的实施策略能有效提升跨学科学习效果。 同时也发现需改进之处:部分教师协作效率有待提高,可通过定期开展跨学科教学研讨强化合作意识;教具资源成本较高,可引导学生利用废旧材料自制(如用纸箱制作立体图形),既降低成本又培养环保意识。

四、结论

小学美术与数学跨学科主题学习的有效实施,需以生活化主题为载体,以教师协同为保障,以多元资源为支撑,以科学评价为导向。通过“主题开发—教学组织—资源整合—评价反馈”的系统策略,能让学生在创作中理解数学逻辑,在计算中感受美术价值,最终实现从“知识割裂”到“综合应用”的转变,为核心素养的培养奠定坚实基础。

参考文献

[1] 钟启泉 . 跨学科学习的理论基础与实践路径 [J]. 教育发展研究 , 2022(1).

[2] 吴正宪 . 小学数学教学中的跨学科整合策略 [M]. 北京师范大学出版社 , 2021.

[3] 尹少淳 . 美术教育中的学科融合:理念与实践 [J]. 中国教育学刊 , 2020(6).

[4] 余文森 . 核心素养导向的课堂教学变革 [M]. 华东师范大学出版社 , 2021.

[5] 王蔷. 小学跨学科学习的实践探索与反思[J]. 课程·教材·教法 , 2022(3).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)