AI 赋能新质生产力:基于双重机器学习的因果推断与计量经济分析

丁子耕

延边大学 吉林 珲春 133300

一、引言

近年来,人工智能技术正以前所未有的速度重塑全球生产力格局。我根据中国信息通信研究院发布的《人工智能发展报告(2024年)》显示:2023 年我国人工智能核心产业规模已达 5124 亿元,同比增长 28.6% ;智能算力规模达到180EFLOPS,占全球总量的 32% 。这一发展态势表明,以 DeepSeek 为代表的本土人工智能创新力量正将成为推动我国生产力持续发展的新动能。

为深入探究人工智能对新质生产力的影响机制,本研究选取2006—2022 年中国内地 30 个省域的面板数据展开实证分析,在实证方法与理论机制层面作出以下边际贡献:其一,鉴于传统计量模型在应对多重共线性与高维变量时易受 “维度诅咒” 困扰,本研究创新性地融合双重机器学习模型与传统计量经济学模型。这一方法能有效攻克内生性偏差与模型误设难题,为相关领域研究构筑起更为严谨的实证分析范式。其二,本研验证了人工智能作用于新质生产力进程中的机制效用。这拓宽了既有文献中关于传导机制的路径维度,提供了理论支撑。

二、文献综述

(一)新质生产力相关研究

自 2023 年习近平总书记提出新质生产力的概念并对新质生产力的定义讲解、解构和概括后,学术界得对新质生产力的内涵认知不断加深的。高帆(2023)[2] 认为需要从结果意义、要素意义、要素组合意义、产业形态意义和保障意义五个维度把握新质生产力的内涵,明晰了新质生产力的“新”。而张林和蒲清平(2023)[3] 则将新质生产力定义为科技创新引领发展的更高质量的新型生产力,体现了新质生产力的最基本内涵在于劳动者、劳动资料、劳动对象和生产力的跃迁式发展。

在新质生产力的测算方法方面,(姜红波等,2025)[4] 的文章采用FDANP 和 TOPSIS 混合方法对 2022 年我国四大区域共 31 个省份的新质生产力发展水平进行评价;而在肖琴梓(2025)[5] 等的文章中,基于原始数据推导了新质生产力灰预测模型的矩阵形式,提出了新质生产力的预测数据优化灰建模方法 (FOGM)。戴翔等(2024)[6] 使用省域面板数据实证研究发现制度型开放可以通过集聚全球高端要素、强化技术创新激励以及优化资源配置等途径促进新质生产力发展,且地区政策执行力在其中起正向调节作用。林春等(2024) 商业银行数字化转型可以通过技术成果市场转化和资本集聚进提升新质生产力发展水平,且这种提升作用在商业银行数字分化维度、人才支撑、数据要素市场化和产学研合作等方面表现出一定的异质性特征。孙献贞等(2024)[8] 与张秀娥等(2024)[9] 分别使用上市公司层面数据研究证实数字普惠金融与数智化转型对新质生产力发展具有积极影响。值得注意的是,近年来随着人工智能的兴起,部分学者开始关注人工智能对新质生产力的影响。

(二)人工智能相关研究

人工智能的兴起以 2016 年 DeepMind 开发的 AlphaGo 战胜人类围棋冠军为标志性事件(邱国栋等 ,2023)[10],其技术演进源于计算能力提升(摩尔定律)、数据爆炸(Big Data)与算法突破(深度学习)的三重驱动(Uzundurukan,2025)[27]。潘珊(2025)[11] 认为人工智能技术可以有效促进产业融合和产业结构转型升级。唐要家(2025)[12] 认为高技能劳动者与 AI 协同度提高,使得全要素生产率增长。值得关注的是张夏恒,马妍分析了生成人工智能技术赋能新质生产力的价值意蕴、运行机理与实现路径,但未对其进行计量分析。

(三)文献述评

在方法论层面,现有实证研究面临严峻的技术局限性。(Neufeld,2025)[28] 的研究表明,传统OLS 方法在处理高维控制变量时会出现”维度诅咒”(curse of dimensionality)问题,当控制变量维度超过样本量临界阈值时,会导致参数估计出现系统性偏差。然而,现有关于人工智能对新质生产力影响的实证研究仍然普遍采用传统 OLS 方法,特别是在人工智能影响研究中,往往需要控制大量协变量以消除混杂因素影响,这使得维度诅咒问题变得尤为突出。

在理论层面,既有研究(如何元浪等,2025)虽尝试构建人工智能影响新质生产力的理论框架,但其提出的”创新能力”、”能源效率”和”数字化水平”三条传导路径与新质生产力的核心维度(科技生产力、绿色生产力和数字生产力)在理论内涵上高度同构,本质上形成了概念循环论证,未能真正揭示人工智能影响新质生产力的内在作用机制。更为关键的是,本研究通过深度文献挖掘发现“产业结构升级”、“劳动力配置效率”和“政府政策适配度”这三个关键机制变量在理论逻辑上具有更强的解释力,但现有研究却普遍忽视了这些重要传导路径。

基于上述分析,本研究认为当前学术研究存在两个亟待突破的重要空白:一是缺乏有效的方法论工具来解决高维控制变量带来的估计偏误问题,二是人工智能影响新质生产力的真实作用机制尚未得到充分揭示。本研究将采用前沿研究方法,系统性地解决这两个关键性缺口。

三、理论分析与研究假设

(一)人工智能与新质生产力

新质生产力的核心标志是全要素生产率的显著提升 ( 黄群慧、盛方富,2024)[15],而人工智能作为新型劳动工具为新质生产力提供载体。在第四轮科技革命加速演进的时代背景下,人工智能凭借其创新性与渗透性将引领传统生产模式发生深刻变革(Gu,2024)[29]。因此,我们推测人工智能发展水平对新质生产力存在显著正向影响,提出:

假设H1:人工智能发展水平对新质生产力具有显著正向影响

(二)产业结构升级在人工智能与新质生产力之间的作用机制

产业结构升级是人工智能赋能新质生产力的关键传导路径。相比资本密集型产业,人工智能资本的投入使用对劳动密集型产业有更为明显的影响(夏晓华等 ,2024)[13],人工智能通过增强企业的感知、捕捉与重构能力,加速传统产业技术替代与新兴产业技术创造(Nimfa等 ,2024)[30]。因此,我们推测产业结构升级在人工智能与新质生产力关系中发挥中介作用,提出:

假设 H2:产业结构升级在人工智能与新质生产力关系中发挥中介作用

(三)人工智能通过劳动生产率效益对新质生产力的影响

人工智能在推动新质生产力发展进程中,人工智能的融入显著提升了劳动力效益。人工智能技术在企业中的应用,使企业增加对非常规高技能劳动力的需求(姚加权,2024)[14]。人工智能驱动的产业变革带动了劳动力在不同产业间的高效流动,优化了劳动力资源的宏观配置(Li,2025)[31]。由此提出假设:

假设 H3:生产力效率在人工智能对新质生产力的影响中发挥调节作用。

四、模型设定与数据说明

(一)模型设定

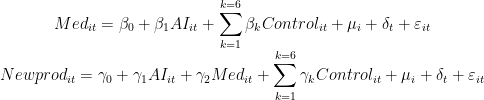

本文旨在探究人工智能对新质生产力的影响机制。为此本文参考了何元浪等学者的研究方法,首先构建基准回归模型(双重固定效应模型)以检验人工智能是否对新质生产力具有直接影响,已验证上文的假设 1:

其中 Newprodit 表示 地区第 年的新质生产力综合发展水平。 AIiℓ 表示 i 地区第 χt 年人工智能的发展水平。  为 6 个控制变量; αk 为控制变量系数; μi 和 δt 分别为个体固定效应和时间固定效应, εit 为随机干扰项。

为 6 个控制变量; αk 为控制变量系数; μi 和 δt 分别为个体固定效应和时间固定效应, εit 为随机干扰项。

其次为考察人工智能对新质生产力的间接影响中是否包含中介效应机制,即假设 2 和假设 3,本文借鉴(孙早,2025)[16] 等学者的研究方法,采用传统的“三步法”的思路构建如下中介效应模型:

其中 Medit 为中介变量,具体包括 (劳动力配置效率)和(产业结构升级)。公式(2)主要检验人工智能 ( AIit ) 对中介变量 ( Medit ) 的影响。

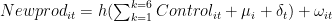

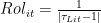

为了进一步验证人工智能对新质生产力影响结果的稳健性,本文构建了双重机器学习模型以进行稳健性检验。具体双重机器学习模型构建如下:

公式 (5)

公式 (6)

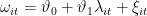

如公式 5 和公式 6 所示:本文选取控制变量 ,控制变量的二次项,个体固定效应 μi 以及时间固定效应 作为模型的协变量。同时应用随机森林模型,拟合人工智能( AIit )和新质生产力( )对协变量的条件期望。 λit 和  分别表示新质生产力和人工智能在去除协变量影响后的残差。最后公式7 对二者的残差进行线性回归,得到人工智能对新质生产力影响的净效应。其中

分别表示新质生产力和人工智能在去除协变量影响后的残差。最后公式7 对二者的残差进行线性回归,得到人工智能对新质生产力影响的净效应。其中  表示目标因果效应系数,反映人工智能对新质生产力的边际影响,若

表示目标因果效应系数,反映人工智能对新质生产力的边际影响,若  显著则代表人工智能对新质生产力影响结果是稳健的。

显著则代表人工智能对新质生产力影响结果是稳健的。

(二)指标说明与变量测度

1. 被解释变量,本文的被解释变量是 ( ) 新质生产力发展水平。为精准测算我国新质生产力的综合发展水平,本文借鉴王珏(2023)[18]、丁仕潮等(2024)[19] 的研究成果,构建了一个涵盖6 个一级指标、13 个二级指标和19 个三级指标的综合指标体系(见表1)。

表1 新质生产力发展水平测度指标体系

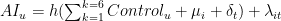

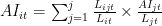

2. 核心解释变量,本文的核心解释变量是 AIit (人工智能发展水平)。本文参考学者何元浪的研究成果。使用机器人安装密度作为人工智能发展水平的测度指标。具体计算公式如下:

公式 (7)

其中, Lijt 为 地区 行业 年就业人数, Lit 为 i 地区 年就业人数,AIjt 为 j 行业 t 年工业机器人存量, Lit 为 j 行业 年全国就业人数。

3. 中介变量,本文选取 ISUit 产业结构优化、 Rolit 劳动力资源错配指数作为中介变量。具体而言: ISUit (产业结构优化)借鉴潘珊等学者的研究,采用第三产业产值与第二产业产值之比来度量产业结构优化程度。

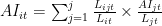

关于 Rolit (劳动力资源高效配置指数),本文参考余雨辰等学者的研究,通过要素价格扭曲程度反映劳动力在地区间的配置是否合理。具体见算方法如下:

首先根据经典的柯布道格拉斯函数,利用双重固定效应模型估算出劳动力的边际产出:

其中 Yit 表示 地区第 χt 年的国内生产总值; Kit 表示 i 地区第 t 年的资本存量,即固定资产投资; Lit 表示 i 地区第 t 年的劳动力数量; μi 和分别为个体固定效应和时间固定效应, εit 为随机干扰项。而公式中的

回归系数 β2 即为 地区的劳动力产出弹性 βLi 。

通过 βLi (劳动力产出弹性)可以进一步计算出劳动力价格的相对扭曲系数,具体计算方式如下:

其中 τLit 表示 i 地区第 t 年的劳动力价格的相对扭曲系数, Li 表示 地区第 年的劳动力就业人数, 为全国总劳动力投入, sit 为 i 地区第 年占全国总 GDP 的比重。 βLi 为  地区的劳动力产出弹性, βL 为全国平均劳动力产出弹性。具体而言当 τLit=1 时,劳动力配置最优; τLit>1 时,劳动力配置过度; τLit<1 时,劳动力配置不足。

地区的劳动力产出弹性, βL 为全国平均劳动力产出弹性。具体而言当 τLit=1 时,劳动力配置最优; τLit>1 时,劳动力配置过度; τLit<1 时,劳动力配置不足。

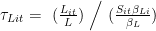

最后通过 τLit (劳动力价格的相对扭曲系数)可以计算出劳动力资源高效配置指数。具体计算方式如下:

其中 Rolit 表示 i 地区第 年的劳动力资源高效配置指数。具体而言当劳动力配置最优时即 τLit=1 , Rol# 趋于无穷大,表示劳动力资源无错配;当劳动力配置过度或不足时,即 ( ), 或 。因此无论劳动力配置是过度或是不足, Rolit 越趋于 0 则表示劳动力资源错配。

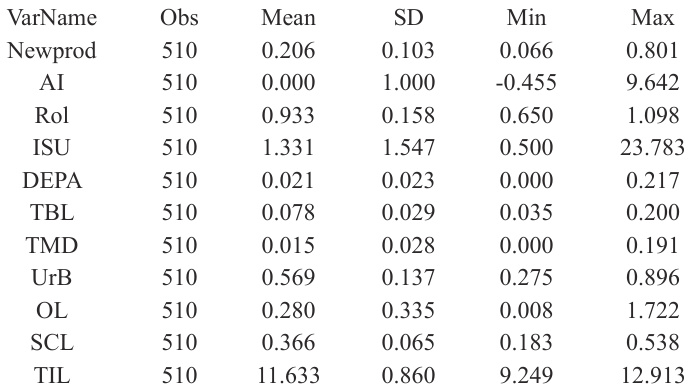

5. 控制变量,为消除因遗漏变量带来的估计偏误,本文参考了(王洁洁,2024)[23](詹新宇,2024)[24](赵新宇,2023)[25] 选取 (税负水平), (技术市场发展水平), (城市化水平), (对外开放程度), SCL (社会消费水平), (交通基础设施水平)等变量作为控制变量。具体各变量的描述性统计详见表2。

表2 描述性统计

五、结果与检验

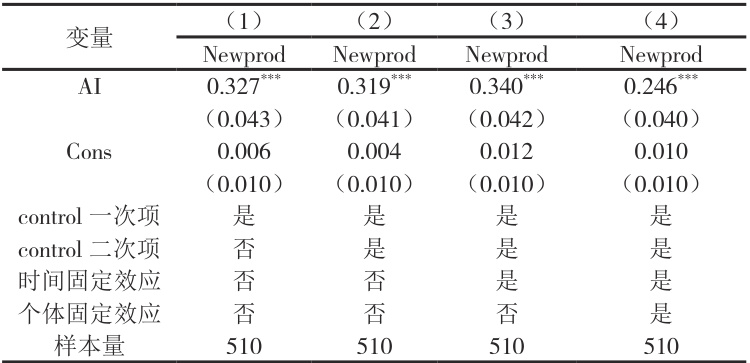

(一)基准回归结果

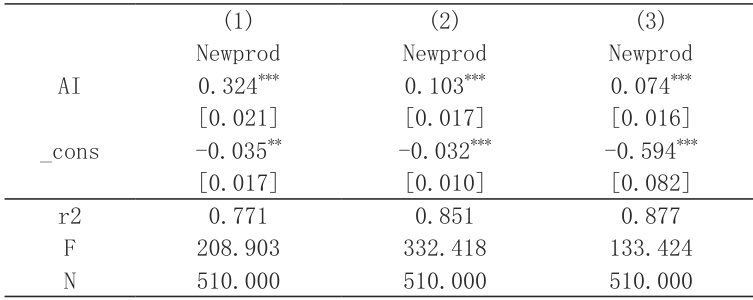

为探讨假设 1,即人工智能的发展水平是否直接影响了新质生产力的提升。本文基于上文构建的模型对数据进行基准回归,具体如表 3 所示。

表3 基准回归结果

Standard errors in brackets *p<0.1,**p<0.05,***p<0.01

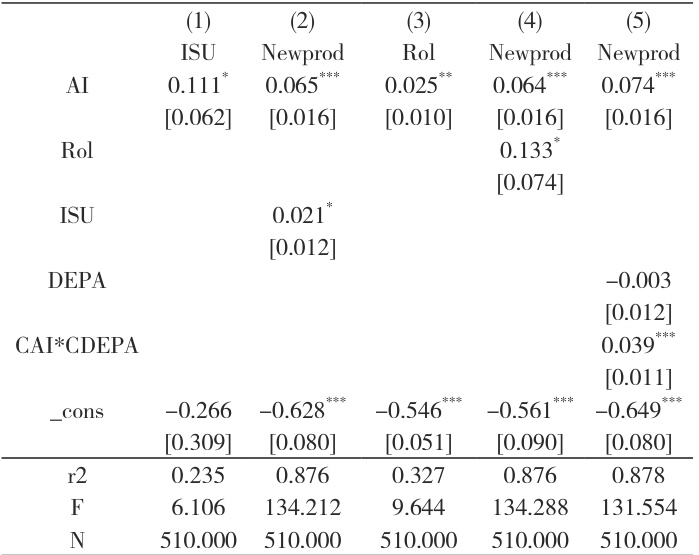

(二)机制检验

为探讨假设 2,3,4,即人工智能的发展水平是否间接影响了新质生产力的提升。本文基于上文构建的中介效应模型和调节效应模型对数据进行分析,具体结果如表4 所示:

表4 机制检验

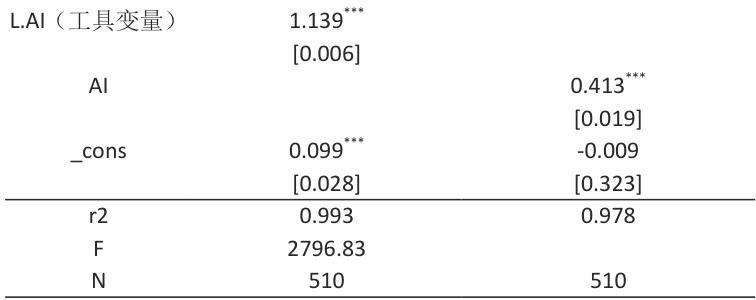

(三)稳健性检验

为验证上述结论是否具有稳健性,本文首先通过工具变量法来分析新质生产力发展水平与人工智能发展水平是否有互为因果的内生性问题。同时再根据上文的双重机器学习模型进行稳健性检验,来解决模型的“鲁棒性”问题。工具变量法具体结果如表5 所示:

表5 内生性检验

双重机器学习模型的稳健性检验:为解决人工智能对新质生产力影响过程传统计量模型的“维度诅咒”问题,本文使用上文使用的双重机器学习模型进行稳健性检验。本文选取上文的控制变量以及控制变量的二次项,加入个体固定效应以及时间固定效。应用随机森林模型,拟合人工智能和新质生产力对协变量的条件期望。并对二者的残差进行回归,具体结果如表6 所示:

表6 稳健性检验

六、结论

通过基准回归与机制检验,研究结果表明,人工智能发展水平对新质生产力综合发展水平具有显著的正面推动作用。通过中介效应检验,发现产业结构优化和劳动力配置效率在人工智能推动新质生产力发展中起到了重要的中介作用。同时,政府对人工智能领域的关注度及其政策的适配度在人工智能对新质生产力影响的过程中起到了重要的调节作用。此外,本文通过双重机器学习模型进行的稳健性检验,进一步确认了研究结果的可靠性和有效性。

参考文献

[1] 周文 , 许凌云 . 论新质生产力 : 内涵特征与重要着力点 [J].改革 ,2023,(10):1-13.

[2] 高帆 .“新质生产力”的提出逻辑 、 多维内涵及时代意义 [J].政治经济学评论 ,2023,14(06):127-145.

[3] 张林 , 蒲清平 . 新质生产力的内涵特征 、 理论创新与价值意蕴[J]. 重庆大学学报 ( 社会科学版 ),2023,29(06):137-148.

[4] 姜红波 , 曾家明 , 傅馨 . 基于 FDANP-TOPSIS 混合方法的我国区域新质生产力发展水平评价研究 [J/OL]. 中北大学学报 ( 社会科学版 ),1-13[2025-04-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/14.1329.C.20250225.0931.008.html.

[5] 肖琴梓 , 高明运 , 陈林 , 等 . 面向新质生产力水平测度的预测信息优化灰建模方法 [J/OL]. 数学的实践与认识 ,1-12[2025-04-12].https://doi.org/10.20266/j.math.24-1185.

[6] 戴翔 , 刘长鹏 , 成鹏东 . 制度型开放赋能新质生产力发展 : 理论与实证 [J]. 财贸研究 ,2024,35(05):1-15+76.

[7] 林春 , 葛辛荻 , 孙英杰 . 商业银行数字化转型与新质生产力提升 [J/OL]. 财经理论与实践 :1-8[2024-06-17].

[8] 孙献贞 , 李言 , 高雨晨 . 数字普惠金融发展与企业新质生产力[J/OL]. 兰州学刊 :1-13[2024-06-17].

[9] 张秀娥 , 王卫 , 于泳波 . 数智化转型对企业新质生产力的影响研究 [J/OL]. 科学学研究 :1-19[2024-06-17].

[10] 邱国栋, 任博. 机器学习与行动者能力: 技术可供性视角——以谷歌 AlphaGo 为案例 [J]. 科技进步与对策 ,2023,40(14):1-11.

[11] 潘珊 , 李剑培 , 顾乃华 . 人工智能 、 产业融合与产业结构转型升级 [J]. 中国工业经济 ,2025,(02):23-41.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2025.02.002.

[12] 唐要家 , 王蜡 , 唐春晖 . 人工智能如何提升企业全要素生产率—— 基于技术创新和技术应用视角 [J]. 财经问题研究 ,2025,(01):87-100.DOI:10.19654/j.cnki.cjwtyj.2025.01.007.

[13] 夏晓华 , 陈哲昂 , 巫佳潞 . 人工智能供给约束 、 技术异质性与国际比较优势 [J]. 中国工业经济 ,2024,(09):5-23.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2024.09.001.

[14] 姚 加 权 , 张 锟 澎 , 郭 李 鹏 , 等 . 人 工 智 能 如 何 提 升企业生产效率 ?—— 基于劳动力技能结构调整的视角 [J]. 管理 世 界 ,2024,40(02):101-116+133+117-122.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2024.0018.

[15] 黄群慧 . 新质生产力与新型工业化 [J]. 中国社会科学 ,2024,(06):19-26.

[16] 孙早 , 宗睿 . 工业智能化 、 劳动力技能结构与行业收入差 距 [J]. 中 国 工 业 经 济 ,2025,(01):62-80.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2025.01.004.

[17] 王丹 , 张丁 .ESG 表现 、 制造业高质量发展与数字化转型 [J]. 统 计 与 决 策 ,2023,39(19):172-176.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2023.19.032.

[18] 王珏 . 新质生产力 : 一个理论框架与指标体系 [J]. 西北大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2024,54(01):35-44.

[19] 丁仕潮 , 魏引娣 , 张飞扬 . 中国新质生产力 : 发展水平与动态演进特征 [J]. 统计与决策 ,2024,40(10):5-11.

[20] 任宇新 , 吴艳 , 伍喆 . 金融集聚 、 产学研合作与新质生产力 [J]. 财经理论与实践 ,2024,45(03):27-34.DOI:10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2024.03.004.

[21] 陶长琪 , 丁煜 . 数字经济政策如何影响制造业企业创

新 —— 基 于 适 宜 性 供 给 的 视 角 [J]. 当 代 财 经 ,2022,(03):16-27.

DOI:10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.2022.03.001.

[22] 叶德珠 , 黄允爵 , 曾繁清 , 等 . 适宜性金融结构与产业结构 升 级 [J]. 产 经 评 论 ,2019,10(05):76-93.DOI:10.14007/j.cnki.cjpl.2019.05.006.

[23] 王洁洁 , 马晓君 , 范祎洁 . 数字经济与科技创新的协同效应对经济高质量发展的影响研究 [J]. 统计与信息论坛 ,2024,39(04):46-62.

[24] 詹新宇 , 张艺龄 , 靳取 . 数字的代价 : 数字化转型与企业税负 [J]. 经济学动态 ,2024,(06):97-113.

[25] 赵新宇, 万孟泽. 数字经济、新型城镇化与空间溢出效应[J].山 东 社 会 科 学 ,2023,(11):145-153.DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2023.11.023.

[26] 万孟泽 , 赵新宇 , 郑国强 . 市场一体化驱动数字经济的机制研究 [J]. 求是学刊 ,2023,50(06):64-78.DOI:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2023.06.007.

[27]Uzundurukan A ,Nelson M ,Teske C , et al.Meta-analysis and review of in silico methods in drug discovery – part 1: technological evolution and trends from big data to chemical space[J].The Pharmacogenomics Journal,2025,25(3):8-8.

[28]Neufeld A ,Nguyen A T ,Wu S .Deep ReLU neural networks overcome the curse of dimensionality when approximating semilinear partial integro-differential equations[J].Analysis and Applications,2025,(prepublish):

[29]Gu C ,Jia S ,Lai J , et al.Exploring Consumer Acceptance of AI-Generated Advertisements: From the P e r s p e c t i v e s o f P e r c e i v e d E e r i n e s s a n d P e r c e i v e d Intelligence[J].Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research,2024,19(3):2218-2218.

[30]Nimfa T D ,Latiff A S A,Wahab A S.Upper echelon theory versus dynamic capabilities theory for current sustainability entrepreneurs[J].World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development,2024,20(6):755-787.

[31]Li X ,Tang H ,Chen Z .Artificial Intelligence and the New Quality Productive Forces of Enterprises: Digital Intelligence Empowerment Paths and Spatial Spillover Effects[J].Systems,2025,13(2):105-105.

作者简介:丁子耕(2000-11-)男,汉族,吉林省长春市,延边大学在读硕士研究生,研究方向:中国少数民族经济

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)