新时代下的智慧法院

杜赛飞 翟一杰 岳鑫宇

河北经贸大学,河北省石家庄市,050061

引言

在现代社会,经济与科技飞速发展,与此同时,社会成员间的利益纠纷日益增多,进而出现了案多人少的局面。传统人工司法诉讼压力不断增大,效率也随之降低。并且,法律条文纷繁复杂,法律从业者面临着巨大的知识更新压力,这使得法律适用错误率有所增加,基层群众的维权也因此受到限制。在此背景下,人工智能司法应用应运而生,我国相关项目数量加速增长,在辅助办案环节成效显著,但大多项目不参与关键决策。从数据运算不精确、群众接受度低,再到可能侵犯当事人隐私等,这些问题相互交织,影响了人工智能在司法实践中的应用效果。本文将针对这些问题展开研究,并提出相应的解决方案。

一、人工智能在诉讼程序中应用的背景及现状

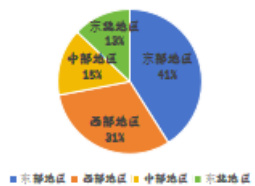

截止 2023 年,人工智能司法应用数量在全国已有 267 个,相较于上一年度增加了 30.2% ,并且遍及整个中国东部地区应用数量较多占41% ,西部地区其次占 31% ,中部地区和东北地区相对较少,分别占15% 和 13%[1]

全国人工智能动应增数登地块占比分

这个数据直观地表现出,人工智能在司法领域的发展呈现出加速发展态势。当前,存在的人工智能司法在诉讼领域中的运用主要侧重于辅助司法操作,而非作为司法主体作出最终的决策。例如,2016 年在北京法院上线的“睿法官”智能研判系统。在庭前准备阶段以及在二审案件中“睿法官”会对案情进行进一步提取, 根据法官进一步认定的内容,向其推送更为精准的相似案例、裁判尺度、等服务 , 最终帮助法官完成裁判文书撰写[2]。此外,2018 年在上海法院上线的AI 助理“206”。“206”在审判过程中可以根据人员发出的指令自动抓取相关证据,排查证据瑕疵,并调取出有关的证据。[3]

人工智能在诉讼领域中的应用在西方多个国家也有体现。二十世纪七十年代美国的布坎南就首次将目光触及法律和人工智能交叉领域病发表了相关论文,并且在二十世纪七八十年代,率先研发出法律检索系统和法律判决辅助系统。法国对司法智能集中体现为“预测正义”,包含了数据和算法两个维度。[4]

二、人工智能在诉讼程序中应用存在的问题

随着人工智能在司法诉讼过程中的应用发展,其问题日益显露,本研究集中在以下问题:

(一)人工智能在运算时对数据可行性分析得出的数据不够精确。目前人工智能的算法程序设计有隐秘性和低效的问题。群众对人工智能的认知有限,不了解其内部的运算过程,这会导致有暗箱操作的可能性,进而发生违反法律规定的行为。同时人工智能在对数据进行运算时偏差,算法错误是难以避免的,会扰乱对事实的认定,从而不能有效地审查证据内容,为影响司法效率埋下了隐患。

(二)人工智能在目前的阶段群众接受度较低,存在争议和质疑。这是因为其专业性质强,普通民众根本不了解人工智能在司法领域的好处。比起冰冷的机器,他们更愿意相信有温情的法官去表达自己的诉求,而不是向人工智能输出自己的信息。而对于法律工作者来说,人工智能的应用会给他们的职业带来挑战,无疑会给部分法律工作者带来职业前景上的担忧。

(三)人工智能在进行案情分析时需要提取可能涉及当事人隐私的信息。人工智能技术得以实现的重要基础是数据,在司法数据库当中个人信息内容十分广泛。我国实行司法公开和司法资源共享,因此数据安全存在着风险。对于公民来说,这种数据化的信息是难以掌握的。公民无法及时全面得知自己的信息动向,而这些隐私一旦泄露便会造成他们利益的损害。对于司法权威来说也存在一定风险,甚至会波及到司法责任承担的问题。

人工智能在司法实践中存在的这些问题,不是割裂的而是相互联系的。因此,我们要从整体的角度去思考人工智能运用在司法实践中所呈现出的问题。

三、解决方法

针对问题,我们提出如下解决设想:

(一)人工智能在运算时对证据可行性分析得出的数据不够精确。

为了提高人工智能在证据可行性分析中的精确度,可以采用智能识别技术,如人脸识别、指纹识别等,来对证据进行准确筛选。同时,可以将证据转化为数据。例如利用科学算法(如贝叶斯决策)累积求和,获得对案件事实的整体评价值,以此来提高证据分析的科学性和高效性。

(二)人工智能因过于理性的判断而忽略人文关怀和社会道德。

强调人工智能的人文关怀,即在设计算法之初就必须意识到它们是由人类组成的更大系统的一部分,做到如何兼顾个人与社会利益等。为此,在研究人工智能赋能法院审判时,需要做到人机交互生态和转换知识生产方式人工智能不仅是关乎自然科学,也与人文科学息息相关,将人工智能的生产模式与人类思考问题的反馈紧密结合在一起,让人工智能展现出更多的“人类特质”,比如可以自主学习、对环境变化作出灵活反应。此外,坚持人工智能辅助性原则,由法官做出最终裁判。

(三)人工智能在目前的阶段群众接受度较低,存在诸多争议和质疑。

公众参与利用人工智能,体会到人工智能带来的便利性,更有利于群众接受。同时,也可以通过个性化服务,通过对于诉讼参与人的个性化服务方案,让他们知道,诉讼解决的方案是为他们量身制作的,有助于提升他们对人工智能参与进来审判的认同感。同时,通过国家教育和社会宣传提高公众对 AI 技术的认知,不仅如此,还能够更好地促进社会对AI 发展的讨论和监督。

(四)人工智能在进行案情分析提取可能涉及到当事人隐私的信息。

习近平同志强调,需要重视对人工智能发展中可能出现的风险进行评估和预防,以保护民众福祉和国家的安全,确保人工智能技术的安全性、稳定性和可管理性。要正确利用人工智能赋能法律实践,为此国家需要加强对公民隐私信息保护的相关立法与普法宣传。其次,为了保护隐私,需要完善人工智能技术保护相关技术。此外,还应强化个人数据控制,即人工智能在处理个人隐私信息的时候,必须得到隐私主体的知情和同意。

结论

在现代社会,人工智能在各个领域的应用与融合已成为不可逆转的发展趋势,只有顺应这一时代潮流,社会才能向前发展。我们要认清人工智能在诉讼程序应用中的现实状况,破除其在该程序中发展的困境,加速推动人工智能与诉讼程序的良性结合,使法律基层工作实现智能化,提升案件解决效率,减轻法律工作者负担,同时保障各现实主体在诉讼中的绝对地位,努力打造更科学、智能、高效的法律体系,推动诉讼程序朝着更智能化、现代化的方向发展。

参考文献:

[1] 《世界人工智能法治蓝皮书(2024)》

[2]《 “睿法官”辅助审案还远吗 ?》,人民日报, 2017 年01月 04 日 19 版

[3] 王心馨 . ⟨⟨A|+ 司法:代号“206”,AI 法官助理已在上海全面应用》澎湃新闻 ∙ 科学湃,2019 年8 月27 日

[4] 刘一.《论人工智能司法裁判的风险及规制》. 河北经贸大学,2024 年 5 月第一

作者简介:杜赛飞(2006.03-),女,土家族,湖南省张家界市人,本科在读。第二

作者简介:翟一杰(2005.10-),女,汉族,河北省邯郸市,本科在读。第三

作者简介:岳鑫宇(2005.06-),女,汉族,河北省邯郸市,本科在读。

课题:河北经贸大学校级大学生创新创业训练计划项目资助(202411832114): 新时代下的智慧法院——关于人工智能在诉讼程序中的应用

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)