基于新课程新高考下的数学文化与数学史的教学案例研究

姜南

深圳市罗湖外语学校高中部 158000

一、引言

新课程改革与高考评价体系强调“学科育人”,要求数学教学不仅传授知识,还需渗透文化内涵,引导学生感悟数学的科学价值与人文价值。斐波那契数列作为数学史上的经典内容,兼具自然规律、艺术美学与跨学科应用特性,是融合数学文化与学科教学的理想载体。本文以该数列为例,探讨如何通过教学案例设计实现知识传授与文化浸润的双重目标。

二、斐波那契数列的历史溯源与文化价值

1. 历史背景

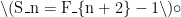

斐波那契数列由 13 世纪意大利数学家斐波那契在《算盘书》中 提出,最初用于描述兔子繁殖问题。其递推关系(\(F_n = F_{n-1} + F_ {n-2}\))与黄金分割比(\(\phi \approx 1.618\))的深刻关联,使其成为数 学史中连接古典与现代的桥梁。

2. 文化意蕴

自然之美:数列在植物叶序、鹦鹉螺壳螺旋等自然现象中普遍存在。

艺术之韵:黄金分割比例在达芬奇《蒙娜丽莎》、古希腊帕特农神庙等艺术建筑中广泛应用。

科学之用:现代计算机科学、金融模型等领域均可见其身影。

三、教学案例设计——以斐波那契数列为例

案例1:数列特性探究与数学思维培养

问题情境:

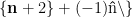

已知数列前几项为 1, 1, 2, 3, 5, 8…,计算前 n 项和  ,观察规律并证明。

,观察规律并证明。

教学过程:

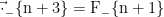

1. 发 现 规 律: 学 生 通 过 计 算  , \(S_2=2\),

, \(S_2=2\),  ,

, ,发现

,发现

2. 归纳证明:引导学生用数学归纳法验证猜想,深化递推思想。

文化渗透:对比古印度数学家关于类似数列的研究,体现数学发展的多元性。

案例2:几何模型构建与跨学科整合

问题情境:

“图中大矩形的面积是多少?”(由斐波那契数构造的矩形,边长依次为 5, 8, 13…)

探究活动:

1. 几何直观:用斐波那契数拼砌矩形,发现面积计算矛盾(如 \(5\times 8+8 \times 13=F-n \times  ),引出“几何幻象”问题。

),引出“几何幻象”问题。

2. 代数关联:推导面积公式 \(F_n \times  \times F_

\times F_ ,揭示数列的隐藏规律。

,揭示数列的隐藏规律。

跨学科拓展:结合黄金分割比,分析名画构图中的美学原理。

案例3:数学史融入与价值观塑造

活动设计:

1. 历史角色扮演:学生分组扮演斐波那契、古希腊数学家等,辩论数列的起源与应用。

2. 文化对比:探讨中国古代“兔子问题”与斐波那契数列的异同,增强文化自信。

四、教学成效与高考衔接

1. 核心素养提升:通过问题探究,学生强化逻辑推理、数学建模及数据分析能力。

2. 高考链接:以2022 年新高考数学卷中“递推数列应用题”为例,展示斐波那契数列类题目的解题策略。

3. 评价反馈:学生通过撰写数学文化小论文,体现对学科价值的深度思考。

五、结语

斐波那契数列的教学案例表明,数学文化与数学史的融入能够激发学习兴趣,促进知识的意义建构。在新课程新高考背景下,教师应挖掘学科经典内容的文化内涵,设计“有温度”的数学课堂,实现从“解题”到“育人”的升华。

参考文献

1. 普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订). 人民教育出版社.

2. 斐波那契. 算盘书. 商务印书馆.

3. 张奠宙. 数学文化教程. 高等教育出版社.

作者简介:姜南 1993.8.5 女 广东省深圳市 汉族 硕士 高中数学教师 研究方向: 数学应用

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)