高职院校产教融合项目内涵建设与评价机制研究

廖世陶

四川文轩职业学院 四川成都 611330

一、高职院校产教融合项目内涵建设的核心要素

产教融合项目的内涵建设需突破 “形式化合作” 局限,以 “育人实效” 为核心,涵盖三大关键要素:

(一)目标协同要素

需实现 “三方目标统一”:学校层面,通过项目提升专业建设水平与人才培养针对性;企业层面,依托项目获取适配技术人才、解决生产技术难题;区域层面,助力产业转型升级与经济高质量发展。

(二)资源整合要素

包含硬件与软件资源的深度融合:硬件方面,校企共建生产性实训基地,引入企业真实生产设备与工艺流程,如某高职智能制造项目基地,企业投入 300 余万元设备,实现 “教学即生产、实训即岗位”;软件方面,联合开发课程资源(如活页式教材、虚拟仿真实训项目),组建 “双师型” 教学团队,企业技术骨干与学校教师共同承担教学任务,年均开展联合教研 20 余次。

(三)过程管理要素

强调校企共同参与项目全流程管控:从人才培养方案制定(企业参与课程设置与标准制定)、教学实施(企业承担 30% 以上实践课程教学),到实训考核(采用企业岗位评价标准),形成 “招生 - 培养 -就业” 闭环管理。某高职 “电子商务” 项目中,企业全程参与学生店铺运营实训考核,学生毕业即可直接胜任企业运营岗位,岗位适配率达92% 。

二、高职院校产教融合项目建设与评价的现存问题

(一)内涵建设存在的短板

1. 目标定位模糊:部分项目仅聚焦短期实习合作,未结合学校专业规划与企业长期发展需求,导致项目可持续性不足,近 30% 的项目合作周期不足 2 年。

2. 资源整合碎片化:企业资源投入多为零散设备捐赠或临时师资支持,未形成系统的资源共享机制,实训内容滞后于产业技术更新,如某高职 “工业机器人” 项目,实训设备更新周期比企业慢 3 年。

3. 过程协同薄弱:企业参与教学多停留在 “讲座式” 指导,未深度介入课程开发与质量管控,学校单方面主导教学过程,导致 “教学与生产脱节”。

(二)评价机制存在的局限

1. 评价主体单一:以学校自评为主,企业、行业协会及第三方机构参与度低,仅 15% 的项目引入企业评价,评价结果客观性不足。

2. 指标体系片面:侧重 “投入指标”(如资金、设备数量)与 “短期成效指标”(如就业率),忽视 “过程指标”(如校企协同频率)与 “长期成效指标”(如毕业生岗位留存率),难以全面反映项目质量。

3. 反馈机制缺失:评价结果未有效用于项目优化, 80% 的项目未建立评价 - 改进闭环,导致问题反复出现,项目质量停滞不前。

三、高职院校产教融合项目内涵建设优化路径

(一)锚定 “三维目标”,强化协同定位

项目启动前,校企联合开展区域产业调研,明确 “育人 - 兴业 -服务” 三维目标:育人目标需对接企业岗位标准,如某高职 “护理”项目,结合医院护理岗位需求,增设 “老年护理”“社区护理” 课程模块;兴业目标需聚焦企业技术需求,为企业提供技术研发与员工培训服务,湖南某高职 “食品检测” 项目年均为企业开展检测技术培训 100 余人次;服务目标需契合区域产业规划,如面向乡村振兴的 “现代农业技术”项目,助力地方特色农产品深加工。

(二)构建 “三位一体” 资源整合模式

推动 “基地 - 师资 - 课程” 资源系统融合:基地建设方面,采用“企业主导运营、学校参与教学” 模式,确保基地设备与企业同步更新;师资建设方面,实施 “校企互聘” 机制,学校教师每年到企业实践不

少于 2 个月,企业骨干纳入学校兼职教师库,享受课时津贴与培训支持;课程建设方面,成立校企课程开发委员会,每半年更新一次课程内容,确保教学资源与产业技术同步。

四、高职院校产教融合项目评价机制构建

(一)确立多元评价主体

构建 “学校 + 企业 + 行业 + 第三方” 评价体系:学校负责教学过程质量评价(如课程完成度、学生理论成绩);企业负责岗位适配度与项目服务效益评价(如毕业生岗位胜任力、企业问题解决率);行业协会提供产业适配性评估(如项目与区域产业匹配度);第三方机构开展独立成效审计(如项目投入产出比),确保评价全面客观。

(二)设计多维评价指标

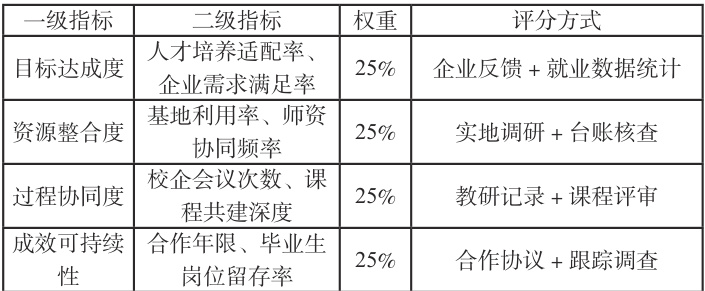

围绕 “目标达成度、资源整合度、过程协同度、成效可持续性”设置 12 项核心指标(见表 1),采用量化与质性结合的方式评分,满分 100 分,80 分以上为优秀项目。

(三)完善闭环反馈流程

建立 “评价 - 反馈 - 改进 - 再评价” 闭环机制:每年开展一次项目评价,形成包含问题清单与改进建议的报告;校企联合制定改进方案,如针对 “资源整合不足” 问题,增设企业资源投入考核条款;次年评价时重点核查改进成效,推动项目持续优化。某高职通过该机制,将项目优秀率从 30% 提升至 65% 。

五、结论

高职院校产教融合项目的内涵建设需以目标协同为引领、资源整合为基础、过程管理为保障,而科学的评价机制是项目质量提升的关键。未来,需进一步强化政府政策支持(如加大企业参与补贴、建立区域产教融合平台),推动校企从 “松散合作” 向 “深度协同” 转变,让产教融合项目真正成为连接教育与产业的桥梁,为职业教育高质量发展与产业转型升级注入动力。

参考文献

[1] 国务院。国家职业教育改革实施方案 [Z]. 2019.

[2] 赵鹏飞。职业教育产教融合项目建设的困境与突破 [J]. 中国职业技术教育,2021 (18): 45-49.

[3] 刘艳。高职院校产教融合项目评价体系构建研究 [J]. 职业技术教育,2022, 43 (21): 56-60.

[4] 王健。产教融合背景下高职项目内涵建设的实践路径 [J].教育与职业,2023 (5): 78-82.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)