乡村振兴背景下师范院校研究生思政育人探新

李晓雪 周欣然 石凯迪

北京师范大学

我国乡村从脱贫向全面振兴转变过程中,教育发挥着基础性和先导性作用,它是乡村文化传承的重要载体[i]和阻断贫困代际传递的重要途径,而振兴乡村教育也是建设高质量教育体系的必然要求。脱贫攻坚师范生实习支教工作直接支援了乡村教育振兴,改善着乡村教育资源不平衡不充分的发展现状,为乡村振兴提供智力支持,成为一条具有中国特色的扶贫扶智之路。2022 年,教育部等八部门印发《新时代基础教育强师计划》,提出高质量教师是高质量教育发展的中坚力量,要加强一流师范大学群和一流教师教育学科群建设[ii]。《教育部等四部门关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等系列政策文件在对乡村教师提供保障和支持的同时,也对师范生培养提出了更高的要求。故而,巩固拓展脱贫攻坚成果,与乡村教育振兴有效衔接,师范类研究生实践育人体系建设面临新的思考与挑战。

一、师范院校研究生实践育人的时代诉求

根据《新时代基础教育强师计划》的要求,师范大学和师范院校除了要积极参与针对中西部欠发达地区的优秀教师定向培养计划进行人才输送外,还需要在人才培养和科学研究上下功夫。在人才培养方面,师范大学和院校需“ 推动本科和教育硕士研究生阶段整体设计、分段考核、连续培养的一体化卓越中学教师培养模式改革,推进高素质复合型硕士层次高中教师培养试点” 。而在科学研究方面,国家“ 鼓励支持高水平师范院校建立教师教育协同创新平台,推动优质课程资源共享、学科建设经验分享、教育科研课题共同研究” 。

(一)承担高校社会责任:到祖国和人民最需要的地方

在基础教育阶段,很多乡村地区薄弱学校仍面临着师资力量薄弱[iii],学习机会匮乏等主要问题。师范类高校必须深刻认识到自身在推动教育公平、构建高质量教育体系中的关键作用。师范类高校可以鼓励大学生通过实习、支教等方式深入基层,促进区域教育的均衡发展。通过科学研究、校地合作、社会实践等多种方式,师范类高校可以引导大学生积极参与社会、服务社会,为实现教育公平和高质量教育贡献青春力量。

(二)满足社会人才需求:加强未来教师师风师德建设

2014 年,习近平总书记视察时特别强调,“ 全国广大教师要做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师。[iv]” 2019 年,教育部等七部门印发《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》的通知,强调教师职业道德素养的重要意义,进一步指出要“ 将师德师风教育贯穿师范生培养及教师生涯全过程” 。

在乡村这个相对封闭、资源有限的环境中,乡村教师往往面对更为艰苦的工作环境和更为复杂的教育对象,他们能够以坚定的信念和无私的奉献,扎根乡村,教书育人,展现了高尚的师德和良好的师风。而强调乡村教师精神,正是为了激发这支队伍的内生动力和创造活力。更深远地,它实际上是对全体教师师风师德和奉献精神的重视和强调。

(三)提升综合科研素养:将论文“ 写在祖国大地上”

“ 调查研究是谋事之基、成事之道。没有调查,就没有发言权,更没有决策权。” 综合科研素养一方面体现在具备扎实的调查研究能力,另一方面更在于对现实问题的深刻认识与体悟。教育研究者们不能仅仅满足于书本上的知识,更需要走出象牙塔,深入教育的实际现场,去亲身体验、观察和感悟教育的真实面貌,发现那些隐藏在表象之下的“ 真问题” 。

二、乡村振兴背景下师范院校研究生实践育人的范式创新

目前师范类高校推出的社会实践活动多集中在本科生群体,形式多为支教类。这并没有充分发挥师范类大学研究生的思维特点和专业特色,也不利于锻炼师范生的思维品质和研究能力。

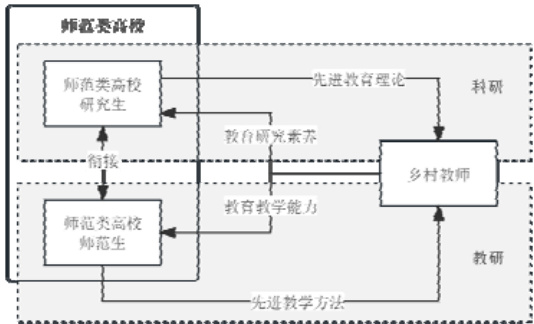

基于此,本文提出了面向本科生和研究生群体、将教育教学和科学研究相结合的社会实践“ 大思政课” 模式,实现“ 课程教学+科学研究+实践体验” 的“ 三位一体” ,帮助未来教师和未来教育研究者提升教育教学和教育研究能力。

(一)教学:“ 三师课堂” 实现跨区域教研

《教育部等五部门关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》指出,农村学校教师要积极利用平台资源组织好“ 双师课堂” ,既要主动学习观摩,不断提高自身教育教学能力;又要加强课堂教学组织和学生辅导,真正成为学生学习的组织者和引导者[v]。对于农村小规模学校来说,“ 双师课堂” 是师资紧缺情形下的一种有益尝试,不仅可以激发学生的学习兴趣,还能够推动教师的互助互促,共同成长[vi][vii]。而实证研究表明,在以往的“ 双师课堂” 中,存在着教师培训与农村教学实际脱节、教师自主学习习惯有待提升、网络平台互动不足等现实困境[viii][ix][x][xi]。

为了进一步提升乡村教师的研修和培训效果,我们创新性地构建出“ 三师课堂” 的协同教研机制。师范生深入城市教师的课堂,参与城市教师的教研活动,了解最新的教育理念和教学策略。接下

来,师范生将课程包带到乡村,向乡村教师展示先进的教育教学方法。在此基础上,实现了“ 三师”

(师范生、城市教师、乡村教师)的线上线下共同教研。通过线上平台,“ 三师” 可以随时随地进行

交流和研讨,分享各自的教学经验和心得。同时,线下活动也为他们提供了更加深入的合作机会,使

他们能够共同解决教育教学中的实际问题。通过师范生这一纽带,将城市教师和乡村教师联结起来,形成了区域教研共同体,促进了城乡教师之间的交流,实现了乡村教师队伍建设的质量和师范生培养水平的协同提升。

(二)科研:深入研究现场,提升科研素养

基于社会实践的“ 大思政课” 模式鼓励研究生将研究视野放到广阔的中国大地上,关注国家战略中的教育政策和教育现实中的真问题。在乡村振兴等国家战略中寻找研究的生发点,以研究生自主课题的方式,将毕业研究和社会实践相结合,通过规范流程进行严格的科研训练。

在全流程中,锻炼自己发现教育现实问题、基于文献检索的分析问题、通过研究设计试图解决问题、深入教育现场深入探究问题、通过撰写对策反馈问题的综合科研素养。

三、师范院校研究生实践育人的模式构建与案例分析

2023 年 3 月到 6 月,中国基础教育质量监测协同创新中心围绕“ 扶志” 和“ 扶智” 双线索开展“ 强师赋能乡村振兴” 教育调研项目,项目充分挖掘红色基因、将教育教学和科学研究相结合,形成了以红色育人为底色、以支教育人和调研育人为特色的三大育人路径。

(一)红色育人:教学相长,上好“ 大思政课”

贵州省安顺市紫云县是红军长征途径地,有着丰富的红色资源和课程建设资源。“ 强师赋能乡村振兴” 教育调研项目组组织教师开发了红色项目式学习课程包,并在团队实践期间,组织了“ 重走长征路” 系列主题实践活动和理论学习活动。在提升当地学生国家认同感的同时,帮助师范类高校学生提升政治素养,坚定理想信念。

(二)支教育人:储备力量,培育未来乡村教师

通过实地支教,项目组派出的社会实践团队成员们在乡村学校打造新型教学示范课,服务 9 所学校(含 1 个教学点),开展支教 60 余学时。乡村教师们不怕吃苦、爱生如子的精神和“ 到祖国和人民最需要地方去” 的奉献精神深深地触动着师范生们,培养了师范生对教师职业和乡村振兴的情感、价值认同,为培育“ 下得去、留得住、教得好” 乡村教师队伍储备力量。

(三)调研育人:科学设计,提升科研综合素养

社会实践团队深入贵州省安顺市紫云县和关岭县9 所中小学,展开了以“ 教师专业发展” 和“ 工作满意度” 为主的深度调研。团队成员们通过实地访谈、座谈、问卷等形式收集脱贫摘帽县教师专业发展和职业满意度多维数据,结合当地乡村文化特色,描绘“ 外显-内隐” 双层次群体画像,呈现脱贫摘帽县教师的整体面貌,开展访谈52 场,回收问卷 496 份,形成访谈文本 47 万字。而在经过扎根编码和数据分析后,项目邀请贵州教师代表参加了阶段性成果交流和反馈会,基于调研结果制定了未来合作计划。在过程中,研究生们将自己研究和社会实践深度融合,感受到了研究对教育现实的重要意义。

四、总结与展望

(一)人才培养目标:围绕国家战略的顶层目标设计

高校应当将人才培养目标和国家社会需求紧密结合,为服务国家和社会培养更多优秀的人才。同时,高校还需要加强与社会各界的联系和合作,了解国家在不同领域的实际需求,为国家的发展提供智力支持和人才保障。这包括但不限于为国家战略新兴产业提供技术研发支持、为乡村振兴提供人才培训和智力支持、为文化传承和创新提供学术研究和文化交流平台等。

(二)社会实践机制:健全社会实践的长效保障机制

基于社会实践的“ 大思政课” 模式要求研究生在设计自主课题时进行科学的调研设计,同时结合师范生特色展开教育教学能力的培养。在系统提升社会实践队员能力和社会实践方案质量的同时,还需要注意对社会实践成果的推广和宣传,进行品牌化沉淀,既有助于后续品牌社会实践活动的深化,也可以作为其他同类型社会实践活动可参考和学习的典型。

(三)思想政治课程:构筑多元化的“ 大思政课” 资源库

基于社会实践的“ 大思政课” 模式打破了传统思想政治教育的局限,将课堂教育与社会实践融为一体,让学生更深入地理解和体验思想政治教育的内涵与价值。为了进一步拓宽高校思想政治教育的模式和路径,可以将“ 大思政 ⋅+′′ 的理念进一步延伸。基于学科群的思路构建一套具有针对性、体验感强且符合大学生发展特点的“ 大思政课” 课程体系,为大学生提供多样化、个性化的学习体验。

参考文献:

[i] 袁利平,姜嘉伟.关于教育服务乡村振兴战略的思考[J].武汉大学学报:哲学社会科学版, 2021,74(1):11.DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2021.01.014.

[ii]教育部等.教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知 [EB/OL]. [2022-04-02].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/14/content_5685205.htm.

[iii] 赵文颖. “ 互联网+” 环境下乡村教师的教学困境与归因研究[D].西南大学,2018.

[iv] 习近平.做党和人民满意的好老师——同师生代表座谈时的讲话[N].人民日报,2014-09-10.

[v]教育部等.教育部等五部门关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见 [EB/OL].[2021-01-28]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/202102/t20210207_512888.html

[vi] 许建华.以“ 双师课堂” 助力农村小规模初中英语教学提质增效[J].教学月刊(中学版)(外语教学),2023(4):78-80F0003

[vii] 贾海龙,庄春艳.乡村学校应用“ 双师课堂” 提高初中数学课堂效率研究[J].农村科学实验,2023(20):193-195

[viii]王淼.信息技术背景下延安市农村中小学教师信息素养现状与改进研究[D].延安大学,2018.

[ix]苗培周.数字化境遇中教师专业发展能力现状分析与改进策略研究[J].中小学教师培训,2016,(12):37-41.

[x]周素娜.“ 互联网 +" 时代乡村教师专业发展的困境分析与应对策略——基于河南省“ 国培计划”四地市受训教师的调查[J].邢台学院学报,2023,38(01):110-117.

[xi]李素敏,张姣.“ 互联网+教育” 背景下雄安新区乡村教师专业发展策略研究[J].天津市教科院学报,2022,34(06):21-30.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)