基于扎根理论的幼儿教师情感劳动体验研究

汤嘉虹

川南幼儿师范高等专科学校 四川 隆昌 642150

一、问题提出

学前教育作为国民教育体系的重要基石,对儿童的早期发展和社会的长远进步意义重大。幼儿教师作为学前教育的核心人力资源,其专业素质与劳动状态直接影响着学前教育的质量。近年来,国家高度重视学前教育事业发展,出台了一系列政策文件,为幼儿教师队伍建设与相关研究提供了有力支撑与导向。《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》明确强调,要健全幼儿教师培养培训体系,提高教师综合素质,这充分凸显了幼儿教师在学前教育中的关键地位。[1]《中华人民共和国学前教育法》强调,幼儿园应当关注教职工的身体、心理状况。[2] 幼儿教师的劳动不仅涵盖知识传授与技能培养,还涉及大量情感层面的付出。因此,重视幼儿教师情感劳动的研究具有多方面的重要意义。如 2012 年教育部发布的《幼儿园教师专业标准(试行)》中明确提出“善于自我调节情绪,保持平和心态。”[3] 在 2022 年发布的《幼儿园保育教育质量评估指南》具体指标中提到:“教师保持积极乐观愉快的情绪状态,以亲切和蔼、支持性的态度和行为与幼儿互动,平等对待每一名幼儿。”[4] 这些政策要求既为幼儿教师开展情感劳动提供了明确指引,也从制度层面强调了保障教师积极情感状态对提升保育教育质量的重要性。

二、文献回顾

情感劳动(Emotional Labor)是社会学领域的重要概念,由霍克希尔德(Hochschild)提出,指个体在职业环境中,依据组织或职业角色所规定的“感受规则”,通过诱发或抑制自身情感,以创造公开可见的面部和身体展演,从而影响他人情绪、满足组织期待的过程。[5] 在教育领域,教师的情感劳动尤为重要。

幼儿情感劳动体验是指幼儿教师在情感劳动中的情绪管理能力和对情感劳动要求的适应性,以及幼儿教师对情感劳动的情感反应和情绪状态。作为特殊照料职业,幼儿教师的情感劳动独特性值得探究。其职能含照料与教育双重性:既要照护幼儿身心,又需渗透能力培养与社会化引导,二者深度融合。[7] 幼儿教师面临幼儿这一群体,对其关爱、耐心与引导的需求更为突出,这使得教师的情感劳动体验变得更为复杂。

三、研究方法

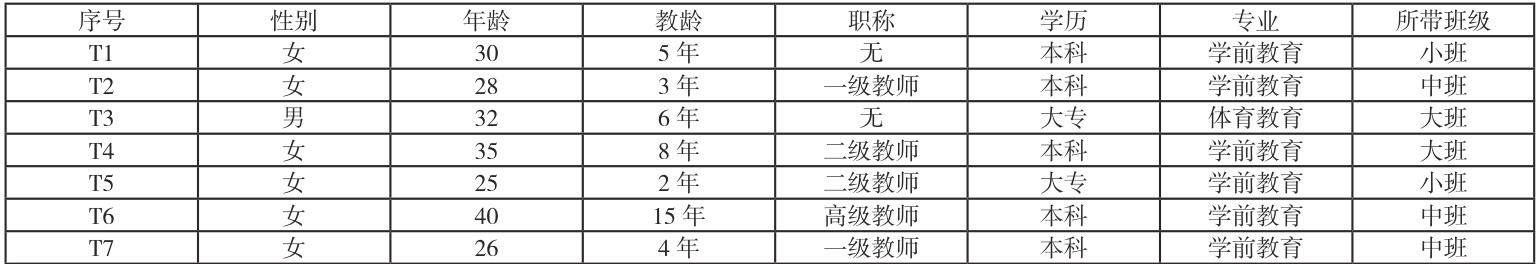

作为质性研究分析方法之一的扎根理论,其研究基础建立于服务对象所处的实际情境之中,通过深入分析该情境,选取适宜的解释策略。[8] 本研究通过半结构式访谈收集数据,运用扎根理论进行三级编码分析,以揭示幼儿教师情感劳动体验的内在机制。研究对象为内江地区多所幼儿园的幼儿教师,通过目的性抽样选取具有代表性的样本,确保研究结果的广泛性和适用性。访谈对象基本信息(部分)见表1。

表1 访谈对象基本信息(部分)

四、理论编码与模型构建

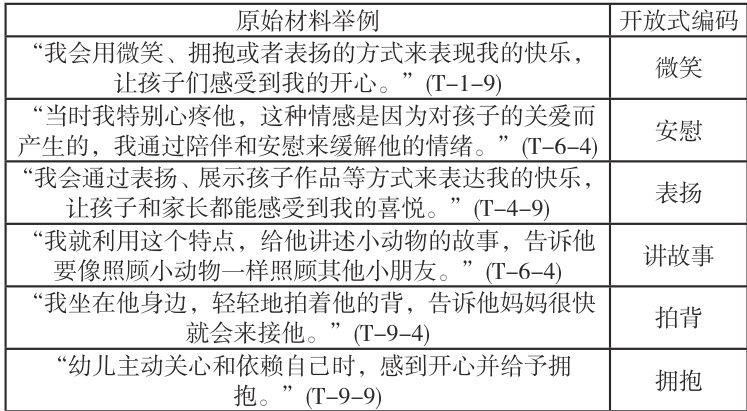

(一)开放式编码

开放性编码为三级编码的最初阶段。基于原始资料,总结概括后逐字逐句地赋予新概念。[9] 根据开放性编码的要求,将所有访谈内容整理出132 条原始记录进行概念化分类,随后邀请采访对象对概念的理解、范畴的确定进行不断地整合、理解、筛选和比较,并根据概念出现的频次和重复度进行多次讨论,最终形成了涵盖 7 份原始资料的 30 个开放式编码结果,如表2 所示。

表2 开放式编码结果(部分)

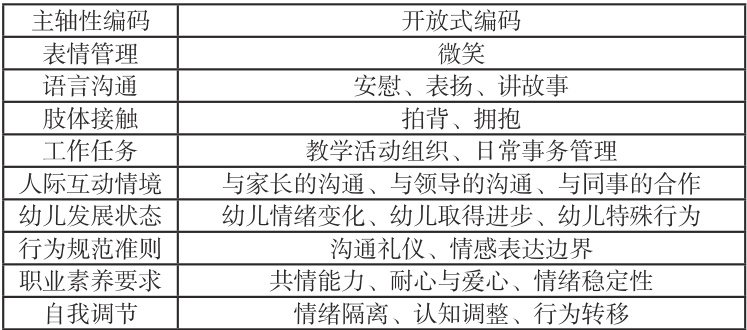

(二)主轴性编码

主轴式编码是编码的第二个阶段。为了更好地理解第一阶段获得的开放式编码初始范畴,需要深入分析它们的属性特性和相互之间的关系,并不断进行对比和分析。通过按照一定的逻辑关系,可以将初始范畴进一步归类,形成更抽象的主范畴。最后,可以给第二阶段的主范畴命名。[10] 如表 3 所示,通过主轴编码全面构建起幼儿教师情感劳动体验的分析框架,清晰呈现其情感劳动的复杂体系与逻辑关联。

表3 主轴性编码结果(部分)

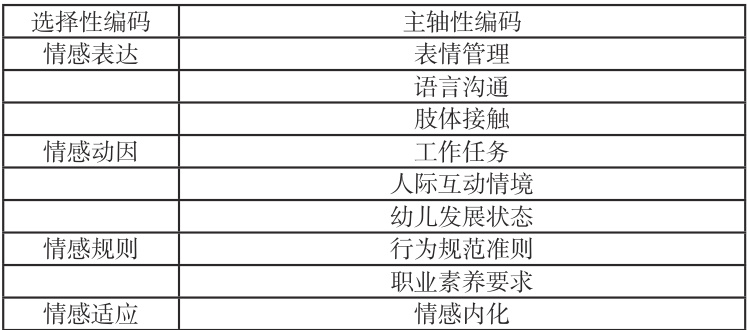

(三)选择性编码

选择编码是编码过程的最终阶段。通过核心范畴的分析,可以将初始范畴与主范畴有机地联系起来,并且可以检验两者之间的关联性。最终,以核心范畴为基础,形成一种相互支撑、相互联系的逻辑关系,从而为扎根研究提供了一个完整的思路和内涵。根据扎根过程和研究主题,最终确定“情感动因”“情感表达”“情感调节”“情感适应”和“情感规则”作为核心范畴。具体编码情况见表4 所示。

表4 选择性编码结果

五、幼儿教师情感劳动体验过程分析

本研究基于扎根理论,通过开放式编码、主轴性编码和选择性编码,提炼出幼儿教师情感劳动体验的 5 个核心范畴(情感表达、情感动因、情感规则、情感适应、情感调节)及12个主范畴。以下结合三级编码逻辑,对各核心范畴及其下属主范畴的内涵、相互关系及实践意义展开分析与讨论。

(一)情感表达:情感劳动的外显载体

情感表达是幼儿教师情感劳动的直接外显形式,与主轴性编码中的“表情管理”“语言沟通”“肢体接触”相对应,体现了教师在互动中主动传递情感的策略性与目的性。

1. 表情管理

表情管理以“微笑”为核心,是教师向幼儿传递积极情绪的基础方式。例如,T-1 提到“用微笑让孩子们感受到我的开心”,通过面部表情的调控,教师为幼儿营造了安全、愉悦的心理环境。这正是情感劳动中“表层扮演”的典型体现——即使自身情绪不佳,教师仍需通过表情传递正向信号。

2. 语言沟通

语言沟通包含安慰、表扬、讲故事等行为,是情感传递的核心媒介。教师通过语言的温度。例如安慰哭闹幼儿、激励性和情境性行为,实现对幼儿情绪的引导与情感的联结。例如,T-6 通过“讲述小动物的故事”引导幼儿学会关心他人,体现了语言在情感劳动中的教育性。

3. 肢体接触

肢体接触是幼儿教师特有的情感表达形式。通过拍背、拥抱行为等肢体动作更易引发情感共鸣。例如,T-9 通过“拍背”安抚等待家长的幼儿,T-1 通过“拥抱”回应幼儿的依赖,这种物理接触超越语言,直接传递关爱与安全感,是“深层扮演”中情感投入的外显。

(二)情感动因:情感劳动的触发源头

情感动因是引发教师情感劳动的核心诱因,与“工作任务”“人际互动情境”“幼儿发展状态”相对应,揭示了情感劳动的触发逻辑具有多元性与情境性。

1. 工作任务

工作任务主要表现在教学活动组织、日常事务管理方面,在教学活动中,教师需投入热情以激发幼儿的参与度;在日常事务,例如组织午睡、春游中,突发状况会即时触发教师的情感应对。例如,T-4 提到“组织午睡时需应对幼儿的吵闹”,体现了日常事务中情感劳动的持续性。

2. 人际互动情境

人际互动情境涉及与家长、领导、同事的关系,是情感劳动的复杂场域。与家长沟通需兼顾专业性与共情,如T-6 向家长解释课程理念,与领导沟通可能伴随压力,如 T-9 承担新项目时的焦虑。与同事合作则依赖情感支持,如 T-1 提到“分工准备公开课”的默契。在多方互动中,教师需不断切换情感模式,增加了情感劳动的强度。

3. 幼儿发展状态

幼儿的发展状态是最易引发教师深层情感的动因。幼儿的情绪变化、进步、特殊行为会直接触发教师的正向或负向情感。例如,T-9 因幼儿“变得懂事”而感到愉快,T-8 因“攻击性幼儿家长沟通无效”而感到无奈。这种情感反应源于教师对幼儿的“情感投入”,是深层扮演的核心动力。

(三)情感规则:情感劳动的约束框架

情感规则是教师在情感劳动中需遵循的规范与能力要求,与“行为规范准则”和“职业素养要求”相对应,体现了情感劳动的职业性与专业性。

1. 行为规范准则

行为规范准则包括沟通礼仪与情感表达边界。沟通礼仪要求教师在与家长、同事互动中保持专业态度,如 T-6“耐心介绍课程理念”;情感表达边界则要求教师区分工作与生活情绪,如 T-10“生气时控制情绪,不影响工作”,避免个人情感过度侵入职业场景,这是情感劳动中“角色隔离”的重要原则。

2. 职业素养要求

职业素养要求包括共情能力,如T-1提到“站在孩子角度理解情绪”、耐心与爱心(如 T-9 强调“幼儿表达不清,需更多耐心”)、情绪稳定性(如T-8 提到“面对突发哭闹需沉着冷静”)。这些素养并非天生,而是教师在长期实践中形成的“职业情感能力”——共情确保情感理解的准确性,耐心与爱心保障情感投入的持续性,情绪稳定性则避免自身情绪对幼儿的负面影响。

(四)情感适应:情感劳动的内化与调适

情感适应是教师在长期情感劳动中形成的心理状态与应对策略,与“情感内化”和“压力应对”相对应,体现了情感劳动的动态平衡过程。

1. 情感内化

情感内化是情感劳动的积极结果,表现为强化职业价值感,例如T-6因“特殊孩子进步”感到肯定,教师情感内化也会增强归属感,如 T-1因同事支持“觉得有依靠”。这种内化使教师将情感劳动从“任务”转化为“意义”,是职业认同的核心来源,也是应对长期情感消耗的心理基础。

2. 压力应对

压力应对是情感劳动的消极调适,教师针对教学与行政的多重角色的平衡、工作节奏的快节奏、特殊儿童教育,如T-8 通过“发现优点”改善攻击性幼儿问题等压力源。教师通过调整角色优先级、适应高强度节奏、创新教育方法,将压力转化为适应力,避免情感衰竭。

(五)情感调节:情感劳动的支持与修复

情感调节是教师处理情感失衡的内外策略,与“社会支持”和“自我调节”相对应,是情感劳动得以持续的保障系统。

1. 社会支持

社会支持是外部调节资源,包括向同事倾诉,例如 T-4 通过交流提升自己、寻求领导指导,如 T-9 在项目中获领导帮助,与领导进行深度交流、与亲友交流,如 T-2 通过聊天去排解自身的负面情绪。同事的理解、领导的认可、亲友的共情,能有效缓解情感压力,提供情感“补给”。

2. 自我调节

自我调节是内部修复机制,包括情绪隔离,如 T-10 将工作与生活分开、进行自我认知调整,会反思自身是否做得不够好、部分教师会通过看书、散步放松等行为进行转移。这些策略帮助教师主动管理情绪,避免负面情感的累积,是“情感劳动韧性”的体现。

六、结论与建议

(一)研究结论

本研究通过扎根理论方法,深入剖析了内江地区幼儿教师的情感劳动体验,揭示了其情感劳动的复杂性与多维性。研究发现,幼儿教师的情感劳动体验由情感表达、情感动因、情感规则、情感适应和情感调节五个核心范畴构成,各范畴相互关联、相互作用,形成了一个动态的、复杂的情感劳动体系。情感动因是情感劳动的触发源头,工作任务、人际互动情境和幼儿发展状态等因素共同促使教师进行情感表达;情感规则作为约束框架,规范了教师的情感表达与调节方式;情感适应和情感调节则是教师在长期情感劳动中形成的心理状态与应对策略,影响其职业认同与情感消耗。这一研究结果不仅丰富了幼儿教师情感劳动的理论研究,也为优化幼儿教师情感劳动体验提供了实践指导。

(二)相关建议

1. 幼儿园层面:构建支持性情感劳动生态

幼儿园作为教师工作的核心场域,需以制度优化与环境改善为基础,构建支持性情感劳动生态。在工作分配上,可依据班级规模、幼儿年龄及教师经验实施动态调配,为新手教师配备导师分担事务,为特殊儿童教育教师减少任务配额,并通过岗位说明书明确情感劳动权责边界。针对人际互动,应搭建标准化交流机制,如定期举办家园共育工作坊、推行领导轮岗蹲班制、开展教研组合作教学周。此外,建立多维度考核体系,增设情感劳动贡献奖、设置幼儿成长反馈墙,同时设立教师心理支持中心提供专业服务。

2. 教师个人层面:提升情感劳动能力与调节素养

教师作为情感劳动主体,需主动提升能力与调节素养,实现从被动消耗到主动驾驭的转变。在情感表达上,可通过情景模拟训练优化表情、语言与肢体动作的协同运用,参与情感语言工作坊掌握精准表达技巧,并借助互动反思日志总结提升。在支持网络构建上,可加入教师互助小组、主动向领导反馈困境,同时保持与亲友的深度沟通,学习心理学知识调整认知。在压力应对上,可采用正念呼吸法、设定工作生活边界仪式、培养低强度兴趣爱好,针对特殊儿童教育压力参与专题培训。

3. 外部支持层面:营造理解与尊重的社会氛围

外部支持需以政策、家长与媒体为着力点,营造理解尊重的社会氛围。政策层面应缩小公私立园教师薪酬差距,将情感劳动强度纳入绩效评价,在职称评定中增设情感教育能力维度,并开发相关培训课程。家长层面可通过公众号、宣传栏展示教师工作,开展家长助教日活动,同时建立家园沟通公约。媒体应减少对教师保姆式角色的片面刻画,多报道其专业表现,制作相关故事报道以重塑社会认知。三方协同构建的“减负 - 赋能 - 认同” 体系,能让教师在情感付出中获得更多正向反馈,推动幼儿、教师与学前教育事业的协同发展。

参考文献

[1] 中共中央国务院 . 关于学前教育深化改革规范发展的若干意见[Z ]. 2018- 11- 07.

[2] 中华人民共和国教育部 . 中华人民共和国学前教育法 [EB/O L ].2024- 11- 08.http:/ / www.moe.gov.cn/ jyb_ sjzl/ sjzl_ zcfg/ zcfg_jyfl/202411/t20241108_1161363.html?zbb=true

[3] 中华人民共和国教育部 . 教育部关于印发《幼儿园教师专业标 准( 试 行)》 的 通 知 [EB/OL].2012- 02- 10.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/201209/t20120913_145603.html

[4] 中华人民共和国教育部 . 幼儿园保育教育质量评估指南 .[EB/OL].2022- 02- 11.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3327/202202/t20220214_599198.html

[5] 贾维强 . 从重构到进阶:数字治理视域下高校辅导员情感劳动的演化逻辑 [J]. 高校辅导员学刊 ,2025,17(04):73- 78+99- 100.

[6] 田国秀 , 朱小爽 , 张紫涵 . 情感劳动研究的模型比较——兼论教师如何改进情感实践 [J]. 比较教育研究 ,2024,46(08):57- 66.

[7] 陈玉佩 . 建构亲密与控制情绪 : 幼儿教师的情感劳动研究——以北京市 3 所幼儿园的田野调查为例 [J]. 妇女研究论丛 ,2020,(02):45- 62.)

[8] 陈向明 . 质的研究方法与社会科学研究 [M]. 北京:教育科学出版社,2000:7- 9.

[9] 李海鸥,朱珈莹 . 农村婴幼儿家长托育服务需求的影响因素 [J].陕西学前师范学院学报,2022,38(1):1- 10.

[10] 赵俊明 , 于亚琦 ,DianaBintiMohamad, 等 . 研学旅行资源的感知意象研究——基于建构主义扎根理论的 NVivo 数据分析 [J]. 地理教学 ,2024,(22):51- 56.

课题编号:CNY Z2024B03

课题名称:基于扎根理论的幼儿教师情感劳动体验研究——以内江地区为例

课题类别:专项课题课题项目领域:美育与劳动教育

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)