并购业绩对赌对企业创新能力挤出影响的案例研究

陈奕琳

浙江财经大学 浙江杭州 310000

1 研究背景

并购重组是企业外延式发展、优化资源配置、扩大公司规模的重要途径,在推动我国资本市场健康发展中发挥着重要作用。然而,企业在并购重组的过程中面临诸多困境,特别是交易双方由于立场不同、目标不同以及信息不对称导致并购失败。为了解决诸如此类风险,根据不完全契约理论,实践中收购方为了降低逆向选择风险,通常会引入限制性合同条款来获得更高的对价。由此业绩对赌(也被称作“业绩承诺”、“估值调整机制”)就被世界各国企业广泛应用。

以往研究表明,并购交易中引入这一条款,确实能起到激励管理层的作用,显著提升了并购公司和目标公司在并购后财务绩效。但值得注意的是,绝大部分业绩承诺在 100%-110% 区间内徘徊,不少标的公司面对无法实现的业绩承诺额就想法设法拼凑业绩。目前学术界关于业绩对赌的主要研究在于其对并购公司的经济后果,较少关注并购对赌条款也可能对目标企业发展产生一些负面影响。例如,管理者会将较多精力与资源配置于业绩目标,“挤出”收益不明确且风险较高的创新活动。由于技术创新是驱动企业和经济发展的核心引擎,因此探究并购业绩对赌对企业创新可能产生的影响,对于企业设计合理的交易契约来推进高质量并购重组,设定合理目标,以及通过优化并购机制和考核指标推动企业技术创新具有重要意义。

2 文献综述

企业通过业绩承诺能保护自身利益,改善企业经营状况,扩大产业链,并且当业绩承诺兑现到一定水平后,可以抵消管理层道德层面的风险,增加企业盈利概率,在一定程度上可以激励管理层、大股东实现业绩 ( 张波等,2009)。[1] 企业可以选择股票回购、现金补偿等方式来提升企业经营状况、改善企业财务状况和保护中小投资者的利益 ( 高闯等,2010)。[2] 但是大多数企业无法完成业绩承诺目标,鲜有少数企业业绩擦线达标,即使业绩达标,该企业并不能持续保持完美业绩,不利于对企业长期发展 ( 邓秋玲,2016)。[3] 随着我国并购活动的增多和业绩补偿承诺相关法规的不断完善,并购双方间签订业绩补偿承诺的比例逐年攀升,签订业绩补偿承诺已成为我国上市公司并购的基本特征( 李晶晶等,2020)。[4]

影响企业创新的因素主要有来源于企业外部和内部。首先,在企业外部,财政补贴可以为企业提供创新资金,从而提升企业创新绩效 ( 白俊红,2011)。[5] 另外,企业创新绩效会随着知识产权保护的执法力度增加而增加,具体表现为更多创新投入和更多创新产出 ( 吴超鹏等,2016)。[6] 内部因素则主要关注管理层短视行为,管理层短视是指企业高管出于各种原因 ( 如维护自身声誉、获得更高薪酬等 ) 最大化短期财务业绩或股价,从而导致公司长期利益受损的行为 (Stein,1988)。[7] 管理层短视是企业陷入自主创新困境的原因 ( 张应青 ,2022)。[8]

目前关于并购业绩对赌的研究主要集中于考察并购企业绩效和行为,鲜有讨论目标公司的绩效,特别是对目标公司长期发展方面的负面影响鲜有探讨。关于企业创新方面,来自企业的内部因素——管理层短视行为会对企业创新产生负面影响。而业绩承诺会加剧管理层短视行为,进行盈余管理,真实盈余管理的其中一种手段就是通过削减研发支出进行。因此,本文基于前任的基础探讨业绩承诺对于目标公司企业创新的影响。

3 案例介绍

S 企业成立于 2005 年,其主要业务为网络技术的研发以及产品的设计以及运营等,同时还包括互联网广告和服务等商业服务,以及基于网络安全产品的互联网增值服务和智能硬件业务。2011 年 3 月,S 企业在纽交所正式挂牌,是当时赴美上市企业中较为成功的案例,但后期其在美股的价值并为被完全体现,又面临美国的监管机构的恶意调查,中概股被做空风险巨大,因此S 企业在2015 年开始其私有化进程,并准备回归A 股市场。

S 企业在 A 股上市选择的是借壳上市的途径,与 J 企业进行资产重组。由于其借壳上市背景,J 企业的现股东与 S 企业股东签订《业绩承诺及补偿协议》,在业绩承诺中,S 企业2017 年度、2018 年度、2019 年度任一年内,截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的,S 企业全体股东应向 J 企业进行补偿。根据 D 会计师事务所调查确认后公布的《关于 S 企业实际盈利数与承诺净利润差异情况说明审核报告》可知,S 企业截至2019 年12 月31 日业绩承诺完成情况如表 1 所示。

表1S 企业业绩承诺完成情况(单位:万元)

S 企业在业绩承诺期内的三年均完成了对赌契约要求,但在第三年明显乏力,实际与承诺的差异数仅为 6603 万元,比例为 101.73% ,踩线达标。另外 S 企业的业绩承诺完成率在三年内逐年下降,虽然表面上完成了契约,但是完成质量令人生疑。S 企业管理层是否在对赌期内面临逐步加大的业绩压力,通过真实盈余管理来达成业绩目标,从而对创新能力产生挤出效应?

4S 企业创新能力分析

4.1 指标选取与数据收集

企业的创新能力往往体现在多个维度,例如技术、管理、营销等,而其又难以用统一的指标衡量,因此本文考虑以技术为核心,从创新的投入、产出、转化三个角度评价 S 企业的创新能力。在数据收集上,考虑S 企业于2017 年开始反并购J 企业,签订业绩对赌协议,所以以2017 年为基准,前后各取两年,搜集其公开数据(来源于 S 企业公司年报、重大资产重组说明书、国家知识产权局)。由于2015-2017 年是其私有化时段,所以存在个别数据缺失情况。

4.2 创新能力数据分析(1)创新投入方面

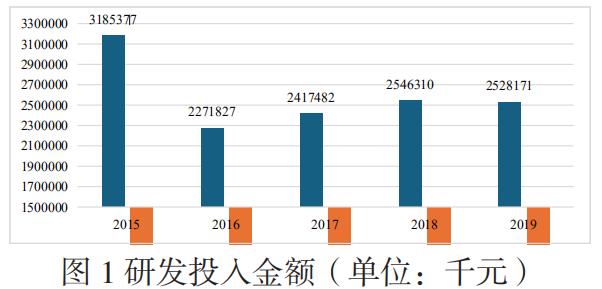

创新投入在一定程度上反映了企业对于创新的重视度和投资力度,是开展创新活动的基础。而企业的创新投入主要分为研发资金的投入和人力资本的投入。在研发投入方面,研发投入金额能够清晰地展现企业对其研发活动投入的资金成本,引入这一指标能够具体分析 S 企业在并购业绩承诺前后研发投入金额的增减变动。如图 1 所示 S 企业在进行业绩对赌后 3 年内,研发费用直线下降。

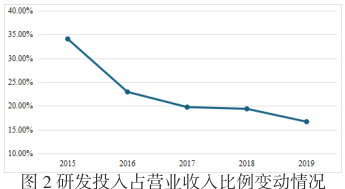

研发投入金额是绝对指标,因此仅靠研发投入金额的变动而不考虑企业资金总量的情况下,评价企业的研发投入能力不够合理,所以本文引入了研发投入占营业收入比例这一相对指标。如图 2 所示,S 企业的研发投入占比呈现逐年下降态势,到 2019 年接近“腰斩”。研发投入占比这一指标体现了企业研发投资的强度,结合研发投入金额的减少,初步表明业绩对赌可能使得企业对于研发投入的不重视,对于创新能力的损害。另外作为技术驱动型公司,研发人员应是核心竞争力,但 S 企业在业绩对赌期内的研发人员变动并不稳定,特别需要关注的是第二年人数急剧减少,说明其并没有通过有效的激励和保护加强核心技术人员的稳定性,可能并不重视创新能力。

(2)创新产出方面

企业的创新投入仅能反映企业对创新活动的重视程度和投入成本,但无法体现企业创新研发产生的效果。因此,本文从创新产出的角度分析 S 企业的创新能力。企业的创新产出往往体现为专利技术的获得,因此本文选取专利授权数来衡量。在反并购前,2015 年授权的专利数有 14 项,虽然 2016 年与 2017 年便下降至个位数,但在做出业绩承诺后,2018 年与 2019 年被授权的专利为 0,甚至 2020 年也为零。这表明在业绩对赌后,公司的创新产出能力技术衰弱,S 企业在研发活动上所投入的资金并未获得回报,研发投入产出效果堪忧。

(3)创新转化方面

企业创新转化能力的高低影响着企业推出新产品、新工艺的速度,一般通过新产品销售收入和主营业务收入等指标进行考核。本文选取了主营业务收入这一指标来评定 S 企业的创新转化能力。虽然 S 企业在业绩对赌期后专利产出数连续三年为 0,但仍可以通过主营业务收入变动观察前序专利对创新转化的影响。从主营业务收入这一指标来看,业绩对赌期第一年有所下降,第二年便迅速攀升,第三年再次下跌。总的来看,在业绩对赌期间,S 企业的主营业务收入并无持续增长,结合期业绩承诺精准达标的情况,公司的创新转化能力并不理想

5 业绩对赌对创新能力的影响机理分析

从前文对于业绩完成情况以及承诺期创新能力的分析,可以初步得出 S 企业的业绩对赌抑制了其创新的投入、产出和转化,削弱了其创新能力。由于创新项目的高风险、高信息不对称以及投资周期较长等特征,企业在创新的过程中经常会面临外部融资约束问题,从而倾向内源性融资,此时业绩承诺的存在正好会在节约支出的真实盈余管理中提供内源性资金。另外创新项目的三个固有特征也会导致项目容易失败,使得管理层面临较大的压力而不敢不愿创新。公司只有对创新保持较高的失败容忍度,并以长期目标为导向来进行创新投资,才能获得较好的创新产出。

5.1 融资约束抑制创新

企业的扩张需求并非通过上市融资就能满足,维持上市的目的就是长期获得融资渠道,已经完成首次融资的上市公司通过发债配股等方式可以再次从证券市场融资。对于S 企业而言,在纽交所上市时期,2013 年 S 企业发行于 2018 年到期可转换债券 6 亿美元。2014 年 S 企业公开发行两笔无抵押优先票据,本金总额均为 5.1750 亿美元,分别于 2020 年与 2021 年到期。三笔债券利率类型均为固定利息,在债券有效期内按实际利率法摊销为利息支出,利息每半年支付一次,到期时按本金加上应计未付利息支付全部债务。在业绩对赌期内 S 企业面临了一定的债务偿还压力,更可能通过真实盈余管理进行内源性融资。

从回归后能财务状况能否发行可转换债券来分析,按照该《上市公司证券发行管理办法》,S 企业在回归A 股后的几年时间也不符合发行可转换债券的条件。以截止2019 年12 月31 日的数据为例,公司总股本为67.64 亿。公司从2017 年到2019 年的分红方案分别为每10 股派0.027元,每 10 股派 0.53 元,每 10 股派 0.53 元,2020 年公司未分红。截至到 2019 年 12 月 31 日,公司 2017 年到 2019 年累计以现金方式分配的利润仅为 7.35 亿元,没有超过最近三年年均可分配利润的 30% ,所以并不满足发行条件。外源性的融资在可转债方面的发行受阻,融资渠道减少,而创新需要大量资金支持,一旦失败,资金无法回流会使得企业面临巨大风险。因此,S 企业选择减少研发投入可能是出于承诺期内的融资约束。

5.2 管理层短视抑制创新

在中国资本市场中,并购业绩补偿承诺的签订往往伴随着不合理高商誉、高溢价,其给管理层带来的业绩和市值压力也可能会抑制企业创新,以短期盈利为博弈标准的对赌协议容易导致管理层短视行为。因为创新具有高投入性、高风险性和长期性的特征,本文认为 S 企业管理层短视的行为有二:一是业绩承诺直接带来的业绩压力导致管理层关注短期业绩;二是创新容易失败的压力导致管理层不敢进行长期投资。

企业增加研发投入在短期内可能会引起利润波动甚至恶化经营绩效,而创新最后能否形成实质性成果和产生经济效益具有很大的不确定性,企业管理层为了达到承诺业绩往往会片面追求短期利润,由此产生的短视行为会使企业谨慎投资,对于创新这种高风险的投资可能会有所考量。由于目标公司需纳入上市公司报表范围内,如果并购完成后承诺的业绩未完成,上市公司很可能面临公司声誉下降、商誉减值等巨大风险,弱化上市公司对长期性创新投入的关注度。因此,这种业绩压力大大增加了管理层短视的可能性对并购后企业的实质性创新,活动产生抑制影响。

5.3 研发人员离职抑制创新

在 S 企业的年报中指出,集团的研发支出主要包括研发人员的职工薪酬及福利、与研发相关的本集团开发、完善、维持及管理平台和技术基础设施所产生的其他开支。并购业绩对赌所导致的过高业绩压力,可能导致发明者员工净离职率上升,从而对创新产出带来不利影响。而S 企业研发人员人数的剧烈变动恰好印证了这一机制。

业绩压力会导致研发人员离职率增加原因有二 : 一是业绩压力可能会导致员工对工作的满意度和对组织的认同度下降,从而增加员工离职的可能性;二是,如前文所述,企业可能通过削减研发投入来应对业绩压力,而研发费用就包含技术人员的薪资,因此发明者员工有可能因为降薪或裁员而被迫离职。进一步地,由于研发人员的离职会对企业创新造成不利影响,因此并购业绩对赌所产生的业绩压力,可能通过增加研发人员的离职率,从而削弱企业的创新水平。

文献综述

[1]张波,费一文,黄培清.“对赌协议”的经济学研究[J].上海管理科学,2009(01):6-10[2] 高闯 , 孙宏英 , 胡可果 . 并购重组中大股东补偿承诺与中小股东权益保护——基于苏宁环球与世兆业的比较案例研究 [J]. 经济管理 ,2010(11):55-63.[3] 邓秋玲. 企业并购重组中业绩承诺的风险识别与应对 [J]. 审计与理财,2016(7):28-30.[4] 李晶晶 , 郭颖文 , 魏明海 . 事与愿违 : 并购业绩承诺为何加剧股价暴跌风险 ?[J].会计研究 ,2020,(04):37-44.[5] 白俊红 , 李婧 . 政府 R&D 资助与企业技术创新——基于效率视角的实证分析 [J]. 金融研究 ,2011,(06):181-193.[6] 吴超鹏 , 唐菂 . 知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中上市公司的证据 [J]. 经济研究 ,2016,51(11):125-139.[7]JeremyC.Stein.TakeoverThreatsandManagerialMyopia[J].JournalofPoliticalEconomy,1988,96(1).[8] 张应青 , 范如 , 罗明 . 企业自主创新困境中的短视行为演化博弈及仿真研究 [J]. 数学的实践与认识 ,2020,50(16):90-102.

作者简介:陈奕琳(2001.2-)女,汉,浙江台州人,硕士在读,研究方向:公司财务。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)