艺术类大学生心理韧性提升的策略体系构建研究

张军

安徽工商职业学院 艺术设计学院 合肥 230041

一、引言

艺术类大学生是高等教育体系里一类较为特殊的群体,也面临着独特的成长压力。与其他专业相比,他们的学习过程更依赖个人创造力和情感投入。正因如此,在面对学业压力、作品评价和未来就业等现实挑战时,他们往往更容易陷入情绪波动与心理困惑之中。已有研究表明,心理韧性作为一种重要的心理资源,不仅能够帮助个体有效应对压力,还能促进积极适应和个人成长 [1]。由此可见,探索如何提升艺术类大学生的心理韧性,不仅有助于其学业与创作发展,也对其未来的职业适应与心理健康具有现实意义。

二、心理韧性的理论基础与艺术类大学生的群体特征

心理韧性 (Resilience) 又称心理弹性、心理复原力等,始于 20 世纪70 年代对处境不利儿童的研究,是指人们面对逆境时良好应对并恢复的能力 [2]。目前,基于不同的研究视角,学术界尚未就心理韧性的定义达成共识,但早在二十一世纪 初,学界便倾向于将心理韧性界定为一个动态发展的过程[3],这一视角至今仍在不断深化和发展中。

(一)心理韧性的经典理论

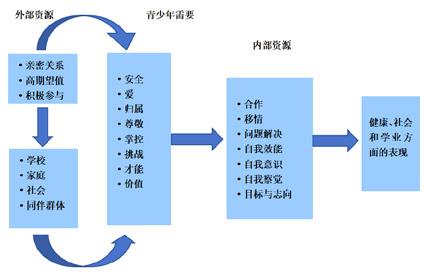

1、心理韧性动态模型:2003 年,美国加利福尼亚州的一些科研机构及心理学家提出心理韧性动态模型 [4]。该理论认为心理韧性是具有可塑性的个体与环境动态交互过程,并非静态的人格特质,这为策略的构建提供了重要的理论基础。

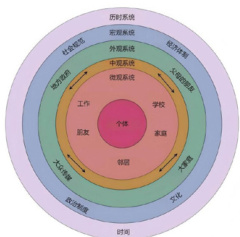

2、生态系统理论:1979 年,美国心理学家布朗芬布伦纳在其著作《人类发展生态学》中完整论述了生态系统理论。该理论将人放置于不同的系统之中,并指出不同层次的系统具有不同的影响路径。影响到个体发展的微观系统主要包括家庭、学校,而中观系统主要是指家校关系和师生关系,还有大学生所在班级或团队等;至于宏观系统主要是指除微观和中观系统外的其他所有的相关环境,如社会文化等[5]。在提升心理韧性的过程中,不但要将一般学生的培养要求加以考量,还要兼具艺术类大学生自身所有的特殊生态因素,例如专业学习环境及艺术行业的文化等。

(二)艺术类大学生的群体特征

艺术类大学生的群体特征源自艺术学习的创意性、情感性本质。无论是创作过程中对作品表达的执着,还是借助艺术寻找自我价值的独特方式,这些特征的背后,都关联着艺术教育长期形成的培养逻辑。尤其值得注意的是,这些由专业环境所塑造的特质,不仅影响着他们的专业成长,同时也在潜移默化中建构艺术类大学生面对挫折和压力时的认知倾向与心理底色。

1、情感丰富且内心敏感:艺术类专业大学生对外界环境的反应往往较为敏感 , 这使得他们更容易受到各类因素的影响,所以在接受负面评价以及经历创作失败的时候情绪反应会比其他专业学生更加强烈[6]。

2、创作压力巨大:艺术创作是高强度的脑力劳动,创作过程中容易出现灵感枯竭、自我否定等问题,面对难度较大的创作任务(比如毕业设计、竞赛作品)时,更会为艺术类大学生带来较大的精神压力。

3、注重自我表达与认同:艺术类大学生自我表达的欲望强烈 [7],他们的作品代表着自我认知、价值观念,当作品获得外界认可时会显著增强自我认同感,而当作品遭到否定的时候会导致自我价值感失衡。

4、团队协作与个性独立并存:在艺术实践中,艺术类大学生既需要团队合作共同完成大型项目(如大型展览、设计团队),又强调个体的艺术个性与风格,这种矛盾状态可能给他们带来额外的心理压力 [8]。

三、艺术类大学生心理韧性的现状与挑战

基于上述理论基础与群体特征,进一步分析艺术类大学生心理韧性的现实状况,发现艺术类大学生面临多重独特的挑战

(一)现状分析

通过分析现有文献发现,艺术类大学生心理韧性水平两极分化严重,且总体水平低于其他专业的大学生 [9]。其中一部分学生能够在不断地尝试中提升艺术表现力,展现出较强的心理韧性;而另一部分学生则在遇到困难或压力时陷入焦虑、抑郁等不良情绪反应中,严重影响他们的学习和生活[10]。

从资源利用角度上看,艺术类大学生内在资源中的自我效能感差距较大。在艺术创作上获得过积极反馈、有明确艺术目标的学生自我效能感较高;而长期处于创作瓶颈期或作品评价不佳的学生自我效能感较低。在外部资源方面,学生们获得社会支持的程度并不均衡。有些学生能够很好地利用老师的指导和同学间的互助,但也有部分学生因为性格较为内向,或不擅长主动沟通,难以有效建立起自己的支持网络。

(二)面临的挑战

1、不同的作品评价带来的认知困惑:艺术作品的评价往往因不同受众的不同观点而产生不同的看法。因此,艺术类大学生很难对自己的作品形成稳定的认知态度,也很容易因为不同的评价而产生困惑情绪。

2、就业压力加剧焦虑:艺术行业就业市场竞争激烈、职业发展路径相对灵活,这使得艺术类大学生容易产生就业焦虑情绪,影响其心理韧性。

3、社交媒体的负面影响:新媒体时代,艺术类大学生通过社交平台展示自己的作品,不可避免的要接受他人的比较与评价,这可能导致他们产生嫉妒、自卑等不良情绪,削弱他们的心理韧性[11]。

四、艺术类大学生心理韧性提升的策略体系构建

(一)创作疗愈计划:以艺术表达释放心理压力

创作疗愈计划利用艺术表达与情绪调节两者之间相辅相成的关系,通过对学生消极情感的正向转化,以艺术创作为切入点展开心理疏导,提高学生的心理韧性。

1、即兴创作活动:定期开展即兴绘画、即兴表演、即兴音乐创作等活动,在没有主题限制的开放环境中,鼓励学生自我感受和自由表达[12]。例如,在绘画活动中,鼓励他们用自己喜欢的颜色和线条记录当下的心情,无需考虑作品的艺术性,让学生在绘画过程中释放压力。

2、记录创作日记:鼓励学生坚持写创作日记,用日记记录下自己创作过程中情绪变化以及面对困难时的态度和做法,创作日记里也可以融入图文并茂的内容,帮助学生更好的观察自身心理状态,并根据实际情况做出有效的调整。

(二)艺术疗愈工作坊:以艺术交流构建社会支持网络

图 2 布朗芬布伦纳的生态系统理论结构

艺术疗愈工作坊利用艺术类大学生的专业共通性,以作品互评,经验分享等,建立起互帮互助的正面社会支持体系,增强个人的心理韧性 [13]。

1、作品互评会:工作坊成员定期开展作品互评活动,制定评比规则,并强调“客观描述、建设性意见”原则。活动过程中结合自己的作品及创作日记中记录的困难与挑战展开讨论,对作品的评价应当客观公正,同时指出优缺点,并提供改进建议。帮助学生强化自我认同,理性看待问题,从而增强受挫能力。

2、设计面向艺术类大学生的团队创作项目:设计并实施团队合作项目(例如:共同设计一幅海报、完成校园情景剧制作等),共同完成项目时的交流和沟通、配合与协作,能够让团队成员间建立关系、形成信赖感,更好地满足获得社会支持的需求。

艺术疗愈工作坊人数以3-5 人为宜,或根据实际情况做动态调整,由专业教师和辅导员担任指导者,每周组织一次活动,也可将专业竞赛融入其中,长期坚持有利于增强学生的归属性与获得感。

(三)课程融合策略:将心理韧性培养融入专业教学

课程融合策略注重把心理韧性作为课程思政元素融入专业课程教学之中,在教授专业知识的过程中同时磨炼学生的心理韧性。

1、案例教学融入:在专业理论课中以实际案例向学生介绍一些艺术家们对待挫折的态度,比如在《艺术发展史》的课堂上,着重介绍齐白石、黄宾虹等艺术大家在创作生涯中遇到的难题与解决办法;在设计课上讲授一些优秀设计师在面对客户的否定、设计方案的改变等如何作出自我调整解决问题,促使学生认识到艺术创作之路充满艰辛与曲折,帮助他们形成应对挫折的正确态度和行动策略。

2、评价方式改革:以“支撑专业成长与心理韧性培育”为目标,变革专业课程评价方式,由单一的结果评价转变为过程性评价和结果性评价相结合的综合评价模式。日常教学不仅要关注学生作品的完成质量,还要注意考察学生学习过程中的努力程度、创作实践的广度与深度。通过这种评价改革,既客观反映专业能力,又通过正向反馈增强学生自我效能感,为心理韧性提升提供帮助。

(四)个体心理辅导:精准化的韧性提升路径

针对心理素质薄弱或存在特殊心理困扰(如持续性创作焦虑、专业评价引发的自我否定、比赛失利后应激反应等)的艺术类学生,开展个性化心理辅导,定制相应心理素质培养方案,具体方法如下:

1、情绪调节训练:利用认知行为疗法(CBT)让学生识别出自己产生消极情绪的触发因素,学会正确的情绪调节方法,如:帮助因作品被否定而产生焦虑情绪的学生理性剖析其个人创造力、专业技法、创意方向、审美偏好等主客观因素。把客观事物和主观感受加以区分,克服自身的非理性认知[14]。

2、目标设定与规划:协助学生设置现实可行的艺术目标,并将目标分解为几个具体的实施步骤,增强学生对个人发展的掌控感。同时指引学生制定遇到困难时的心理预案,做好应对变化的准备。比如,指导准备参加比赛的学生制定“成功”或“失败”等情况下的预案。

3、社会支持对接:主动帮助缺少社会支持的学生对接资源,比如推荐艺术类社团、协助联系专业导师等,逐步推动他们建立起自己的外部支持系统。

五、策略体系的实施保障

(一)组织保障

成立心理韧性提升工作小组,小组成员包括二级学院党总支副书记、辅导员、专业教师、心理咨询师。负责策略体系的统筹规划、组织实施与效果评估。明确各成员的职责分工,确保各项策略能够有序推进。

(二)资源保障

整合学校的场地资源,包括画室、工作室、和心理咨询室等,并协调辅导员、专业教师与心理咨询师等人力资源,同时引入社会力量,邀请艺术行业相关人士参与,通过举办讲座、提供创作材料或捐赠等多种方式,共同助力学生成长。

(三)制度保障

将提升心理韧性的工作融入艺术院校现有的心理健康教育体系中,通过建立明确的活动开展、评估反馈等制度,使这项工作的推进有章可循、持续稳定。同时,定期对实施效果开展评估,并依据实际情况不断调整和优化具体策略。

六、结论

提升艺术类大学生的心理韧性是一项系统工程,需要紧密结合他们的群体特征,采取多层次、多角度的干预方式。在具体实施过程中,应注重各类策略之间的互补与配合,形成协同效应;同时也要根据实际反馈,对策略进行灵活调整和持续优化,以确保实效。通过这些努力,有望增强艺术类大学生的心理韧性,助力他们更好地应对专业学习与个人成长中的挑战,最终实现艺术素养与心理健康的共同发展。

参考文献

[1] Masten A S. Ordinary magic: Resilience processes in development[J]. American Psychologist, 2001, 56(3):227–238. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227.

[2] 席 居 哲 , 桑 标 , 左 志 宏 . 心 理 弹 性 (Resilience) 研 究 的回 顾 与 展 望 [J]. 心 理 科 学 ,2008,(04):995-998+977.DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.2008.04.044.

[3] 李海垒 , 张文新 . 心理韧性研究综述 [J]. 山东师范大学 学 报 ( 人 文 社 会 科 学 版 ),2006,(03):149-152.DOI:10.16456/j.cnki.1001-5973.2006.03.029.

[4] WestEd. Using the Resilience & Youth Development Module [EB/OL]. (2003).http://www.west-ed.org/hks

[5] Urie Bronfenbrenner. The Ecology of Human Development [M].Cambridge:Harvard University Press,1979.

[6] 孙鸣阳 . 艺术类专业大学生心理资本与共情的关系研究 [J].江西电力职业技术学院学报 ,2024,37(07):67-69.

[7] 张凯璇 , 林桐 . 表达性艺术治疗在艺术院校心理健康课程改革中的应用 [J]. 大众文艺 ,2024,(18):184-186.DOI:10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2024.18.062.

[8] 岳敏 , 曹吉伟 . 艺术类大学生心理健康问题研究 [J]. 黑河学院学报 ,2017,8(02):26-27.

[9] 杜明书, 邓楠楠. 河北省艺术类大学生复原力状况及探因[J].中小企业管理与科技 ( 上旬刊 ),2009,(09):195-196.

[10] 张钰晗 . 积极心理学视角下艺术院校提升大学生心理韧 性 的 策 略 探 讨 [J]. 丝 路 视 野 ,2023(21):75-77. DOI:10.12319/j.issn.2096-1200.2023.21.75.

[11] 张志刚. 新媒体时代大学生心理资本现状及其提升路径[J].黑龙江教师发展学院学报 ,2020,39(05):116-118.

[12] 陈丽颖 , 江泽凡 , 陈凯琳 . 表达性艺术治疗在高职心理育人 中 的 应 用 研 究 [J]. 科 教 文 汇 ,2025,(16):162-166.DOI:10.16871/j.cnki.kjwh.2025.16.035.

[13] 徐智 . 艺术疗愈对艺术专业大学生心理健康问题的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计 ,2025,5(02):81-83.

[14] 李红菊 , 李欢晓 . 创造性艺术治疗对大学生焦虑抑郁情绪干预效果研究 [J]. 艺术教育 ,2024,(11):34-37.

作者简介:张军,男,1986.02,安徽蚌埠,汉族,助教,硕士研究生,研究方向:大学生心理健康教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)