“旋转之美”

芮盼盼

浦江县中山中学 322204

引言

匀速圆周运动是自然界和日常生活中常见的运动形式,也是连接数学与物理的重要桥梁。在新课标背景下,如何将抽象的三角函数概念与具体的物理现象相结合,培养学生的数学建模能力和创新思维,成为高中数学教学的重要课题。基于问题解决的教学模式,通过设计真实、有趣的问题情境,能够有效激发学生的学习兴趣,促进深度学习。

一、教学案例设计

(一)设计意图说明

本案例设计的核心理念是将抽象的数学概念与具体的物理现象相结合,通过真实的问题情境激发学生的学习兴趣,培养其数学建模能力和创新思维。设计时特别考虑了以下几个方面:

1. 情境选择:以摩天轮为背景,选择这一情境是因为它是学生熟悉且感兴趣的物体,能够直观展示匀速圆周运动的特点,便于学生理解和建立数学模型。

2. 问题链设计:通过层层递进的问题链,引导学生从观察现象到建立模型,再到应用模型解决实际问题。这种设计有助于学生逐步深入理解概念,培养逻辑思维能力。

3. 跨学科整合:将数学与物理知识有机结合,体现新课标倡导的跨学科学习理念,为学生应对新高考中的综合题做好准备。

4. 探究式学习:通过小组讨论、数据分析等活动,鼓励学生主动探究,培养其合作学习和自主探究能力。

5. 思维可视化:采用思维导图进行课堂总结,帮助学生构建知识网络,培养其系统思维能力。

(二)教学目标与内容

本教学案例以" 摩天轮上的数学" 为主题,教学目标是多层次的:在知识层面,要求学生理解匀速圆周运动的数学模型,掌握用三角函数描述周期性运动的方法;在能力层面,培养学生的问题分析能力、数学建模能力和创新思维能力;在情感层面,激发学生对数学应用的兴趣,增强跨学科学习意识。教学重点在于建立匀速圆周运动的数学模型,难点在于理解相位、角速度等概念,并将其与三角函数性质相联系,教学时间为1 课时(40 分钟)。

(三)具体教学设计

1. 引入问题(3 分钟):

播放摩天轮运行视频,展示摩天轮的匀速圆周运动。

提出问题:" 如果我们想用数学来描述摩天轮上座舱的运动,应该怎么做? "展示摩天轮简化示意图,标出关键参数:半径 R=30 米,角速度 ω=π/30rad/ (即12 分钟转一圈),座舱初始位置 θρ=0 。

2. 建立模型(10 分钟):

学生分组讨论,尝试建立数学模型。

教师引导:考虑座舱在水平和竖直方向的位置变化,如何用三角函数表示?

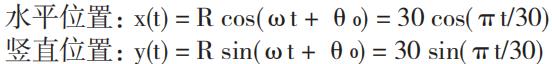

预期学生得出模型:

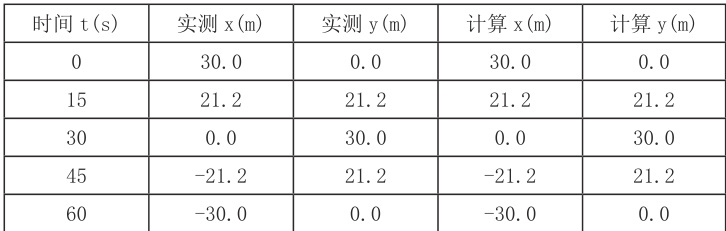

3. 验证模型(10 分钟):

教师提供实际数据(如下表),学生验证模型。数据示例:

4. 应用模型(10 分钟):

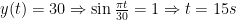

问题 1 :如果摩天轮转速加快一倍(  ),模型如何变化?计算1=10s 时的座舱位置。

),模型如何变化?计算1=10s 时的座舱位置。

时: x=-15m , y=25.98m

时: x=-15m , y=25.98m

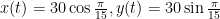

问题2 :座舱何时首次到达最高点?

解答:

问题 3 :两个座舱同时启动,初始角度相差 ,描述它们的相对运动。

解答:第二个座舱的 Δy 坐标始终等于第一个座舱的 x 坐标,相位差

5. 总结反思(7 分钟):

学生分组绘制思维导图,总结匀速圆周运动的数学模型。

教师点评,强调三角函数在描述周期性运动中的重要性。

布置课后思考题:如何将模型应用于其他周期性现象(如单摆运动、交流电等)?

二、教学实施过程

课堂开始时,教师播放了一段摩天轮运行的视频,并提出问题:" 如果我们想用数学来描述摩天轮上座舱的运动,应该怎么做? " 这个问题立即引发了学生的兴趣和思考。接着,教师展示了一张摩天轮的简化示意图,标出了关键参数:摩天轮半径 R,角速度 ω,座舱初始位置 θ₀。

学生被分成若干小组,每组 6-7 人。教师引导学生思考:如何描述座舱的位置随时间的变化?各小组开始讨论,尝试建立数学模型。在讨论过程中,教师巡视各小组,适时给予提示和指导。例如,当学生只考虑竖直方向的位置变化时,教师通过提问引导学生考虑水平方向的变化。

接下来,教师提供了一组摩天轮运行的实际数据,包括不同时间点座舱的坐标。学生利用这些数据进行验证和调整模型。通过数据分析,学生逐渐认识到需要引入三角函数来描述座舱的运动,并理解了角速度、相位等参数的物理意义。

在模型应用环节,教师提出了几个实际问题:1)如果摩天轮转速加快,模型中的参数会如何变化? 2)如何计算座舱到达最高点的时间? 3)如果两个座舱同时启动,但初始位置不同,如何描述它们的相对运动?学生利用建立的模型解决这些问题,进一步加深了对三角函数应用的理解。

最后,教师引导学生用思维导图总结本节课的主要内容。思维导图以 " 匀速圆周运动的数学模型 " 为中心,辐射出 " 三角函数应用 "、" 参数意义 "、" 模型建立 "、" 实际应用 " 等分支,帮助学生构建完整的知识网络。

三、基于问题解决的三角函数教学策略

基于本案例的实施经验,总结出以下有效的教学策略:首先,问题设计要贴近学生生活,能够引发学生的兴趣和思考。其次,教学过程要注重学生的主动参与,通过小组讨论、数据分析等方式,让学生成为学习的主体。再次,要重视数学模型的建立和验证过程,帮助学生理解数学概念的实际意义。最后,要设计层次性的问题链,引导学生逐步深入思考,培养其数学思维能力。

在实施基于问题解决的三角函数教学时,需要注意以下几点:第一,要准确把握学生的认知水平,设计有效问题;第二,要善于引导和启发,在学生遇到困难时给予适当的提示;第三,要鼓励学生提出问题和质疑,培养其批判性思维能力;第四,要及时总结和反思,帮助学生构建完整的知识体系。

四、教学效果分析与反思

通过课堂观察和学生反馈,这堂课取得了良好的教学效果。首先,真实的问题情境和生动的引入方式有效激发了学生的学习兴趣。其次,通过建立数学模型和解决实际问题的过程,学生对三角函数的理解更加深入,数学建模能力得到了提升。再次,思维导图梳理知识,培养了他们的归纳总结能力。

教学过程中也暴露出一些问题。首先,部分学生不理解匀速圆周运动,在理解角速度和相位概念时存在困难。其次,课堂时间有限,讨论不够充分,一些学生难以将所学知识迁移到新的问题情境中,个别学生的参与度不高,反映出合作学习策略还有待改进。

针对这些问题,做了改进:首先,在课前可以安排复习匀速圆周运动,为学生理解模型打下基础。其次,可以考虑将模型应用环节延伸到课外,设计更多样化的问题情境,帮助学生巩固所学知识。最后,在小组讨论中采用更明确的任务分工,确保每个学生都能积极参与。

未来的研究可以进一步探讨如何将信息技术与基于问题解决的教学模式深度融合,如何设计更加有效的评价方式,以及如何在不同数学主题中推广这种教学模式。相信随着教育改革的不断深入,基于问题解决的教学模式将为高中数学教育引发新的探索。

参考文献

[1] 王颖喆,关于中学数学建模教与学的思考 [J]. 数学通报,2020,59(11):1-3.

[2] 曹华平,指向数学概念深度学习的教学策略的思考 [J] ;数学通讯;2023 年(10):6-9.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)