脑卒中患者早期功能锻炼护理模式对肢体功能恢复的影响

王丽仙

云南省玉溪市第三人民医院 康复医学科 云南玉溪 653100

脑卒中是一种常见的中枢神经系统急性疾病,具有高致残率和高复发率,严重影响患者生活质量。近年来,该疾病发病率持续上升,且逐渐呈年轻化趋势。多数患者在发病后出现不同程度的肢体运动障碍,限制其日常活动能力。研究表明,神经系统在脑卒中早期阶段具有较强的可塑性,科学的功能锻炼可激活残存神经元,促进神经功能重建,提升运动恢复效果。基于此,本研究构建了一套系统的早期功能锻炼护理模式,探讨其对脑卒中患者肢体康复的干预效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入 2023 年 5 月—2024 年 5 月在我院收治的脑卒中急性期后患者共 30 例,采用随机数字表法分为对照组与干预组各 15 例。对照组男8 例、女7 例,年龄 56~76 岁,平均( 65.3±5.4 )岁;干预组男9 例、女 6 例,年龄 58~75 岁,平均( 64.7±5.1 )岁。两组患者在性别、年龄等基线资料方面比较差异无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。纳入标准:(1)符合《脑卒中诊治指南》中关于急性期脑卒中的诊断标准,确诊为缺血性或出血性脑卒中;(2)首次发病,发病至入院时间不超过 7 天;(3)经头颅 CT 或 MRI 明确诊断;(4)意识清楚,能够配合康复训练;(5)肢体存在明显运动功能障碍;(6)签署知情同意书,自愿参与本研究。排除标准:(1)合并严重心、肝、肾功能障碍或恶性肿瘤者;(2)伴有严重认知障碍、精神障碍或交流困难者;(3)既往有中枢神经系统疾病史影响本次评估(如帕金森病、癫痫等);(4)存在严重骨关节疾病或活动受限无法开展锻炼者;(5)中途放弃干预或资料不完整者。

1.2 方法

对照组实施常规护理措施,主要包括基础生活照护、饮食与药物指导、健康宣教及并发症预防等。干预组在此基础上给予系统化的早期功能锻炼护理,干预周期为4 周,具体包括以下四方面内容:

(1)评估与计划制定

入院 24 小时内由责任护士配合康复治疗师,对患者进行神经功能、肌力、关节活动度等方面的初步评估,并结合患者年龄、体力和病情稳定程度,制定个体化、阶段性的功能锻炼护理计划,明确训练目标与重点。

(2)阶段性功能锻炼

按照“由易到难、循序渐进”的原则,结合床上活动、坐起、站立及步行等训练阶段,逐步引导患者进行功能恢复:早期阶段(第 1~3 天):开展肢体被动活动训练,如上下肢关节活动度练习、肌肉牵伸等,每日 2次,每次 15 分钟;中期阶段(第 4~10 天):在床边进行坐位平衡训练和主动抬臂、握拳等训练,辅助进行床上翻身、坐起等功能性动作;后期阶段(第11 天至出院):根据病情引导站立练习、平衡训练及短距离助行器辅助步行练习,逐步过渡到日常功能动作训练。

(3)生活技能训练与心理护理

护士每日协助患者进行如穿衣、洗漱、如厕等生活技能训练,提升其日常生活自理能力;同时进行心理疏导,缓解患者焦虑、抑郁情绪,增强康复信心,提高训练依从性。

(4)家庭参与与康复记录

指导家属积极参与功能锻炼全过程,学习协助技巧,确保患者在院外也能延续康复训练。同时建立康复日志,记录患者每日训练内容、时间及主观感受,定期进行康复评估,适时调整训练方案。

1.3 观察指标

在干预前及干预 4 周后,分别对两组患者进行功能评估。肢体运动功能采用 Fugl-Meyer 运动功能评定量表(FMA),总分 100 分,得分越高表示运动恢复越好。日常生活能力通过 Barthel 指数(BI)评估,涵盖如厕、穿衣、进食、行走等 10 项基本活动,总分 0\~100 分,分值越高表示生活自理能力越强。评估工作由统一培训的护理人员在同一时间段完成,以确保结果的准确性与一致性。

1.4 统计学处理

本研究所有数据采用 SPSS 26.0 统计软件进行分析,以 P<0.05 为差异具有统计学意义的判断标准。

2 结果

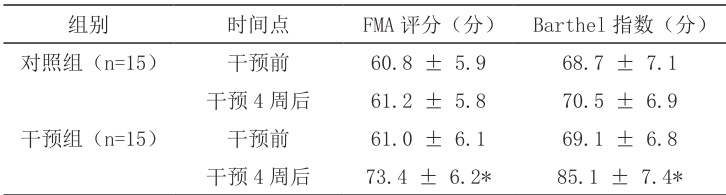

干预前两组FMA 评分、Barthel 指数对比差异无统计学意义( P>0.05 )。干预后干预组FMA 评分、Barthel 指数显著高于对照组( P<0.05 )。见表1。

表 1 :两组 FMA 评分、Barthel 指数对比(  )

)

注:* 与对照组同期比较,差异有统计学意义( P<0.05 )

3 讨论

脑卒中作为一种高致残率的神经系统疾病,患者常因中枢运动通路受损而导致不同程度的肢体运动障碍。研究显示,发病后早期阶段是神经功能可塑性较强的关键窗口期,此时开展科学的功能锻炼尤为重要,可显著促进患者的功能恢复与生活能力提升 [1]。本研究结果显示,干预组在实施系统化早期功能锻炼护理后,FMA 评分和 Barthel 指数较对照组均有明显提高( P<0.05 ),说明该干预模式对改善脑卒中患者肢体功能和日常生活能力具有积极作用。其作用机制主要体现在以下几个方面:

首先,阶段性运动训练能有效调动肢体残存的运动潜能。通过从被动训练逐步过渡到主动训练,促进肌力恢复与关节活动度改善,同时避免废用性萎缩与肌肉僵硬,为后期功能重建奠定基础。特别是引入坐起、站立、行走等任务导向训练,可更贴近患者日常生活情境,提高实用性与参与度。其次,生活技能训练与心理干预的融合,不仅提升了患者的自理能力,还在情绪层面提供支持。脑卒中患者普遍存在焦虑、失落等负面情绪,护士通过结构化沟通与鼓励干预,有助于提高患者的康复信心与训练依从性,从而间接促进功能恢复。此外,家庭参与机制的引入提高了康复训练的延续性。家属在训练中的配合与监督,不仅增强了患者的归属感,也保障了院外康复的持续推进,是实现“院内—院外”一体化康复护理的重要环节[2]

综上所述,本研究所实施的早期功能锻炼护理模式能够显著改善脑卒中患者的运动功能与生活质量,具有良好的临床适应性与推广价值。但本研究样本量较小,干预周期相对集中,未进行长期随访。后续可结合远程康复技术,延伸干预周期,进一步验证其对远期功能恢复及再发预防的综合效果。

参考文献:

[1] 陈晓红,王静,张丽娟. 系统性早期康复护理对脑卒中偏瘫患者运动功能及生活质量的影响 [J]. 护理研究,2022,36(10) :1823-1826.

[2] 中国卒中学会 . 中国脑卒中早期康复治疗指南(2021)[J]. 中风与神经疾病杂志,2021,38(9) :819-829.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)