地铁运营车站更新改造关键技术应用研究

胡宽

上海隧道工程有限公司 上海市 200030

1 工程概况

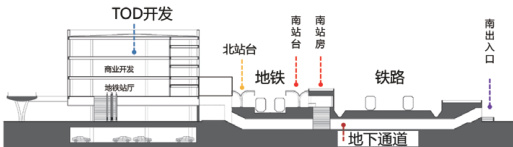

上海地铁 1 号线莲花路站位于上海闵行区梅陇镇,南北向设置于沪闵路南侧地块内,为上海轨道交通 1 号线南延伸段地面车站。车站北端紧邻沪闵高架,南侧紧邻沪杭铁路。莲花路地铁站为地面一层侧式站台,东、西两侧的地下通道下穿地铁及沪杭铁路,连接车站出入口,同时兼具南北向过街功能。

2 改造背景

2.1 现状客流超设计值,过载运营

莲花路站于 1996 年 12 月 28 日启用,距今已近 30 年。随着城市的发展,目前车站周边已日趋发展成熟,客流已与当初设计客流有了显著的差异,大规模的客流已大大超过了车站的承受能力。北侧站台改造借鉴日本经验,通过 TOD 商业开发模式成功改造。经现场调研和分析,南侧站台超载的主要原因是车站进出能力及站台候客空间严重不足,进出站人流及地下通道过街人流的冲突,本文主要分析南侧站台的改造关键技术。

2.2 车站运营时间长,主体结构显现缺陷

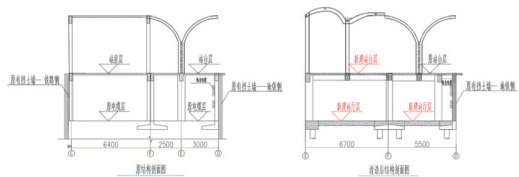

莲花路原南侧站台为单层框架结构,长 186m ,宽 5.5m ,下部为电缆功能层,净高 2.9m, 与站台相配套的站房为二层框架结构,经两个地下通道分割,形成3 个单体,长 25m ,宽 6.5m, 。站房下部同样为电缆功能层,净高 2.9m 。站台与站房两者为独立结构,经对现状结构进行检测与鉴定,存在以下问题:

(1)不均匀沉降,房屋倾斜

东西向倾斜表现为向西倾斜,西向最大倾斜率为 42.08%o ,平均倾斜率为 20.34%o (西向);房屋南北向倾斜无明显规律,南向最大倾斜率为 3.20‰ ,平均倾斜率为 2.31‰ (南向),北向最大倾斜率为 4.41‰ ,平均倾斜率为 3.09‰ (北向)。选取房屋梁底作为相对水准面,对建筑的相对沉降情况进行进一步测量房屋梁底各测点的整体最大沉降差为 27mm ,相邻测点最大沉降差为 22mm ,间距约 7.1m ,相邻最大沉降差率为 3.10%c 。

经现场勘察和分析,上述沉降主要是由于地坪和基础不均匀(2)钢筋外露锈蚀,局部结构配筋不满足现行设计要求

现场多处出现钢筋外露及锈蚀的情况,采取随机抽样的方式进行检测,达到 HRB335 钢筋极限抗拉强度要求。混凝土构件回弹法检测,达到 44.5MPa ,达到要求。结合上述数据对房屋框架梁柱承载力进行计算,参照现行规范验算,部分梁箍筋不满足抗震构造要求,板配筋不满足承载力要求。

3 更新改造关键技术

3.1 总体改造思路

本次改造的总体思路为,将原有站房与站台同层改造为站厅与站台分离式的车站。根据检测评估报告,拆除现有的二层站房,在保留原站台范围的基础上向南新建站台层,使得站台层宽度由原 5.5m 扩建至 12.2m ,扩大 122%⨀ 。原站房及站台下的电缆功能层范围改造成独立站厅层,站厅面积扩大 266%5 。新增自动扶梯、无障碍电梯及楼梯连接站厅至站台层,既解决了安检区及候客区不足的难题,又对站厅功能进行升级,满足车站现代化运营的要求。

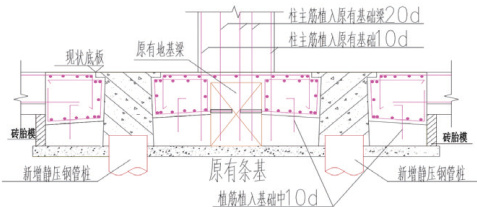

3.2 沉降治理改造关键技术

站台区域北侧为运营的地铁一号线,南侧为运营的沪杭铁路,环境复杂而敏感。车站现有站房及站台下部基础均为条形基础,基础顶埋深为 40cm ,底板为 10cm 厚的素混凝土。经检测鉴定已经出现了不均匀沉降且无法满足新建筑的设计要求。现场破除原底板并下挖40cm 至现基础顶,保证现有的受力体系不受破坏,新建 30cm 厚钢筋混凝土底板和承台,与现基础采用植筋的方式连接成整体。新增钢管桩基础用以解决新建站厅抵抗变形、沉降的要求。

底板施工综合考虑周边环境安全,施工质量、施工进度,采用小单元化施工。每个单元宽度为 12m ,长度不超过 15m⨀ 。受净空限制,施工采用小型化设备,辅以人工。

受周边环境及施工作业净空限制,综合比选了多种桩基础工艺,最终选用静压钢管桩工艺。该工艺具有施工灵活、快速、场地要求小、对周边土体挤压力小等特点。针对沉降结构修复已积累了较多成功的案例,特别适宜在周边环境复杂的工况下使用。现场使用的钢管桩为两种规格:(1)桩径 277mm ,壁厚 10mm ,桩长 26m ;(2)桩径 377mm ,壁厚 12mm ,桩长 25m。

新建底板预先埋入静压钢管桩反力锚杆,预留压桩孔。待新建底板及承台基础养护达到设计强度后,使用小型设备对原钢筋混凝土基础进行开孔至基础底。压桩架与反力锚杆使用螺帽连接,安装千斤顶,利用反力分节压入薄壁空心钢管。单节钢管长度为 2m,钢管间连接采用套管焊接工艺。静压钢管桩压桩速率不大于 0.2m/min ,一次压桩到位,对称跳桩施工。压桩至设计深度后,下部采用细石混凝土进行灌桩,上部 50cm 采用钢筋与新建底板焊接,采用同强度的膨胀混凝土进行封桩。

静压钢管桩施工期间,对两侧轨道进行布点监测,累计最大沉降变形量均不大于 10mm ,符合安全运营的管理要求。

3.3 结构改造关键技术

现有结构未能满足现行规范要求,且存在局部露筋及锈蚀的问题,主要从以下两个方面进行治理:

(1)站台板配筋未能满足承载力要求

现站台板厚度只有 8cm ,板底钢筋存在局部露筋及锈蚀的问题,经检测未能满足现行的承载力规范要求。上海轨道交通 1 号线为上海重要的交通干线,客运量巨大。经多方讨论,不具备跳站或停站新建的条件,因此采用在现结构基础上加固处理的方式。现场板底通过碳纤维加固的方式进行处理。

首先对基层进行处理,凿除松散,破碎的混凝土,对锈蚀钢筋进行除锈,然后采用高强度聚合物砂浆修复。涂刷界面剂可增强粘结力,保证加固效果。板底碳纤维加固采用Ⅰ级布, 300g/m2 ,厚度 0.167mm ,宽度为 100mm ,间距 300mm ;碳纤维端部安装钢压条,压条宽度 100mm ,厚度 5mm 碳纤维施工完成后,在表面施工 M15 水泥砂浆进行防护,厚度为15mm⨀ 。

(2)梁柱结构体系改造

现有的梁柱结构体系,梁箍筋未能满足现行的抗震规范要求,同时下部空间仅作为电缆功能层使用。站厅化改造后,需满足现代站厅运营的要求。结合车站运营的要求,改造站厅需增设电动扶梯,满足空间开敞、动线高效,安全疏散等要求。因此,将现有站台的 3 柱两跨结构、站房2 柱单跨结构,整合成3 桩2 跨结构,将两个独立的单元改造成一个整体单元。

根据上述思路,现有的二层站房全部拆除新建,站台板板底碳纤维加固。现站台板下的梁柱拆除新建,是本次梁柱结构体系改造的难点和重点。

新建底板及桩基础完成后,站台板下梁柱拆除前,使用钢管脚手架满堂撑支撑站台板,保证施工过程中运营安全。现有柱拆除,使用链条锯进行拆除,尽可能减少振动及对周边环境的影响。板下梁拆除,夜间车站停运后,使用风镐人工拆除。梁拆除至现有板底钢筋,并保留原梁钢筋。新建梁截面大于原梁,钢筋包含原梁钢筋,并通过插筋的形式与板底筋焊接连接。新建梁混凝土浇筑,采用板顶开孔的方式,孔径 30cm,间距 1m,夜间停运后,自密实混凝土一次浇筑完成。

新建梁柱体系强度达到设计标准后,新老结构受力体系即完成转化,可以拆除钢管脚手架支撑,继续开展后续相关改造工作。

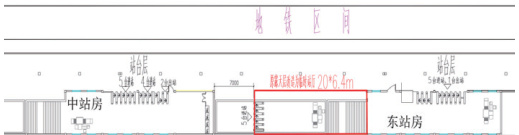

3.4 施工组织关键技术

本项目为运营车站改造项目,整个项目施工期间,车站安全、正常运营是第一考虑要素。一般情况下,施工安排在停运后,有效时间仅为 3h,作业时间非常紧张,且多专业同时进行。因各种复杂原因,对第二天的运营可能造成影响,如运能降低,停运,火灾,伤亡等 [1]。现场进入南站台仅有东、西两根下穿铁路线的地下通道,连接东、中、西三个站房。地下通道的尺寸为宽6m,高2.8m,苛刻的现状给施工组织带来了严峻的挑战。

对现有的客运组织进行调整,利用现有站房间露天层,增设临时站厅,新增闸机,满足后期改造期间客运要求。

现场施工通道过于狭窄,为便于建筑废弃材料运送出站,同时满足相关运输和安全要求,采取“化整为零”的方式,将既有柱切割移除,分4 次切割成5 块移出现场 [2]。

根据现有三个独立站房的布置,采取“改一还一”的策略,分中、东、西三个阶段改造。每个阶段完成后,站台和站厅面积均较现状扩大,客流动线较现状更加高效,显著改善客运状况,从而实现“无感化”运营改造。

4 结语

随着城市化不断推进,城市建设不断发展,与之相配套的交通规模也在不断扩大。地铁作为重要的交通组织方式,尤其在特大城市交通中扮演着举足轻重的作用。截至2025 年5 月,上海地铁共开通线路21 条,全网运营线路总长896 公里,车站517 座。随着运营年限的增加,车站“老龄化”的问题将会逐步显现,也是今后城市轨道交通管理的新课题。结合上海轨道交通 1 号线莲花路站改造工程,通过构建“空间置换 - 基础再造 - 结构再生”的叠合更新技术体系,在国内首次实现地面车站在不停运条件下的大规模系统性改造。莲花路车站改造有效破解了城市轨道交通设施“更新难”的困局,满足了既有运营车站狭小空间内保障运营、便捷施工、受力安全及环境保护的要求[2],可为类似车站升级改造提供参考。

参考文献:

[1] 杨兴山,李国庆 . 既有线改造对运营的影响分析与对策 [j]. 现代城市轨道交通,2008(6):14-16.

[2] 王亚杰. “托梁换柱”法在轨道交通地下车站改造中的应用[j]. 隧道与轨道交通,2019(2):35-37.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)