基于深度学习理念的初中英语阅读教学策略及设计探究

朱娜

吉林农业大学 吉林长春 130000

一、引言

《义务教育英语课程标准(2022 年版)》指出英语课程要发挥核心素养的统领作用,深度学习是促进英语学科素养的重要途径。但是在义务教育的背景下,大部分学校仍然以传统的教学方式,对材料进行浅层次的分析,这种方式导致学生对英语的兴趣逐渐下降。因此,教师在教学过程中要基于深度学习理念,不断推陈出新,采用新方法灵活教学,还要在教学过程中培养学生兴趣爱好,发散学生的批判性思维,更要整合语篇,在教学过程中不断促进学生英语核心素养发展。本文以第七单元“Will people have robots?” 作为教学内容为例, 通过简述深度学习的核心概念,特征和现状从情景化,整体化,问题化三个角度出发,来实现将语言能力、文化意识、思维品质和学习能力相结合的英语学科核心素养的课程目标,从而让深度学习真正融入初中英语课堂之中(丁佳燕,2024)。

二、深度学习概述

(一)核心概念

深度学习从课堂教学角度来看,主要是在教师的指引下,学生围绕文章主题,主动参与并在原有知识认知基础上进行学习的一个有意义学习的过程(韩会珍,2023)。教师通过提出深层次问题并鼓励学生自主探究和应用所学知识解决问题,教师可以显著提高学生的学习投入度、实现深度理解和长期记忆,并最终促进学习效果的全面提高。总的来说,这种方法强调了学生的主体性和实践性,即学生对所学知识进行深度加工,主动建构知识体系,最终形成自己价值判断的学习。

(二)特征

根据深度学习的内涵可知,深度学习具有以下特点:

1、理解性

深度学习强调理解记忆,而非仅仅依赖于死记硬背(张奇源,2023)。它鼓励学习者通过探究、实践和反思来深入理解知识的本质和内在联系,从而形成更为稳固和持久的记忆。深度学习强调学习者需对新知识开展主动性加工处理,其核心在于将新获取的知识与自身已有的认知储备建立关联,进而构建起全新的认知框架。这一主动加工的过程,不仅能够推动知识体系的有机整合,还有助于增强记忆留存的长效性。

2、主动性

深度学习强调学习的主动性,这一特征贯穿于其整个学习过程中(顾海燕,2024)。深度学习要求学习者自主地构建知识体系,将新知识与已有知识相联系,形成新的认知结构。这种自主构建的过程需要学习者具备高度的主动性和自我驱动力。深度学习通常以问题为导向,学习者需要主动提出问题、分析问题和解决问题。这种学习方式促使学习者积极思考,主动寻求答案,并通过实践来验证自己的想法。

3、迁移性

深度学习鼓励学生将在一个阅读材料中学到的知识和技能迁移到新的阅读材料中。这种迁移不仅限于词汇和语法的应用,更重要的是理解文章结构、推理能力和批判性思维等高层次技能。例如,学生在阅读一篇关于环保的英语文章后,能够将这些关于环保的知识和观点迁移到另一篇相似主题的文章中,从而更深入地理解该主题。

三、深度学习下初中英语阅读教学现状

(一)教师在英语阅读教学中忽视对教学方法的创

在实际英语阅读教学中,教师往往采用传统教学方式如填鸭式教学、翻译法等固定的教学方法,这种逐字翻译的方式极大地削弱了学生的学习热情,忽视了他们在课堂上的主体地位,容易陷入教师主导一切的教学困境。这种传统的教学方式,导致教学效率底下,教学效果甚微。

(二)教师在英语阅读教学中忽视对材料的深入挖掘

深入挖掘阅读材料能够帮助学生拓展阅读视野,了解更广泛的文化和知识。但在目前的英语阅读教学中,大部分教师对材料的挖掘仅停留在表面,导致学生无法充分理解文章背后的深层含义和背景信息,学生的思维能力将难以得到有效提升。

(三)教师在英语阅读教学中忽视对学生兴趣的养成

由于教师的教学方法单一、缺乏创新,单一的教学方式往往无法满足学生多样化的学习需求。每个学生都有其独特的学习方式和偏好,而单一的教学方式很难适应所有学生的需求,这就会导致部分学生在学习过程中感到不适应,进而缺乏学习兴趣,甚至产生抵触情绪。

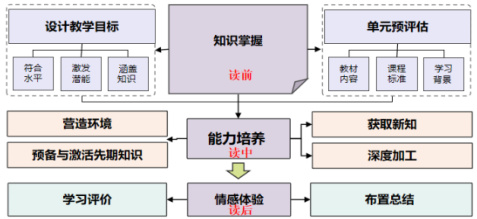

四、深度学习理念下初中英语阅读的教学策略

根据深度学习特性和初中英语阅读教学现状,笔者在传统教学法的基础上,设计了深度学习流程,本文从英语阅读课程的三个环节--- 读前、读中和读后环节入手,提出了设计教学目标,单元预评估,营造环境,预备与激活先期知识,获取新知,深度加工机制和评价学生学习七步骤,具体内容如下图所示。

图1 深度学习流程

对深度学习流程进行了详细的解读,主要分为七步实施,如图1。

(一)设计教学目标

教学目标是教学活动的灵魂,它不仅指引着教学的方向,还衡量着教学的成效。每一节课的教学目标,既要确保它们符合学生的知识水平,又能激发其学习潜能。这些目标不仅涵盖了学生需要掌握的具体知识点,还注重培养学生的问题解决能力、批判性思维以及综合素养。

(二)单元预评估

为了确保深度学习模式的顺利实施,在每个单元开始前教师会进行细致的预评估。教师通过审视教材内容、课程标准以及学生的学习背景,系统规划学习内容、明确学习目标,并精心设计学习活动。

(三)营造环境

为了营造一个安全、积极的学习氛围,教师要注重提问的方式和方法,避免给学生带来不必要的压力。在课堂上,要鼓励学生大胆发言,给予他们充分的思考时间,确保每个学生都能在轻松愉快的氛围中学习。

(四)预备与激活先期知识

回顾与激活学生的先期知识是一项重要任务。教师通过启发式教学方法,灵活运用多种手段激活学生的知识储备。同时,教师要组织学生进行小组讨论,让他们在交流中汲取新的视角和启发,进一步激活背景知识,为新知识的学习打下坚实基础。

(五)获取新知识

在传授新知识时,教师要采用多元化的教学策略,确保每个学生都能在适合自己的方式下学习。同时,教师要引导学生对获取的信息进行甄别、深入分析和精细加工,培养他们的批判性思维和综合能力。

(六)深度加工机制

深度加工是知识学习的核心环节。强调通过知觉加工、分析与综合加工、应用加工以及同化加工等层次,逐步引导学生将新知识融入自己的知识体系。在这一过程中,教师注重培养学生的分析、探究和转化能力,确保他们不仅理解知识,还能在实践中灵活运用。

(七)评价学生学习

教学不仅在于传授,更在于反馈与提升。教师要密切关注学生的学习成效,通过课堂观察、作业检查以及测试等方式,全面了解学生的学习情况。同时,还应该鼓励学生进行自我反思,评估自己的学习表现,找出不足并制定改进计划。

与此同时,学生亦需进行自我反思,评估自身在课堂上的表现是否积极、是否准确掌握了教学重点内容、能否独立完成学习任务,以及深度学习策略对其英语阅读能力的提升是否产生积极影响。

五、深度学习理念下初中英语阅读的教学案例

根据以上教学流程,笔者以第七单元“Will people have robots?” Section B 中的 2b 部分作为例,设计了以下的阅读教学内容:

(一)预评估:

进行教学活动前,应该对教学内容做充足的准备,做好课程评估。应该注重小组讨论以及学生主动查找资料的环节,使学生能够真正参与其中。

教师设计好以下问题来对学生的背景知识进行预评估:

Q1: What are your lifestyle predictions for your future life?

Q2: Will technology entirely change our lifestyle?

Q3: Do you think there will be robots to do the work and housework instead of people in the future?从预评估结果看出,学生对未来的生活有着丰富的想象,但表述不出具体依据,可以发现学生们普通缺乏对科技成果的认识。因此,依据学生的学习现状,对阅读教学课堂作出相应的改进和调整。在背景知识输入环节中,教师结合实际生活,展现生活中所融入的科技,使学生能够意识到科技所发挥的重要作用。

(二)预备与激活先期知识:

激活先期知识和教师预备这两个环节是为学生获取新知所做的准备工作,教师根据课堂内容提出相关问题,让学生对文章的主旨思想有所了解。学习前对旧知进行回顾,再开始接受新知,最终把新知和旧知联结起来。

用视频和图片向学生展示机器人的广泛应用,并进行如下

Q1: What is your impression of the various robots? Q2: Do you know what uses robots have in our life?

Q3: Could you wonder what life will be like in the next 100 years?

在这个过程中发现,学生在对上述问题进行思考的过程中能够对将要学习的内容有所了解,根据自己的认知对机器人进行想象,在此基础上开始进行学习。学生可以把学习内容与自身想法做对比,以此模式来获得较好的学习效果。

(三)获取新知识:

为了使学生能够更好地获取新知识,教师需要通过事先设计好的教学活动,引导学生进入新知识的学习。播放视频和解读标题,向学生提出问题,使学生在观看视频时能够有所思考:

Q1: Is new technology important for future life?

Q2: What do you imagine the future to be like?

这两个问题均属于主旨大意类问题,所以学生在观看视频过程中不需要过多的关注细节,只需看懂视频的主要内容即可,对科技有一个初步的认识。

(四)深度加工知识:

1. 学生应该具有一定的阅读能力,教师应该对此加以引导,根据文章中的地点以及时间等关键词找出所需要的信息。在学习过程中学生能够构建知识网络,从而能够对文章的主旨大意进行更好地了解。

本环节向学生提出下列问题:

Q1: What does robots look like?

Q2: What are robots for?

Q3: What do the scientists think about robots?通过问题引导学生总结出每段的大意:

Para 1: What will robots be like in movie?

Para 2: Will robots replace human jobs in the future? (state your opinio

Para 3: Can robots be the same as a human? Why?

教师通过一定的手段使学生意识到新知识学习的开始,在学习过程中学生能够构建知识网络,从而能够对文章的主旨大意进行更好地了解。

2. 教师在分配任务时应该充分认识到学生的实际情况,在完成阅读之后,通过相应的活动使学生能够对文章进行深刻的了解,从而能够对文章的深层含义有所掌握,所采取的活动是角色扮演。

其次,进行阅读活动中的分组讨论, 提高学生团结协作的能力。问题如下:

Q1: Do you believe you will have a personal robot one day?

Q2: What will robots look like in the near future?

让学生根据文章一至四自然段的细节信息回答以下问题:

Q3: What can different robots do for human?

Q4: What kind of jobs can robots do in our daily lif

Q5: Are most people against Mr. White’s opinion

Q6: What are the shapes of robo最后,进行角色扮演活动:

Role-playing activity:Please image you are living in 2122 , and describe your lifestyle in 2122. Conduct a dialogue for each group about the future lifestyle in 2122. (Give students about 3 minutes to have a discussion in group of four, then ask some of groups to make a role play before the class.)

在此过程中教师给出了以下提示:

1)Do you think robots can replace human beings? (please state your opinion)

(2)Do you agree with human beings’ ideals can be realized by technology ?

上述活动完成后,学生通过上述交流对自己的观点进行思考,通过这种方式能够更加深刻地进行深层次的学习,使学生在表达观点时更加明确、有深度。分组讨论时,学生首先在组内发表相关意见,在不同小组之间再互相交流, 这样能够充分了解其他学生的想法,能够提高学生的开拓性思维,也能够培养学生的批评性思维。

(五)学习评价:

在阅读课后,教师引导学生运用评价策略,评价反思个人的课堂表现、阅读行为、阅读习惯。通过学习评价,找出自身所存在的不足,并对此进行针对性的改进,完成提升自身阅读理解能力的学习计划。

六、结语

在新时代背景下,深度学习方式与学习理念在初中英语阅读中发挥着重要作用。深度学习不仅在引领英语学科核心素养的培育中占据核心地位,还深刻践行了立德树人的教育根本任务。基于此,将深度学习理念融入初中英语阅读教学之中,能够显著提升学生的阅读理解能力与思维层次,为学生构建起终身学习的坚实基础,从而更加自信地面对并引领未来社会的快速发展。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 . 义务教育英语课程标准(2022 年版)[S]. 北京:北京师范学出 版社,2022.

[2] 丁佳燕 . 信息技术赋能初中英语写作教学中深度学习的策略 [J]. 中小学英语教学与

[3] 韩会珍 . 基于深度学习提升初中英语阅读教学有效性的策略 [J]. 教育界,2023,(19):17-19. 有效性的策略 [J]. 教育界,2023(19):17-19.

[4] 张奇源 . 深度学习视域下初中英语阅读教学策略探究 [J]. 国家通用语言文字教学与研究 ,2023,(02):88-90.

[5]顾海燕.基于深度学习的初中英语阅读教学策略探究[J].中小学外语教学(中学篇),2024,47(07):42-48.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)