论中小学传染病校级、年级与班级协同防控策略

罗怡宸

湖南师范大学医学部2021 级预防班

中小学校作为人群高度密集场所,传染病传播风险显著高于社区环境。但是传染病防控长期存在职责边界模糊、响应层级错位等问题,如班级教师承担传染病报告职责但缺乏专业判断能力,校级管理层虽掌握资源却难以及时获取一线信息。本研究基于三级协同治理理论,结合深圳、长沙等地实践案例,构建差异化防控策略框架,为提升校园公共卫生韧性提供路径支持。

一、校级防控:顶层设计与资源整合

校级防控是校园传染病防御体系的“中枢系统”,其核心职能涵盖制度设计、资源调配与跨部门协作。

1. 组织机制创新。一是设置健康副校长,如湖南开福区首创医疗机构专业人员派驻机制,赋予其数据知情权、校务参与权、工作建议权、考核优先权四项核心权限。通过每月入校指导、季度行政例会、学期技能培训形成闭环管理,2024 年该区中小学流感发病率显著低于全市均值,累计接种流感疫苗 3.64 万剂次。二是健全应急决策体系,山东省聊城市莘县一中建立校长负责的卫生防疫领导小组,联合教育局、疾控部门形成联防联控架构,明确突发疫情下“疫点封锁、全面消杀、教学调整”响应流程,配套《卫生防疫应急预案》规范处置标准。

2. 预测预警技术。一是多源数据融合,深圳大鹏新区应用贝叶斯结构时间序列模型(BSTS),整合中国疾病预防控制信息系统流感报告数据与学生健康监测系统缺勤数据。实证显示两个系统具有显著时间关联性( r=0.93 , P<0.001 ),预测均方根误差(RMSE)降至0.33-0.35。二是气候敏感型预警,基于 870 万病例研究证实,低温导致 35% 呼吸道病例,高温贡献 22.12% 媒介传染病。建议北方学校冬季启动低温响应,华南地区雨季强化登革热筛查。

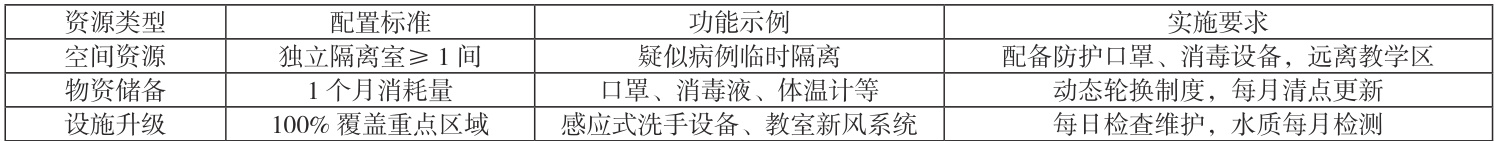

表1:校级防控资源保障要素

3. 智能监测升级。推广非接触式体温监测仪(如红外热成像通道),结合AI 症状识别技术降低漏检率。

4. 疫苗策略优化。参考开福区经验,推动流感疫苗、HPV 疫苗纳入地方财政补贴项目。

5. 空间防控革新。针对“经空气传播”新定义,在教室安装垂直层流通风装置,降低气溶胶传播风险。

二、年级防控:差异化管控与过程监督

年级层级的核心价值在于承上启下,既要转化校级策略为具体方案,又要统筹班级执行。

1.分级管理策略。一是小学以行为养成为核心,通过“洗手儿歌”“卫生徽章”等趣味方式强化手卫生,每节课间强制通风 5 分钟。二是初中推行自主健康管理,培训学生卫生监督员记录《健康日志》,重点防范诺如病毒等接触传播疾病。三是高中建立“学业、健康”平衡机制,避免因病缺勤导致学业压力激增,提供线上线下教学衔接方案。

2. 环境风险干预。一是空间消毒,走廊、卫生间等公共区域执行每日 2 次含氯消毒(课间操、放学后时段),消毒液浓度严格按 500mg/ L 标准配制。二是通风管理,教室安装 CO2 浓度监测仪,超过 1000ppm 自动报警。冬季采用“课间对角开窗法”,确保通风同时减少室温流失。

3. 聚集性疫情响应。当同一班级 2 例以上相似症状病例时,年级组立即启动应急响应:一是暂停跨班活动与走班教学;二是密接者实施“两点一线”居家监测;三是高频接触物表消毒频次提升至每小时1 次。

三、班级防控:精准执行与家校协同

班级是防控网络的“末梢神经”,其效能取决于日常操作的规范性与家校协作深度。

1. 日常监测标准化。一是双轨晨午检,班主任使用电子测温枪初筛,卫生委员记录《症状台账》。肥东县八斗学校实施“一看二问三测”流程:观察精神状态、询问身体状况、测量体温异常者。二是缺勤溯源,建立“病因-病程-复课”追踪链,发热学生需提供退烧后 48 小时医学证明方可返校。

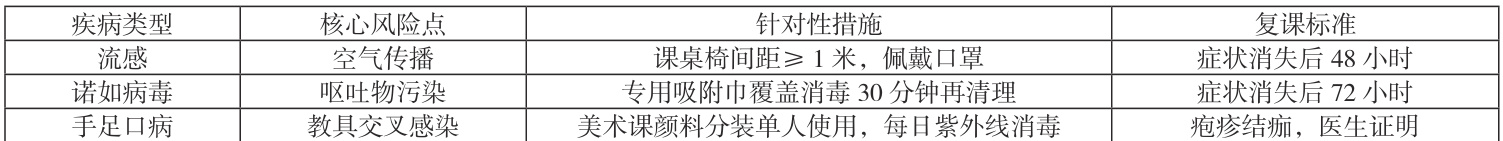

表2:班级重点传染病应对要点

2. 家校共防机制。一是信息透明化,通过班级群发布《防控告知书》,明确常见传染病潜伏期、症状图谱及就医指征。二是行为干预,开展“家庭卫生承诺书”签订活动,要求家长监督学生居家手卫生、睡眠时长及营养摄入。

四、三级联动:信息共享与质量保障

1. 信息共享。构建“班级发现→年级研判 → 校级决策”信息流。班级主要负责每日放学前提交“零报告”,异常信息 10 分钟内通报年级组。年级主要负责汇总班级异常缺勤立即启动风险评估,向校级提报响应建议。校级主要负责结合疾控部门预警,决策是否启动分时错峰等升级措施。

2. 质量保障。一是交叉检查,校级督查组每周抽查年级或班级记录, 纳入教师绩效考核。二是情景演练,每学期开展“晨检异常”“隔离室 启用”等场景模拟,重点检验年级- 班级衔接效率。

实践证明,三级协同体系可使传染病暴发风险下降 25%-40% ,同时培养学生“自身健康第一责任人”意识。未来可通过智能技术赋能、疫苗策略优化和空间防控升级,构建气候适应性校园公共卫生体系。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)