《新媒体营销》线上线下混合式一流课程建设改革研究

曹明香 刘晓彤 吕沛

广州工商学院商学院 广东广州 510800

一、引言

信息技术的迅猛发展改变了教育的时空边界,催生了多种新型教学模式。教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》、《教育信息化2.0 行动计划》等政策文件明确提出,要推动“智慧教育”发展,构建以学生为中心的新型教学生态。新媒体作为数字化传播的代表,其对社会营销方式的重塑也促使高等教育在课程内容与教学方法上进行转型。

二、课程建设现状分析

(一)课程基本定位与教学目标

《新媒体营销》是市场营销专业的重要应用型课程,主要面向高年级本科生,具有高度的综合性、实践性和时代性。课程目标不仅在于帮助学生掌握新媒体平台及其运营方法,更在于培养其策划与实施整合营销传播方案的能力,增强数字营销背景下的职业竞争力。教学目标具体包括:理解新媒体营销的基本理论与发展脉络;掌握各类新媒体平台的运作机制与营销策略;具备创意策划、内容运营、数据分析等综合能力;熟悉企业在数字营销环境中的实操流程与工具应用;形成以用户为中心的品牌传播与数字沟通意识。

(二)课程内容结构与教学资源现状

当前课程内容普遍由五部分构成:新媒体概论、主流平台解析、内容创意策略、整合传播策划、新媒体效果评估。但由于新媒体环境的快速变化,教学内容更新往往滞后于行业发展节奏,导致课程“陈旧化”。例如,近年来短视频直播带货的兴起、KOC/KOL 营销、私域流量运营等前沿话题尚未系统融入课程体系。教学资源方面,多数课程仍以 PPT和纸质教材为主,线上资源建设相对薄弱,缺乏原创性微课视频、平台操作演示等数字化教学素材,难以激发学生的学习兴趣。

(三)教学模式与课堂互动分析

《新媒体营销》课程当前仍以传统面授为主,授课模式以教师讲授为核心,学生参与度有限。课堂缺乏案例研讨、任务驱动、项目实践等教学环节,未能实现“以学生为中心”的教学理念转变。此外,课程设计普遍缺乏跨平台整合与产教融合协同,如未能与实际企业或平台进行对接,缺乏真实营销项目与企业数据支持,影响了课程的实用性与育人功能。

(四)课程评价方式的局限性

多数高校仍沿用传统的闭卷考试作为主要考核形式,过程性评价机制不健全,学生在课程中的持续参与与阶段性表现难以反映。评价结果往往只反映学生的记忆与理解能力,而无法衡量其实践能力与创新思维,削弱了课程改革的成效。

综上所述,现有《新媒体营销》课程在内容结构、教学方法、教学资源、考核机制等方面均亟待改革。需通过引入混合式教学理念,推动课程从“知识传授型”向“能力建构型”转变,从而全面提升课程质量与育人实效。

三、课程建设改革的基本思路

(一)总体建设理念

本课程建设改革遵循“学生中心、能力导向、融合创新”的基本教育理念,紧扣“课程思政”“产教融合”“数字赋能”等核心要义,力求构建以学生为主体、以能力培养为导向的混合式教学体系,打造线上线下有机融合、理论实践深度协同的教学模式。

(二)课程建设目标

课程改革围绕“一流课程”的核心指标,提出如下建设目标:课程内容前沿化:引入最新行业案例与数据,更新短视频营销、直播带货、AI 辅助创作等内容模块;教学模式融合化:打通线上线下教学边界,实行“翻转课堂 + 项目驱动”教学法;资源配置数字化:建设高质量微课视频、互动案例库、仿真模拟系统等数字资源;实践环节项目化:通过校企协同、任务驱动,开展真实营销项目训练;

课程评价多元化:构建以过程性评价为核心的多维度考核体系,涵盖知识、能力、素养等维度。

(三)课程框架与模块设计

课程采用“基础理论 + 平台技能 + 项目实践”三段式结构,具体模块如下:

基础认知模块:新媒体概念、发展历程、营销原理;平台应用模块:抖音、小红书、微信公众号、知乎等平台特性与运营策略;内容创意模块:内容定位、短视频剪辑、文案撰写与视觉传播;策划实战模块:整合传播方案设计、线上活动策划、数据分析;成果展示模块:项目路演、线上发布、实战反思。

(四)教学路径设计

整体教学流程分为四个阶段:课前自主学习(线上):通过微视频和导学任务实现“预学”;课堂导学互动(线下):开展案例研讨、小组讨论、实践操作;课后项目推进(线上/ 线下结合):完成项目策划、执行、优化;成果展示与评价:小组汇报、观摩学习、教师点评与互评。该路径形成“教—学—做—评”四位一体教学闭环,有助于激发学生主体意识,强化综合能力培养,提升课堂教学效果。

(五)技术平台与教学工具

课程改革充分借助信息技术,构建教学支持系统:使用“雨课堂”“超星学习通”等开展在线教学与互动测评;建立课程专属“数字资源库”与“学习社群”,促进资源共建共享;借助 AI 辅助工具(如剪映、Canva、AI 文案生成器)提升学生内容创作能力。

四、线上线下混合式教学模式设计

(一)教学模式总体构建

新媒体营销课程采用“线上自学 + 线下研讨 + 项目实践”的混合式教学模式,打破传统“灌输式”教学格局,通过“教—学—做—评”一体化路径,实现教学全过程融合。该模式注重学生主体性发挥,借助技术平台与项目化任务,将教学内容嵌入真实情境中,提升学习动机与知识迁移能力。

(二)教学流程图示与结构设计整个教学流程由“课前—课中—课后”三阶段构成:

课前(Pre-Class):学生在超星学习通平台完成微课视频观看、测验、自测任务;课中(In-Class):线下课堂聚焦于知识深度讲解、案例解析、小组讨论与任务设计;课后(Post-Class):学生基于项目任务开展小组合作,提交阶段性成果并进行师生互动反馈。

教学流程遵循以下环节进行实施:线上微课 → 导学测验 → 线下引导 → 分组协作→ 项目推进 → 成果展示 → 教师点评

(三)线上教学资源配置

视频资源建设:结合课程模块录制 10-15 分钟微课视频,涵盖平台操作教学、案例讲解、数据工具实操等内容;互动资源嵌入:嵌入测试题、问卷、思考题等内容,引导学生反思与反馈;学习社群构建:建立微信群、小程序学习圈等,提升课后互动频率与即时交流质量;多平台融合使用:除超星外,引入雨课堂、慕课堂、知到等平台实现个性化与多样化教学路径。

(四)线下教学组织方式

教学活动多样化:引入头脑风暴、案例分析、角色扮演、模拟发布会等形式,提升课堂参与度;团队协作任务驱动:每个小组认领一个真实企业的新媒体营销任务,完成策划案并在结课前进行展示;互动反馈即时化:教师在课堂中设置即时反馈机制,结合投票器、小程序互动等工具激发思考。

(五)教学工具与技术平台整合

工具选择:教学中广泛引入剪映、Canva、Xmind、WPS AI、百度脑图、Deep Seek 等 AI 或创作工具;技术融合策略:将 SPOC 课程、混合式教学平台与线下空间建设(如创客空间、视频拍摄室)联动,打造“场景+ 内容 + 评价”的沉浸式教学环境;数据支持决策:借助教学平台数据分析学生行为,及时调整教学策略,提高教学精准性。

(六)混合式教学的成效预期

通过“线上引导 + 线下引爆 + 实战贯穿”三重路径,预计可实现如下育人成效:提高学生新媒体操作能力与平台理解力;培养学生营销策划与项目执行能力;

增强学生团队协作、表达能力与应变能力;激发学生学习主动性、自我管理与创造性思维;促进学生“知行合一”与“学以致用”的综合素养构建。

五、教学评价体系改革

在传统的教学评价体系中,常以考试成绩作为主要衡量标准,忽视了过程性评价、能力发展与创新素养的考察,难以全面反映学生的综合能力和课程目标达成情况。《新媒体营销》课程作为一门应用型、实践性较强的课程,强调理论与实践融合、线上与线下整合,需要构建一套多维度、全过程、以学生发展为中心的教学评价体系。教学评价体系的改革,是实现课程“以学生为中心”理念的关键抓手,也是推动“线上线下混合式一流课程”建设质量提升的重要保障。它不仅有助于提升学生的参与度和自主学习能力,也为教师改进教学内容与方法提供反馈依据,进一步推动教学与学术研究的良性互动。

(一)改革目标与原则

本课程教学评价体系改革的总体目标是:构建“过程性评价 + 成果性评价 + 自我与互评”相结合的多元评价体系,促进学生知识、能力、素养的协调发展。

具体遵循以下原则:

多元评价原则:结合认知、技能、态度等不同维度,设置多种评价方式。

过程导向原则:注重学习过程与学习行为,强化形成性评价功能。

参与共享原则:鼓励学生参与评价设计与实施,增加学习责任感。

数据驱动原则:充分利用线上学习平台数据,实现精准分析与反馈。

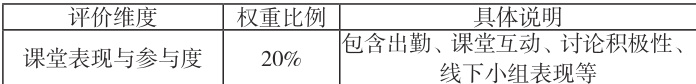

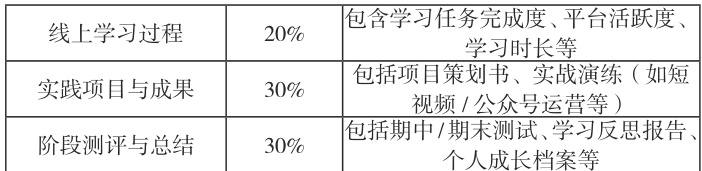

(二)教学评价指标体系设计

1、评价维度设置

本课程教学评价体系设定四个主要维度:

2、评价方式设计

(1)教师评价:由任课教师依据统一标准评定学生在理论掌握、思维逻辑、表达能力等方面的表现。

(2)学生互评:在小组项目中设立互评机制,学生可对组员贡献进行打分与反馈,提升协作责任感。

(3)自我评价:每阶段学习结束后,学生需提交学习反思报告,鼓励自我认知与自我提升。

(4)智能平台评价:利用智慧教学平台自动采集数据,分析学生线上学习活跃度、任务完成率等。

(三)教学评价工具与平台支撑

为确保教学评价的客观性与科学性,本课程依托多种教学技术平台,如超星学习通、雨课堂、腾讯会议、微信公众号数据分析后台等,进行评价数据采集与分析:学习通平台:记录学生线上签到、课件浏览视频学习进度、讨论参与等行为数据。雨课堂系统:推送随堂测验、即时问答、线上测试,及时评估知识掌握情况。社交媒体数据:分析学生短视频发布量、阅读量、互动数据,用于项目成果评估。数据仪表盘分析:教师可使用数据仪表盘查看学生学习行为轨迹,进行精准教学干预。

(四)改革成效与实践反馈

经过多个教学周期的试点改革,课程教学评价体系取得了良好成效:学生参与度显著提升:线上活跃度与课堂互动频率均提升 30% 以上。学习成效更具多样性:学生提交的项目内容更加丰富,形成了包括图文策划案、短视频作品、用户调研报告等在内的多元成果。自我驱动能力增强:通过自评与互评机制,学生反思意识和团队协作能力显著增强。教学反馈及时可用:智能平台数据分析帮助教师及时发现学生学习瓶颈,进行有针对性的辅导。

六、保障措施与持续改进机制

为了实现《新媒体营销》线上线下混合式一流课程建设的持续推进与质量提升,必须建立系统、科学、高效的保障机制。本课程从组织保障、师资保障、制度保障、资源保障四个方面构建多层次保障体系。

(一)组织保障:建立专业教研团队

学校和学院支持组建跨专业、跨平台、跨部门的课程建设工作组,具体由以下人员组成:课程负责人:全面统筹设计与实施;骨干教师团队:负责教学内容开发、课件录制、实践案例设计等;教学设计专家:协助混合式教学流程设计与平台建设;企业导师:引入行业资源和实践项目;教学管理人员:跟进学生学习动态、维护教学秩序。通过明确分工、协同推进,形成课程改革的“任务分解—责任到人—项目管理”机制。

(二)师资保障:构建“双师型”教学队伍

本课程注重教师在学术研究和实践教学中的“双重能力”:提升专业教师新媒体素养:组织教师定期参与新媒体营销相关的师资培训与认证(如短视频制作、数字广告投放等);引进行业兼职导师:从互联网企业、广告公司、MCN 机构等聘请具备实战经验的导师进入课堂讲授真实案例,带领学生参与实训;实施教学互助机制:推动“团队授课制”,教师分工协作、资源共建、经验共享。

(三)制度保障:推动制度改革与政策激励

教学质量考核机制创新:将线上教学、混合式教学纳入教师年度绩效评价,设置教学改革成果奖项;激励机制支持课程建设:对课程资源建设(如慕课、微课、在线测评工具等)给予经费与时间支持;成果转化制度设计:将课程成果与教学研究、课题立项、职称评审、教学竞赛等挂钩,形成激励闭环。

七、结语

《新媒体营销》作为一门融合传播学、市场营销、数字技术等多学科知识的综合性课程,其教学改革已成为高等教育应对数字时代挑战、推动教育现代化转型的重要课题。随着教育信息化、智能化、个性化的不断推进,线上线下混合式教学模式已逐步成为高校课程建设的重要方向。一流课程建设不仅是教学手段的革新,更是教育理念、课程目标、教学方法、师资体系和评价机制的系统变革。

教学改革是一项系统性工程,也是一项长期性任务。尽管《新媒体营销》课程建设在教学内容、方法、评价等方面取得了阶段性成果,但仍面临诸如技术更新快速、教学资源整合难度大、学生差异化需求强烈等新的挑战。未来,课程组将继续在课程内容更新、教学平台优化、师资队伍培养、校企协同育人等方面深入探索,努力打造更具实效性、创新性和引领性的高水平一流课程。

参考文献:

[1] 李震 . 应用型本科混合式教学的思考与实践——以市场营销专业《新媒体营销》 课程为例 [J]. 创新创业理论研究与实践 ,2022,5(8):49- 52.

[2] 朱明远 , 刘红 . 基于 OBE 理念的《新媒体营销实务》课程实践教学改革探索 [J]. 创新教育研究 ,2024,12(9): 642- 652.

[3] 赵丹阳 , 蔡会敏 . 基于 PBL 教学法的新媒体营销实务课程体系构建与实践应用 [J]. 职业教育发展 ,2025,14(1): 547- 553.

作者简介:曹明香(1983.12),女 汉族 湖南郴州人 ,传播学硕士,副教授,从事企业管理、品牌传播、新媒体营销研究

基金项目:本文系2023- 2024 学年广州工商学院质量工程项目“ 线上线下混合式一流课程

《新媒体营销》” 【项目编号:Y LKC202320】研究成果;广州工商学院2023- 2024学年校级质量工程高等教育教学改革项目【项目编号:JX GG20231040】研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)