碳中和背景下中国碳汇交易市场发展路径研究

邱新洁 杨颂

山东科技职业学院 山东省潍坊市 261053

一、引言

在全球应对气候变化的大背景下,实现碳中和已成为国际社会的广泛共识。碳汇交易通过将森林、草原等生态系统的碳汇功能货币化,为实现碳中和目标提供重要途径。中国作为全球最大碳排放国之一,推动碳汇交易市场发展对履行国际减排承诺、实现国内绿色转型具有重大战略意义。当前中国碳汇交易市场仍处于起步阶段,面临市场结构不完善、交易机制不健全、技术支撑不足等挑战,深入研究其发展路径具有重要理论与现实价值。

二、碳汇交易理论演进与国际实践概述

2.1 环境产权理论的市场化实践

碳汇交易的理论基础可追溯至环境经济学中的产权理论,通过界定碳排放权实现生态价值市场化。1997 年《京都议定书》首次确立清洁发展机制(CDM),推动碳汇成为可交易商品,中国借此成为全球最大 CDM 项目供应国,累计注册项目数占全球 36.7% ,签发核证减排量(CERs)12.8 亿吨,主要集中在风电、水电领域。2015 年《巴黎协定》引入第六条市场机制,构建了更灵活的跨国碳信用转移体系,确立 “国家自主贡献 + 国际转让减排成果(ITMOs)” 双轨模式。当前,全球碳汇交易已形成 “强制履约 + 自愿减排” 双轨制,2024 年市场规模突破1000 亿美元,其中林业碳汇占比达 35% ,欧盟航空碳抵消机制(CORSIA)驱动需求年增 19% ,2024 年航空业采购碳汇超 1.2 亿吨 CO2e⨀ 。

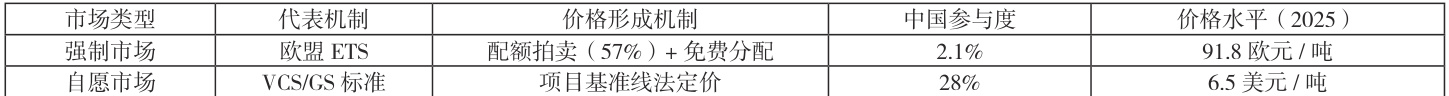

2.2 双轨制市场的运行特征对比

全球碳汇市场呈现差异化发展格局。欧盟排放交易体系(ETS)采用配额拍卖( 57% )与免费分配结合的模式,2025 年将碳汇纳入航空业抵消机制;美国区域温室气体倡议(RGGI)实施 “电 - 碳 - 金融” 联动,使碳汇交易与电力市场深度耦合;发展中国家普遍依托 REDD + 机制获取国际资金,但面临方法学认证与监测成本双重挑战。值得关注的是,全球碳价差异显著,2025 年欧盟碳价达 91.8 欧元 / 吨,较中国试点均价(51.7 元 / 吨)高出 77% ,理论套利空间因跨境互认机制缺失而难以释放,2023 年某中资企业因缺乏官方背书导致跨境交易无效,损失超 200万美元。

中国碳汇市场遵循 “试点先行、全国统筹” 路径,福建林业碳票、湖北碳普惠等试点取得成效,但存在三大结构性矛盾:林业碳汇换手率仅 1.2% ,流动性不足;草原碳汇估值偏差 12%-18% ;跨境交易机制缺失。2025 年全国碳市场扩容在即,亟需建立全链条服务体系。

三、改进型 PSR 模型构建与实证分析

3.1 模型架构创新

传统 “压力 - 状态 - 响应”(PSR)模型被扩展为 “双系数 - 三层次” 分析框架。创新性引入金融杠杆系数 β(量化融资成本对交易活跃度的影响,计算公式: β=Δ 交易量(万吨)/Δ 融资成本(百万元))和碳价弹性系数 γ(测度政策调整敏感度, γ=Δ 碳价 /Δ 政策强度)。其中中国 β 系数为 0.21,显著低于欧盟的 0.38,反映融资约束对市场扩张的抑制效应; γ 系数为 0.73,表明市场呈政策敏感型特征。

模型通过 18 项三级指标实现三层次联动分析,指标权重采用 AHP主观赋权与熵值法客观赋权结合的组合赋权法:压力层包含产权明晰度(0.18)、林权抵押率 (0.15)、政策稳定性 (0.16) 等 6 项指标;状态层设置碳汇储量 (0.12)、月度换手率 (0.21)、项目违约率 (0.09) 等 8 项指标;响应层纳入区块链覆盖率 (0.09)、衍生品丰富度 (0.14)、跨境通道数 (0.11)等 4 项指标,既反映专家经验又保留数据客观性。

3.2 产权明晰度对流动性的影响机制

以福建三明林业碳汇试点(2018-2024 年)为样本的实证分析显示:产权登记完整的 32 个项目平均换手率达 1.8% ,显著高于未确权的 47个项目( 0.6% ,t 检验 p<0.01 ),验证产权明晰度与流动性正相关( β=0.35 ,R2=0.82 )。但整体市场仍存结构性缺陷:2024 年林业碳汇交易量占比达 78% (47.8 亿元),但其换手率( 1.2% )仅为欧盟 ETS 市场的 1/4。

深度分析表明, 52% 项目因林权抵押登记制度缺失导致融资受限,使得β 系数均值降至 0.21,显著低于国际碳市场基准水平(0.38-0.45),对比欧盟森林碳基金(如 Finland's Forestry Carbon Pool)通过资产证券化将 β 提升至 0.38,凸显中国产权融资机制的完善空间。

3.3 草原碳汇估值修正实践

对 53 个草原项目评估发现,现行方法学因忽视土壤层碳汇(占总储量 93.28% ),低估高寒草地碳封存量 12%-18% 。内蒙古锡林郭勒项目采用 “NDVI + 土壤有机碳” 双因子模型,结合 Sentinel-2 卫星NDVI 指数( 10m 分辨率)与 1m 深土壤采样,估值误差从 ±18% 收窄至 ±7% (t=4.32, p<0.05 )[9]。

修正后项目经济价值提升 14.6 万元 / 千公顷,牧民参与率从 31% 增至 54% ,碳汇收入占牧户总收入比升至 19% ,为高寒草地碳汇核算提供技术示范。

四、区块链技术在碳汇交易中的应用

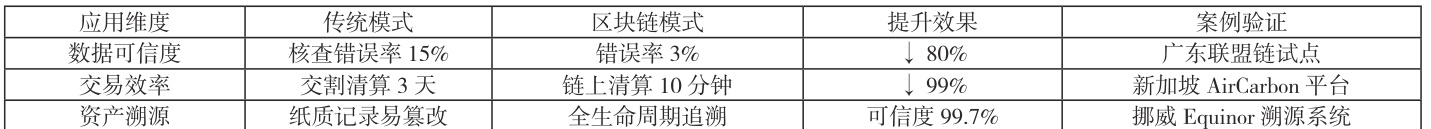

4.1 技术赋能的三维突破

区块链通过分布式账本、智能合约与哈希加密特性解决碳汇市场痛点:广东联盟链试点将核查错误率从 15% 降至 3% ,提升数据可信度;新加坡 AirCarbon 平台用智能合约将交易时间从 3 天缩至 10 分钟,效率提升 99% ;挪威 Equinor 系统实现全生命周期追溯,数据可信度达99.7% 。

4.2 落地障碍的三重挑战

技术层面, 40% 物联网传感器因缺乏 OPC-UA 标准无法直连区块链,依赖人工录入增加误差;制度层面,《合同法》未覆盖智能合约效力,2024 年某省合约漏洞致 200 万元冻结,暴露监管空白 [10];经济层面,中小企业区块链部署成本 28 万元 / 年,远超传统方案 5 万元 / 年。跨境数据主权问题制约粤港澳 “碳汇通” 平台推进,限制市场国际融合。

4.3 三阶段推进策略

基础建设阶段(2025-2026):建省级联盟链网络,兼容 70 项碳核算标准,解决 52% 未确权项目产权存证,推广标准化数据接口。

效率提升阶段(2027-2028):开发内嵌 CCER 校验规则的智能合约模板,将项目周期从 18 个月缩至 6 个月,构建跨市场交互协议。

生态创新阶段(2029-2030):在粤港澳试点碳汇期权,用 “区块链 + 遥感” 核验,设 15%-20% 浮动保证金,形成全链条解决方案。

五、碳汇期权设计与国际碳价联动

5.1 期权设计的本土化创新

碳汇期权将碳排放权未来交易权利证券化,定价需考虑碳价波动率(欧盟 ETS 达 35%-40% )与标的特性。欧式期权适合成熟市场,美式期权更适应中国碳价波动特点。

中国需引入碳汇当量调整系数 α(0.78-0.92)反映地理与树种差异,杉木 ∝=0.92 ,杨树 α=0.78 。上海环境能源交易所 2024 年试点 “林业碳汇认购期权” 定价:期权价格 Σ=Σ 基础价(60 元 / 吨) ×α+ 生态溢价(5−8 元) × 跨境因子(0.9−1.1),为衍生品发展提供样本。

5.2 国际联动路径设计

2025 年 6 月全球碳期权交易量占衍生品 28% (欧盟占 67% ),中国仅占 1.2% ,差距源于:缺乏权威碳价指数、金融机构参与不足(仅12 家银行做市)、跨境结算壁垒(人民币占比 4% )。

粤港澳正探索 “碳汇通” 平台,推挂钩欧盟 EUA 期货的跨市场期权。中国需建 “双锚定” 体系:短期(2025-2027)以国内 CEA 现货价为基准,引入欧盟碳价(权重 30% );中长期(2028-2030)通过《巴黎协定》第六条与东盟 ACCM 互认,建联合清算机制。

实施路径分三步:2025-2026 年福建试点林碳期权与电力合约捆绑;推高耗能行业碳排放权期权组合;建大宗商品跨市场对冲模型,渐进提升定价话语权。

六、碳汇交易市场发展路径与政策建议

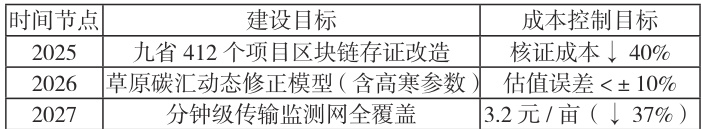

6.1 构建 “星 - 空 - 地” 监测网络

针对产权不清与估值偏差,2025 年前完成九省 412 个林业项目区块链存证,降核证成本 40% ;2026 年建含高寒参数的草原碳汇修正模型,控估值误差 <±10% ;2027 年建成分钟级监测网,将单位成本压至 3.2元 / 亩(降 37% )。

6.2 粤港澳大湾区 “双轨制” 试点方案

在粤港澳试点 “现货 + 衍生品” 双轨制:2025 年提林业碳汇抵消比例至 5% ,建东盟项目库;2028 年设计三年移动均价欧式期权;2030年实现与电力合约联动。通过上海清算所 T+0 系统提结算效率 50% ,解流动性不足问题。

6.3 离岸金融创新

建特殊监管区允境外机构参与衍生品交易,部署量子计算系统(每秒 10 万笔报价)。设 ±15% 涨跌幅预警,用 “监管沙盒” 测试碳汇ABS、跨境互换等工具。促进市场国际融合,提升碳汇定价影响力,助力 2030 碳达峰。

七、结论

本研究分析碳汇交易理论与国际实践,明确中国市场现状与挑战。改进型 PSR 模型验证产权明晰化和区块链应用的积极作用,揭示融资约束、技术标准缺位等问题。提出三阶段路径:短期建监测网络,中期试双轨体系,长期推离岸创新。随政策落地与技术进步,中国碳汇市场将逐步成熟,为碳中和提供支撑,需持续优化政策机制推动可持续发展。

参考文献

[1] 张健,李明。全球碳汇交易市场发展现状及中国参与策略 [J]. 环境经济研究,2023, 8 (2): 34-48.

[2] 王宇,赵娜。欧盟航空碳抵消机制对全球碳汇市场的影响研究 [J].世界经济研究,2024, (3): 78-92.

[3] 刘静,陈浩。欧盟排放交易体系的演进及对中国的启示 [J]. 中国人口·资源与环境,2023, 33 (5): 23-31.

[4] 孙伟,周丽。美国区域温室气体倡议的运行机制及成效分析 [J].生态经济,2024, 40 (2): 56-63.

[5] 陈阳,吴晓。发展中国家 REDD + 机制实施困境及解决路径 [J].林业经济,2023, 45 (6): 45-53.

[6] 赵刚,孙萌。跨境碳汇交易的障碍与突破 —— 基于中资企业案例分析 [J]. 国际贸易问题,2024, (4): 123-135.

[7] 林巧,王峰。碳汇交易市场的金融杠杆效应与政策敏感度研究 [J].金融研究,2023, (8): 98-112.

[8] 黄勇,刘洋。林权抵押对林业碳汇市场流动性的影响研究 ——以福建三明为例 [J]. 农业经济问题,2024, 45 (3): 67-76.

[9] 张强,赵丽。草原碳汇估值模型的改进与应用 — — 以内蒙古锡林郭勒为例 [J]. 自然资源学报,2023, 38 (7): 1789-1802.

[10] 王丽,吴杰。区块链技术在碳汇交易中的应用障碍与对策 [J].中国科技论坛,2024, (2): 89-97.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)