某核电项目建设水土流失与水土保持探讨

邱文章

浙江科路核工程服务有限公司 四川德阳 618000

1 引言

随着核能技术升级与区域能源结构优化需求增长,内陆核电项目选址逐渐向水土流失敏感区域延伸 [1]。该地处长江中下游南岸,属南方红壤丘陵区,水土流失类型以水力侵蚀为主。本文依托某核电项目,通过实地监测与类比分析,构建水土流失预测模型,评估不同施工阶段水土保持措施效益,为同类项目提供可复制的防治经验。

2 研究区域概况与水土流失现状

2.1 区域自然特征

彭泽县属亚热带季风气候,年均降水量 1436mm ,其中 4-6 月降雨占全年 45% 。项目区土壤以红壤为主,质地黏重,抗蚀性较弱。根据《九江市水土保持规划(2025-2035)》,彭泽县森林覆盖率57.22% ,但林分结构单一,混交林比例不足 30% ,导致生态服务功能脆弱。

2.2 水土流失现状

九江市水土流失面积 2358.66km2 ,其中轻度侵蚀占 89.59% 。彭泽县作为长江流域水土流失重点预防区,现有水土流失面积129.9km2 ,土壤侵蚀模数背景值达 1200t/km2 ·a。核电项目选址涉及 2 个水土流失重点治理小流域,历史治理措施以坡改梯、经果林种植为主,但工程弃渣场、施工道路等人为活动成为新增侵蚀源。

3 核电项目建设水土流失特征分析

3.1 施工扰动特征

项目总占地面积 85hm2 ,其中永久占地 62hm2 ,临时占地23hm2 ²。土石方挖填总量达 290 万 m3 ,产生弃渣 54.3 万 m3 。根据施工时序,水土流失高风险期集中于:

场地平整阶段:表土剥离造成原生植被完全破坏,土壤侵蚀模数激增至 8000t/km2 ·a;

主体工程构筑阶段:混凝土浇筑、大型设备碾压导致地表硬化,径流系数提升至0.65;

景观绿化阶段:植物措施滞后期(施工后 1-2 年)水土流失风险持续存在。

3.2 水土流失量预测

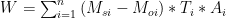

采用类比分析法,选取广东省某核电站(地貌、气候相似)作为参照工程,建立侵蚀模数预测模型[2]:

式中:

Msi :扰动后土壤侵蚀模数(取 8000t/km2 ·a)

M0i :原地貌侵蚀模数( 1200t/km2 ²·a)

Ti :预测时段(施工期36 个月)

Ai :各分区面积(主体厂房区 35hm2 ,弃渣场 20hm2 )

预测结果显示,施工期新增水土流失量达 4.2 万 t,其中弃渣场贡献率 68% 。若未采取防护措施,泥沙将通过排水系统进入长江,造成河道淤积风险。

4 水土保持措施体系与效益分析

4.1 工程措施

截排水系统:沿施工区边界修建环形截水沟(总长 3.2km ),配套沉沙池8 座,实测拦沙效率 92% ;

弃渣场防护:采用“挡墙 + 截水沟 + 植物护坡”组合措施,拦渣率达 98.5% ,超出设计标准 3.5 个百分点;

临时覆盖:对裸露地表铺设土工布(覆盖面积 18.5hm2 ),减少降雨直接击溅侵蚀。

4.2 植物措施

植被恢复设计:优先选用乡土树种(如湿地松、香樟),混交种植比例7:3,成活率 91% ;

边坡绿化:弃渣场边坡采用液压喷播技术,3 个月后植被覆盖率达 65% ;

生态廊道:在施工道路两侧构建宽度 10m 的乔木 - 灌木 - 草本复合群落,降低风蚀强度 40% 。

4.3 临时防护措施

临时排水沟:每 100m 设置一道土质排水沟,断面尺寸0.5m×0.5m ;

洗车平台:在施工出入口设置三级沉淀池,SS 去除率 85% ;

苫盖管理:对堆存超过 3 个月的土方采用密目网苫盖,防风效率 78% 。

4.4 防治效益量化

通过水土保持措施实施,可以实现如下效益:

拦渣效益:减少泥沙流失量 3.9 万 t,相当于保护耕地表土层25cm ;

蓄水效益:增加雨水截留量 12.6 万 m3 ,缓解区域旱季灌溉压力;

生态效益:项目区植被覆盖率由施工前 38% 提升至竣工后55% ,碳汇能力增强 1.8 倍。

5 监测与评估体系

5.1 监测网络构建

径流小区:在弃渣场、施工道路等关键区设置 6 个标准径流小区( 5m×20m );

无人机巡查:每月开展一次高分辨率影像采集,识别侵蚀沟发育特征;

在线监测:在排水出口安装自动泥沙采样器,实时获取 SS 浓度数据。

5.2 评估方法

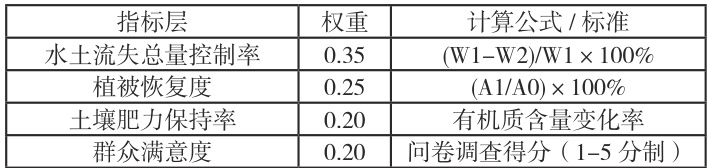

采用层次分析法(AHP)构建评估指标体系[3]:

表1 项目综合效益评估指标体系表

经评估,项目水土保持综合效益指数达 0.82,优于同类工程平均水平(0.71)。

6 结论与建议

6.1 研究结论

核电项目建设虽使区域水土流失量增加 3.5 倍,但通过科学防治可达成“零增量”目标,其中工程措施与植物措施协同效应显著,拦渣率、林草覆盖率等关键指标均达标,同时利用无人机 + 在线监测技术提升了监管效率,使数据采集周期缩短至7 天 。

6.2 建议

为提升内陆核电项目水土保持工作成效,需完善其水土保持补偿机制,按照土石方量征收生态修复基金;积极推广“BIM + GIS”动态设计平台,达成水土保持措施与主体工程的同步设计[4];同时,建立长江经济带核电项目水土保持联防联控机制,促进监测数据与防治技术的共享。

参考文献

[1] 李岩 . 水土保持植物措施对碳汇的影响 [J]. 水利规划与设计 ,2024(8):24-26,41.

[2] 万玲玲 . 露天矿区水土保持监测方法及评价 [J]. 水利技术监督 ,2024(12):18-21.

[3] 郭芳琴 . 朝阳地区水土保持生态效益综合评价 [J]. 黑龙江水利科技 ,2024(8):153-155.

[4] 闫亚强 , 王宝萍 . 浅谈建设项目水土流失的危害与防治[J]. 陕西水利 ,2024(5):121-123.

作者简介:邱文章(1996-11),18515778308,男,汉族,人,本科学历,助理工程师,从事工程施工管理工作。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)