间作套种模式下的作物协同生长技术

岩江

西盟佤族自治县力所乡农业农村发展服务中心 云南 665701

1、引言

间作套种模式下的作物协同生长技术是一种近年受广泛关注的高效农业种植方式,其中大豆玉米带状复合种植更是研究与实践的热点,按特定带状布局种植大豆和玉米,能充分利用土地资源并使作物互补共生,提升整体产量和经济效益,大豆固氮可给玉米提供氮素支持,玉米高大的植株结构能为大豆创造合适光照与通风条件,在生态功能方面二者的协调作用明显,并且该模式还有减少病虫害、优化农田生态环境的优势,对农业可持续发展意义重大,在粮食安全和生态保护的双重压力下,大豆玉米带状复合种植模式应用前景良好且给现代农业技术创新带来新思路和方向,具体实施时需结合区域气候、土壤条件、作物品种特性等因素科学规划与管理以最大化发挥协同效应。

大豆玉米带状复合种植的生

2.1 光资源的时空分配与利用

间作套种模式下的作物协同生长技术在大豆玉米带状复合种植里得到充分展现,这种种植方式依靠科学的田间布局与合理带状配置让光资源的时空分配和利用得以有效实现。大豆和玉米这两种生长特性、光需求不一样且能互补的作物在复合种植体系里,玉米是高秆作物在上层空间截获强直射光,大豆是矮秆作物充分利用下层散射光和弱光环境,二者在垂直层次上光分布存在差异从而使光照资源被最大化利用,并且玉米叶片窄又直立,遮荫效应小,给大豆提供合适光照条件,避免像单一作物种植时因光竞争造成产量损失,光资源高效利用为提高土地生产力打下重要生态学基础[1]。

2.2 水分和养分的竞争与互补

间作套种模式下大豆玉米带状复合种植中作物协同生长技术有着显著的生态学意义,在水分和养分的争与补之间尤其明显。大豆属于豆科植物,根系有固氮功能,能把空气里的氮变成土壤中的有效氮素,给玉米额外的氮素养分,从而减少化肥用量并提升土壤肥力。玉米是高秆作物,根系发达能深入土壤底层汲取水分和矿物质,减轻表层土壤水分争斗的压力,还能给大豆些许遮阴以降低蒸腾速度 [2]。这种植模式优化了作物间资源利用效率达成动态平衡,使这两种作物在有限土地上高效生长,也在某种程度上缓解了单一种植可能造成的资源过度损耗情况,为农业可持续发展提供了重要技术支持。

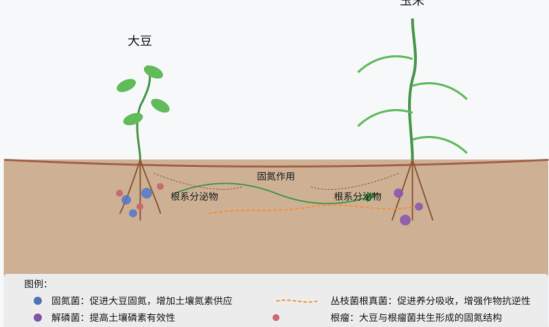

2.3 根际微生物群落的动态变化

在大豆玉米带状复合种植里,间作套种模式下的作物协同生长技术有着独特生态学意义,尤其体现在根际微生物群落动态变化上,因为大豆和玉米这两种生物学特性不同的作物共同生长时,根系分泌物相互作用明显改变了土壤微生态环境的结构与功能,而且大豆靠固氮能给玉米额外的氮素资源。玉米吸收利用这些资源促进自身生长的同时,其根系分泌物还给土壤微生物提供了丰富碳源,进一步优化微生物群落组成,这种互作关系提升了根际区域微生物多样性,促使固氮菌、解磷菌、丛枝菌根真菌等有益微生物增殖,增强土壤养分循环效率,夯实了作物健康生长的生态基础。如图1 所示。

3、大豆玉米带状复合种植的关键技术

3.1 最优种植密度和行距的确定

在大豆玉米带状复合种植中,间作套种模式里的作物协同生长技术有着重要地位,它主要是靠科学的种植设计让两种作物优势互补并高效利用资源 [3]。大豆和玉米在生长周期、养分需求以及光能利用上差别明显,所以合理安排种植密度和行距就成了关键点。要是种植密度过大,玉米的遮阴效应可能加强,进而影响大豆进行光合作用。反之,密度太小又不能充分利用土地的生产能力 [4]。行距的设定得综合考量作物的株型特点和田间的通风透光情况,这样才能保证大豆和玉米生长时既能吸收到足够的养分,又不会因为互相争抢而导致生长受阻。经过试验研究和实践检验后,就能找到最佳的种植密度和行距数据,从而为高产稳产打下基础。

3.2 品种选择与配置

间作套种模式下作物协同生长技术对大豆玉米带状复合种植意义重大,关键在于科学选种与合理配比使两种作物优势互补且高效利用资源 [5]。大豆和玉米于生长习性、养分需求、光照利用等方面差别明显,所以选种时要充分考量二者的生态适应性和相容性,优先选取耐荫性佳、抗倒伏力强的大豆和株型紧凑、高产稳产的玉米。此外,配置时还要结合具体种植区域的气候状况和土壤性质,合理确定带状布局里的行距和株距,让两种作物在空间分布上互相协调,尽可能减少种间争斗并促使光温水肥资源分配更优,以此为高产高效种植打下牢固根基。

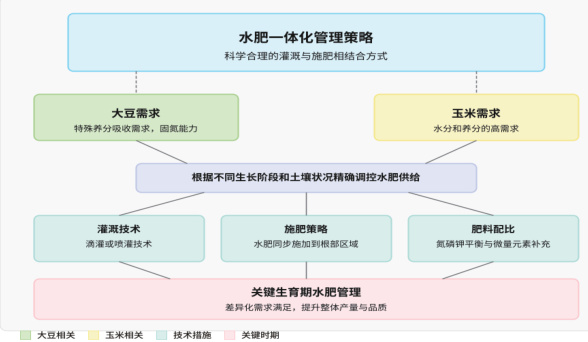

3.3 水肥一体化管理策略

间作套种模式下作物协同生长技术中,大豆玉米带状复合种植里的水肥一体化管理策略极为重要,科学合理地把灌溉和施肥结合起来,不但能满足玉米生长时对水和养分的高需求,还可顾及大豆吸收养分的特殊要求,使两种作物高效共生 [6]。如图 2 所示,具体实施时要依据玉米和大豆不同的生长阶段和土壤实际状况,精准控制水肥供给量与比例,保证资源高效利用。比如在关键生育期用滴灌或者喷灌技术把肥料和水分一起施到作物根部区域,这样可减少肥料浪费,也能防止过量施肥或灌溉带来的环境问题。另外要注意氮磷钾这些主要营养元素的平衡配比并补充足量的微量元素,以满足两种作物不同生长阶段的差异化需求,进而提高整体产量与品质[7]

3.4 病虫害综合防控技术

在大豆玉米带状复合种植里,间作套种模式下的作物协同生长技术很重要,关键是科学规划与管理让这两种作物互利共生,由于大豆和玉米生长时对光照、养分、水分需求有差别,所以合理配行列距和株距能避免资源竞争,并且利用大豆固氮给玉米提供土壤里的氮素营养,既减少化肥施用量又提升土壤肥力,另外带状复合种植模式还能优化田间通风透光条件,降低病虫害发生的概率以促使作物健康成长,精准调控播种时间、品种选择和田间管理措施,能进一步协调大豆和玉米的生长节奏,使二者在共生期内产量和品质都提升,最终高效利用土地资源,提高农业生产效益。

4、大豆玉米带状复合种植的生产效益分析

4.1 产量效应评估

大豆玉米带状复合种植优化了种植密度和行距比例从而使光能利用率和土地当量比显著提高,研究显示在适宜种植条件下带状复合种植模式的土地当量比大多超 1.2 意味着单位面积上 优势比单作模式明显得多,不同种植密度试验表明玉米和大豆间作时玉米边行效应大幅增强且大豆遮阴适应性也能充分发挥,这种协同效应让复合系统总产量跟单作模式相比提升 10%-15%,而且合理选择品种与种植时间能使作物间互补作用进一步加强从而保障产量稳定。

4.2 经济效益分析

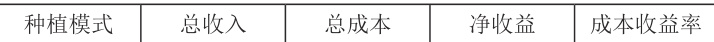

大豆玉米带状复合种植模式可行性的重要衡量指标包含经济效益,研究表明与传统单作模式相比,该模式下每公顷净收益平均能提高

20% 以上,因为两种作物协同增产且大豆和玉米市场需求共同驱动,并且从成本收益来讲,氮磷钾配比施肥方案优化使肥料投入成本降低,

间作模式中机械化作业效率提高让劳动力支出减少,下表是不同种植模式经济收益对比表,数据显示复合种植经济效益优势明显。表1不同种植模式下的经济效益对比(单位:元/公顷)

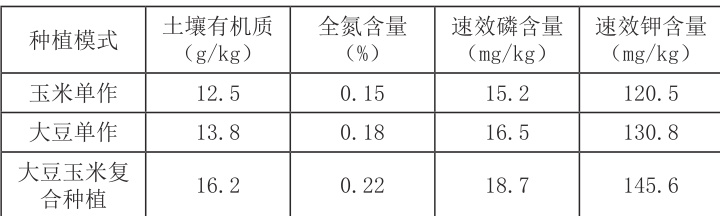

4.3 生态环境效益评价

大豆玉米带状复合种植在改善生态环境上有着显著优势,研究显示这种模式能有效地增加土壤有机质含量且与单作模式相比土壤肥力可提高大概 15%,间作模式下作物根系分布存在差异促使土壤养分被均衡利用从而减少化肥施用量以及化肥对环境的潜在污染,大豆的固氮作用给玉米提供部分氮素供应使氮肥使用量进一步降低,下表是不同种植模式对土壤理化性质影响的展示且数据表明复合种植在生态效益方面表现出色。

4.4 系统稳定性和可持续性研究大豆玉米带状复合种植模式在系统稳定性与可持续性上优势明显,其种植结构合理且资源利用方式妥当,从而使得系统面临气候变化和病虫害压力时更有韧性,研究显示这种模式下作物多样性增强能提升生态系统自调节能力并降低病虫害发生频率和严重程度,并且土壤肥力不断攀升而化肥投入却在减少,这都给农业长期可持续生产打下了根基,以后随着技术进步和政策扶持,这一模式有望在更广范围推广开来,为粮食安全和生态保护双双提供保障。

5、结论

间作套种模式下作物协同生长技术是一种高效可持续的农业种植方式,在大豆玉米带状复合种植里广泛推广且成果显著,把大豆和玉米按带状合理搭配能充分利用土地资源并让光、热、水、肥等自然资源得到高效利用,进而提高单位面积的产量与经济效益,大豆是固氮作物,生长时可给玉米一定氮素支持,玉米植株高大能给大豆营造合适遮荫环境,二者相互依存形成良性生态循环,并且该种植模式能有效减少病虫害,降低农药用量,促使农田生态系统平衡稳定,实际操作时,科学的田间管理措施、合理的行距配置、精准的施肥灌溉方案很重要,因为它们直接影响两种作物共生效果和最终产量表现,推广这项技术既能满足粮食生产需求,又能助力农业绿色转型发展。

参考文献

[1] 王金排;. 太和县大豆玉米带状复合种植两种技术模式大豆品种筛选试验[J]. 现代化农业,2024(08):10-13.

[2] 邓磊; 张瑞丰; 傅健; 刘卓; 柳宁; 易泽林; 朱世国; 方立魁; 易靖;. 不同生长调节剂、播期对间作大豆物质转化及品质的影响[J]. 西南大学学报 ( 自然科学版 ),2024(09):8-24.

[3] 田巧环 ; 李翔 ; 张战胜 ; 高强 ;. 宁夏大豆玉米带状复合种植工作的实践与思考 [J]. 农机科技推广 ,2024(08):29-30+47.

[4] 倪跃跃 ; 李超 ; 丁宁 ; 夏珍珍 ;. 玉米大豆复合种植模式下大豆种植密度对作物生长和产量的影响 [J]. 特种经济动植物 ,2024(08):38-40+56.

[5] 何金山;. 植保无人机在玉米大豆带状复合种植病虫害防治中的应用[J]. 农业工程技术,2024(11):72-73.

[6] 崔莉莉 ; 王大生 ; 蒋波 ;. 大豆玉米带状复合种植病虫害防控技术研究 [J]. 农家参谋 ,2024(22):43-45.

[7] 孙波;. 盘州大豆玉米带状复合种植管理技术分析及相关保障措施[J]. 种子世界,2024(10):80-82.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)