临泉县大雾现象的天气气候特征分析

徐锐 刘铖祥 张庆奎

安徽省临泉县气象局 安徽临泉 236400; 安徽省阜阳市气象局 安徽阜阳 236000

引言

大雾是悬浮于近地面气层中水汽凝结成水滴或冰晶使水平能见度小于 l km 的天气现象 [1]。大雾的形成主要是受较大的空气湿度、适宜的降温和空气中的微粒等条件共同影响而生成的。雾形成通常有两种途径:一方面,因空气温度降低而产生平流雾、辐射雾、上坡雾等;另一方面,因空气中水汽增加而产生蒸发雾、锋面雾等。作为灾害性天气事件之一的大雾,近年来受到了越来越广泛的关注[2-8]。

临泉县位于安徽省西北部,是皖北地区甚至是黄淮地区重要中心县域城市,是安徽省人口最多的县城,也是全国比较大的县城之一。临泉的经济发展日益迅速,交通日益发达,灾害性天气也被更多的关注。大雾使能见度变得很低,区域性的大雾天气对城市的交通有着极大的危害,对人民群众的生命财产安全提出了严峻的挑战[9-11]。因此,研究临泉县大雾的变化特征,发生发展规律及影响因子等,对于做好临泉县大雾的预报,为社会各界提供决策依据以及防灾减灾具有重要意义。

1 资料及方法

临泉县国家基本气象站 1961—2020 年共 60 年逐日大雾、气温、相对湿度、风速和地面气压的观测资料。本文主要采用线性趋势分析、Mann—Kendall 检验法等分析方法。为了很好地反映出历年各季节的雾日情况,本文取3—5 月为春季,6—8 月为夏季,9—11 月为秋季,12—次年2 月为冬季。

2 临泉县大雾的气候特征分析

2.1 大雾的年际变化

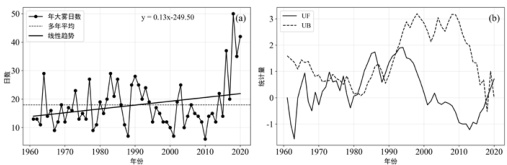

从近 60 年临泉县年雾日数的变化情况可以看出 ( 图 1a),临泉县年雾日数呈现出明显的上升趋势,上升速率为 1.3d/10a,年雾日数最多为 50d,出现在 2018 年,年雾日数 2010 年最少,为 6 天。同时雾日的年代际变化特征也较明显,20 世纪80 年代以前处于相对偏少期,20 世纪80 年代到90 年代中期为偏多期,20 世纪90 年代中期到2015 年又转为偏少期,2015 年以后再转入偏多期。

为了进一步研究临泉县年雾日数的变化趋势,我们采用 Mann—Kendall 检验法对年雾日数进行突变检测。检测显示( 图 1b),临泉县年雾日存在年代际振荡特征,并未存在明显的突变情况。

图 1 临泉县 1961—2020 年逐年雾日变化趋势 (a) 及 Mann—Kendall 检验曲线 (b)

2.2 大雾的的季节分布

临泉县大雾天气是以辐射雾为主,四季均可发生,同时也具有明显的季节性变化。一年当中大雾天气的发生主要集中在秋冬季节(表 1),其中冬季占全年的 35.0% ,秋季次之为 28.9% ,春季占 25.0% ,夏季大雾天气最少占全年的11.1%。

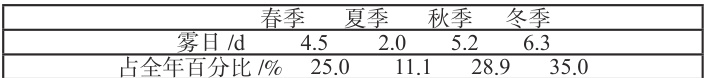

表1 临泉县各季节大雾日数及其分布比例

分月来看 ( 表 2) 雾日从 1 月到 7 月呈现逐渐减少趋势,7 月以后到 12 月又呈现出逐渐增多的趋势,为抛物线型特征。大雾多发月份主要集中在 11 月到次年 1 月,占全年雾日数的 38.1%,其中 1 最多占13.1%,其次是 12 月份为 12.6% ,6 月到8 月大雾较少发生,最少是7 月占 3.5% 。

表 2 临泉县各月大雾日数及其分布比例

3 临泉县大雾的天气特征分析

3.1 大雾天气的分型

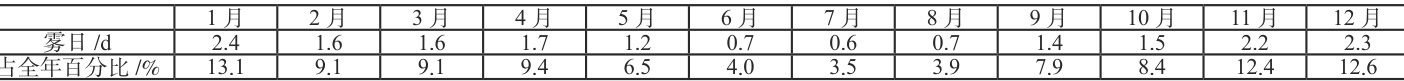

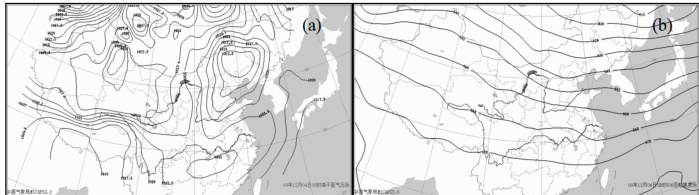

临泉县出现大雾天气时的海平面气压场一般都处于高压底部或均压区内。其中最常见的是处于高压底部,天气较为晴朗,层结较为稳定,而且北方不断有很弱的冷空气扩散南下,使相对湿度增大产生大雾。海平面气压场高压底部型大雾约占临泉县大雾天气日数的2/3,其气压场分布特点是内蒙古中东部地区有弱的高压脊存在(图 2a),临泉县处于高压底部,气压梯度力小,故风速也较小,同时配合有弱冷空气扩散南下。

图 2 高压底部型大雾天气形势 a. 海平面气压;b.500hPa 高度场

从其天气环流配置中可以看出( 图2b),大雾发生时阜阳地区500hPa 高度场处于槽后西北气流控制,天气晴好,云量较少非常有利于近地面层辐射降温,进而使得近地面层水汽饱和和逆温层结的生成。

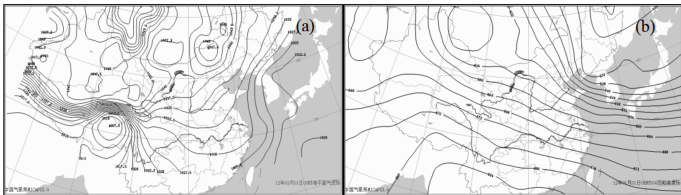

均压场型大雾天气日数约占临泉县大雾日数的 1/3,其海平面气压场显示 ( 图 3a),阜阳及其周边地区处于高压后部,东北地区有低涡存在,其西侧为较大范围高压脊,阜阳正好处于二者南侧的均压区内,气压梯度力小,故风速也较小。因此,有利于大雾的形成。

从此型大雾的环流配置中可以看出 ( 图 3b),和高压底部型相似大雾发生时阜阳地区500hPa 高度处于槽后西北气流控制,但环流相对更平一些。

图3 均压场型大雾天气形势 a. 海平面气压场;b.500hPa 高度场

3.2 大雾的地面气象要素特征

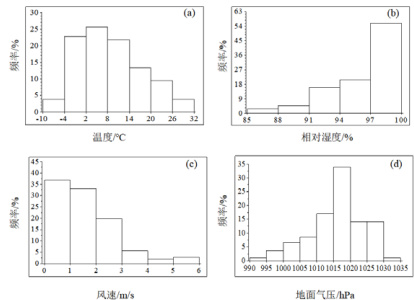

为进一步研究大雾发生时各气象因子的分布特点,这里将分析大雾发生时地面温度、相对湿度、风速和地面气压统计特征。

当空气温度明显降低并接近露点时,空气就逐渐趋于饱和,同时也更容易形成逆温层结,有利于大雾天气发生发展。统计显示 ( 图 4a),气温在 -10—30℃范围内均可生成大雾,当气温 -4—20℃ 的情况下,出现大雾的概率为85%,气温高于20℃的情况下,出现大雾的概率 13% ,气温低于 -4℃时,出现大雾的概率为4%,这说明气温过高和过低都不利于大雾的形成。

较为饱和的空气是大雾产生的必要条件,通过统计不同相对湿度下大雾发生频率的分布特征可知( 图4b),临泉县约 97% 大雾出现在相对湿度为 90%—100% 的区间内,其中相对湿度为 97%—100% 以上的约占56%,相对湿度在85%—90%之间大雾出现的频率明显减少,而相对湿度小于85%的大雾基本上很少出现。

图4 临泉县雾日地面 气温 (a)、相对湿度 (b)、风速 (c) 和地面 ∠CE (d)分布频率

风速也是影响大雾生成的一个重要因子,适当的风速有利于大雾的产生。根据大雾发生时的风速统计可知(图 4c),90% 的大雾发生在风速 ⩽3m/s 情况下,其中风速在 0-1m/s 出现频率最高为 36%,其次是 1—2m/s 出现频率为 33% ,当风速≥ 4m/s 时出现大雾频率仅为 5% ;同时对大雾天气的风向进行了统计显示(图略),大雾出现时风向为偏东风或偏南风风向居 Z 。

大雾发生时地面气压的统计显示(图 4d),82% 的大雾发生时其地面气压在 1000-1030 hPa,其中57% 在 1010-1020hPa,当地面气压低于 1000hPa 和高于 1030hPa 时大雾天气较少。这说明气压过高时表现为地面受强大的冷高压控制,此时是强冷空气过境造成气温过低而不利于大雾的形成;而气压过低则在天气形势上表现为受暖低压控制,同样不利于大雾的形成。

4 结论

基于临泉县国家基本气象站 1961—2020 年共 60 年逐日大雾、气温、相对湿度、风速和地面气压的观测资料,采用线性趋势分析、Mann—Kendall 检验法等分析方法,对临泉县大雾现象的天气气候特征开展分析,所得结论如下:

(1)近 60 年临泉县年雾日数呈现出较明显的上升趋势,上升速率为 1.3d/10a;同时雾日的年代际变化特征也较明显,近5 年来处于较明显的偏多期。Mann—Kendall 突变检测显示,临泉县年雾日存在年代际振荡特征,并未存在明显的突变情况。

(2)临泉县大雾天气四季均可发生,同时也具有明显的季节性变化。一年当中大雾天气的发生主要集中在秋冬季节,其中冬季占全年的35.0%,秋季次之为28.9%;大雾日从1 月到7 月呈现逐渐减少趋势,7 月以后到12 月又呈现出逐渐增多的趋势,为抛物线型特征。

(3)临泉县大雾天气按海平面气压场分布可分为高压底部型和均压场型 2 种,其中高压底部型大雾约占大雾天气日数的2/3,均压场型大雾天气日数约占大雾日数的1/3。(4)大雾与地面气象因子的分布情况关系密切,当地面气温为 -2—20℃、相对湿度在90% 以上、风速在0—2m/s、地面气压在1000-1025hPa 时,出现大雾的频率最高。

参考文献

[1] 中国气象局 . 地面气象观测规范 [M]. 北京 : 气象出版社 ,2003:21-23.

[2] 程丛兰, 李青春, 刘伟东, 等.北京地区一次典型大雾天气的空气污染过程物理量分布特征[J]气象科学,2003,31 (6):345-350.

[3] 徐怀刚 , 邓北胜 , 周小刚 , 等.雾对城市边界层和城市环境的影响 [J].应用气象学报,2002,13( 特刊 ):170-176.

[4] 卢春婷 , 张庆奎 , 张录军 , 等 . 阜阳市雾日气候特征及变化趋势分析 [J]. 自然灾害学报 ,2014(03):144-151.

[5] 张 庆 奎 , 项 阳 , 王 莹 , 等 . 安 徽 阜 阳 市 大 雾 天 气 的 潜 势 预 报 方 法 [J]. 干 旱 气象 ,2015(06):1045-1049.

[6] 余庆平, 孙照渤. 长三角地区11 月大雾频次变化的天气气候背景[J]. 大气科学学.

[7] 陈 晓 红 , 方 翀 . 安 徽 省 县 级 大 雾 预 报 业 务 系 统 [J]. 气 象 ,2005,31(4):61-64.,2010,33(2):205-211.

[8] 陶寅 , 王胜 , 田红 , 等 . 安徽省大雾时空分布特征及其发生的气象条件 [J]. 地理科学 ,2012,32(3):374-379.

[9] 魏文华 , 王体健 , 石春娥 , 等 . 合肥市雾日气象条件分析 [J]. 气象科学 ,2012,32(4):437-442

[10] 孙奕敏 . 灾害性浓雾 [M]. 北京 : 气象出版社 ,1994:7-8.

[11] 田华 , 王亚伟 . 京津唐高速公路雾气候特征与气象条件分析 [J]. 气象 ,2008,34(1):66-71.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)