大学生课堂网络摸鱼与无手机恐惧、情绪调节自我效能感的关系研究及教育启示

张真真

湖北文理学院 湖北襄阳 441053

一、大学生课堂网络摸鱼的现状

“网络摸鱼”原意是指员工在工作期间,利用自家企业的网络资源处理个人私事的行为。根据 2025 年 1 月 17 日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2024 年 12 月,中国网民规模达 11.08 亿人,其中手机使用率为 99.7% 。基于手机等移动技术的普及,大学生课堂网络摸鱼行为屡禁不止,严重影响到课堂学习质量[1]。

基于此,探讨情绪调节自我效能感对大学生课堂网络摸鱼频率是否起着调节作用。国内的一项调查报告显示,大约有 65% 的员工承认自己有过网络摸鱼 [2],关于大学生群体网络摸鱼现象也进行了深入研究[3],但心理因素对网络摸鱼的影响却未得到重视,手机分离焦虑和错失恐惧属于心理因素,值得进一步深入研究。

二、大学生无手机恐惧的现状

日常生活中 , 人们经常因为担心错过或失去什么而持续处于焦虑的状态中,相关研究者将之称为错失恐惧[4]。因担心错过特定精彩内容而感到焦虑、烦躁和沮丧,从而不断刷新 ( 社交网站中的 ) 消息,对于这样一种因为手机不在身边,而担心错失消息或信息而引发的焦虑性状态,称为无手机恐惧 [5]。无手机恐惧会演变为焦虑症,严重时伴随头晕、呼吸困难、嗜睡、心悸,甚至癌症等生理症状[6],国内的大学生群体中普遍存在无手机恐惧[7]。

三、情绪调节自我效能感的定义

班杜拉 Bandura 和 Caprara 提出情绪调节自我效能感,定义为个体对自己情绪调节的自信程度和能力感。一开始班杜拉提出自我效能感,其中包括学业自我效能感、情绪自我效能感等与大学生有关[8]。之后国内外有许多研究者对此进行研究。其中,田学英、张庆华等人在研究中认为情绪调节自我效能感就是个体在主观感受中对自我调节能力的评价,认为是个体对于自己能够处理好自己情绪的自信程度[9]。

四、无手机恐惧与大学生课堂网络摸鱼的关系研究

(1). 研究思路

探讨无手机恐惧、大学生课堂网络摸鱼、情绪调节自我效能感之间的相关关系以及情绪调节自我效能感对大学生课堂网络摸鱼的影响。方法:随机选取湖北省某高校500 名本科生完成手机分离焦虑自测量表,大学生课堂学习情况调查表,情绪调节自我效能感问卷。

(2). 研究假设

假设:无手机恐惧程度可以直接正向预测网络摸鱼程度,情绪调节自我效能感起到了调节无手机恐惧对网络摸鱼频率的调节作用;情绪调节自我效能感反向调节了无手机恐惧程度对网络摸鱼频率的作用。

(3). 研究方法

随机选取湖北省某高校 500 名本科生完成三张问卷,其中男生 219人,女生 281 人,三张问卷分别是手机分离焦虑自测量表、大学生课堂学习情况调查表和情绪调节自我效能感问卷,被试群体为大一至大四学生群体。使用 SPSS20.0 进行描述统计,进行相关性分析,将无手机恐惧的变量和课堂网络摸鱼的变量进行量化分析。

五、无手机恐惧、情绪调节自我效能感和网络摸鱼的关系

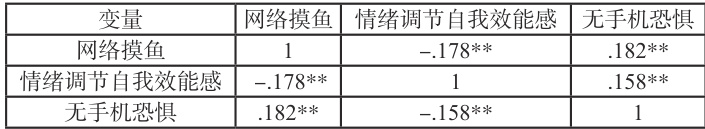

表1 无手机恐惧、情绪调节自我效能感和网络摸鱼的相关关系

注:* 表示 p<0.05 ,** 表示 p<0.01 , ∗∗∗∗ 表示 p<0.001⨀ 。

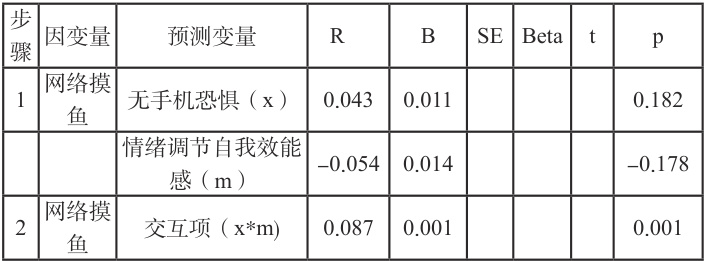

为检验情绪调节自我效能感在大学生课堂网络摸鱼和无手机恐惧中的调节效应,先将情绪调节自我效能感、无手机恐惧和网络摸鱼各变量中心化(数值减去平均值),将情绪调节自我效能感(调节变量)和无手机恐惧(自变量)进行相乘运算得出新的交互变量,然后进行分层回归分析。第一步以网络摸鱼(y)为因变量,无手机恐惧(x)、情绪调节自我效能感(m)为自变量进行回归;第二步以中心化后的自变量和调节变量形成的交互项为自变量( x*m )。经检验得出情绪调节自我效能感对无手机恐惧和网络摸鱼的关系具有显著的反向调节效应(p<0.05 )如表2:

表2 情绪调节自我效能感调节效应分层回归检验

通过开展本研究,可以了解当前大学生课堂网络摸鱼、无手机恐惧的现状。通过情绪调节自我效能感可以有效降低网络摸鱼,提高情绪调节自我效能感进而改善课堂学习状态。因此,本研究得出以下教育启示:

(1)强化大学生情绪调节自我效能感

通过认知重构工作坊、正念脱敏练习、元认知监控训练、工具化替代等策略引导学生识别“无手机焦虑”的非理性信念,通过阶梯式进行“离线挑战”(从 10 分钟到半天),记录焦虑峰值变化,提升对失控感的耐受性;推广专注工具,将情绪调节自我效能感化为具体行动策略。

(2)构建“低焦虑- 高投入”大学学习场域

通过课堂契约,师生共商手机使用规则(如“课前集中存放”),减少规则强加引发的逆反心理;主动分心替代,设置“弹性摸鱼时间”(如课间 10 分钟自由使用),满足心理需求的同时强化课堂专注;增强课堂吸引力,每 15 分钟设计小组讨论、实时投票等互动环节,利用同伴压力抑制摸鱼;关联知识点与热点事件(如用社交媒体传播模型讲解统计学),降低认知枯燥感。

(3)教师角色升级:从监督者到赋能者

关注频繁摸鱼学生是否伴随坐立不安、反复掏口袋等躯体化动作,避免简单归因为“态度问题”。用“我 - 信息”表达替代批评(例“我担心你错过这个知识点”而非“别玩手机了”),减少防御心理。

参考文献

1. 徐丽群 , 张佳文 , 郭子微 , 等 . 无法忍受不确定性对大学生无手机恐惧的影响:手机自我扩展的中介和痛苦容忍度的调节作用 [J/OL]. 中国健康心理学杂志 ,1-14

2. 第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》发布 [J]. 传媒论坛 ,2025,8(02):121.

3. 陈玉莲, 马钰. 大学生情绪调节自我效能感与手机依赖的关系:情绪调节策略的中介作用 [J]. 心理月刊 ,2025,20(07):110-113.

4. 郭科宇, 张翼, 苟巧, 等. 中职生无聊倾向与无手机恐惧的关系:错失焦虑的中介作用 [J]. 心理月刊 ,2024,19

5. 刘明矾 , 尧羽 , 邓招梅 , 等 . 错失恐惧与大学生抑郁的关系:无手机恐惧与社交媒体疲劳的中介作用和正念的调节作用 [J]. 中国临床心理学杂志 ,2024,32

6. 张丽华 . 基于行为识别的学生课堂参与度分析方法研究 [D]. 东北师范大学 ,2024.

7. 臧伟胜 . 大学生生命意义感对手机冷落行为的影响及干预研究[D]. 上海师范大学 ,2021

伍燕 . 民办中职生课堂问题行为:现状、成因与策略 [D]. 广东技术师范大学 ,2024

周瀚君 . 大学生自我效能感与抑郁情绪的关系 - 心理灵活性的中介作用与干预研究[D]. 广州大学,2024.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)