建筑电气施工中的智能化系统安装与调试

李军正

南京消防器材股份有限公司 江苏省南京市 210000

引言

建筑智能化作为现代建设工程的重要发展方向,其核心智能系统在建筑电气施工中承担着功能实现和运行保障的关键角色。随着系统设计趋向集成化、运行要求趋于高性能,安装与调试环节在确保整体工程质量和设备稳定运行中愈发重要。智能化系统施工不仅需精确匹配各类设备接口与通讯协议,还要求施工人员具备现场功能联动调试的综合能力。技术执行的准确性直接影响系统后期性能表现,促使智能化施工在标准化、模块化和专业化方面不断优化,推动行业施工技术体系持续提升。

1 系统设备安装要点

1.1 电缆敷设与管线预留合理布置

电缆敷设与管线预留的布置策略在智能化系统施工中,直接决定系统运行的稳定性与后期维护的便利程度,智能化系统对通信和控制与供电信号的传输路径要求极高,需要分层规划不同类型线缆的走向以避免信号干扰。以一栋建筑面积 1 万平方米的办公楼为例,弱电系统的电缆总长可达 12 公里,施工中若缺乏清晰的走线逻辑与节点预判,极易造成交叉混乱或布线重叠,导致信号衰减和系统响应延迟。预留管线布置中应依据系统功能区划分进行尺寸与数量计算,如控制总线的金属管线内径不应小于 25 毫米,并预设不少于每 10 米一个检修口以满足检修需求。

1.2 设备定位与接口连接技术要求

设备定位精度直接影响系统性能的有效发挥,在安装过程中需充分考虑设备间的物理依赖关系与信号传输逻辑,以建筑内的视频监控系统为例,每个摄像头的视角应覆盖至少 2.5 米的水平范围,同时避开强光源反射区;若安装偏差超过 10 厘米,则可能造成画面死角或信号遮挡。对于接口连接应严格执行厂商技术规范和施工图设计标准,防止因接头不规范造成信号丢失或短路,不同系统模块之间存在接口电气特性差异,例如智能照明与能耗监测系统间的RS-485 通信端口接入方式不同,需采用隔离模块转换或调制器匹配接入,进一步避免误接产生反馈电压。接线端子要求压接牢固,每个接点的接触电阻不得大于 0.1 欧姆,所有模块编号应与系统图纸标识一致,保证日后检修与扩容工作的可溯性与精度控制。

1.3 安装过程中对系统兼容性的考虑

系统兼容性关系到不同品牌与通信协议间的有效协同,是智能化系统施工中常被忽视却至关重要的技术核心,在实际工程中多种子系统往往需在统一平台运行,如楼宇自动化、视频监控、门禁管理等多个子系统依赖统一的通信架构与平台集成,若兼容性处理不当将造成控制逻辑冲突或设备宕机 [1]。以某大型商业综合体工程为例,智能系统设备来自 5 个供应商,涉及 BACnet 和Modbus 与 KNX 三种通信协议,施工中若未提前完成协议适配与地址分配,设备上线率低于 20 台 / 小时,且出现间歇性掉线问题,为保证系统兼容应在安装阶段完成主机协议统一及必要的中继与转换器设置。通信桥接设备需支持最小9600 波特率的数据交换频率,并具备双向缓冲处理能力以防止大数据传输过程中出现协议堵塞,安装技术人员需同步掌握各设备厂商的 SDK 与调试工具,以实现底层协议解析和数据流对接并保障系统稳定运行。

2 施工过程中的技术管控

2.1 图纸深化与施工方案优化

智能化系统涉及多个子系统交互,标准设计图往往无法反映实际施工条件,需在施工前进行细致的图纸深化工作,将设备型号、安装高度、管线走向、接口位置等关键要素具体化。在一项建筑面积 3 万平方米的智能写字楼项目中,原设计图纸中的信息点位布设密度为每 200 平方米 1 个,经深化后优化为每130 平方米 1 个,提升局部空间的信号覆盖与联动效率。深化设计还需结合现场结构条件,调整桥架路径与设备安装高度,例如在地下室弱电总配间内,原设计中桥架重叠高度不足 350 毫米,需重新布局调整走线层级。施工方案在图纸基础上应同步优化作业工序,将设备安装与布线作业分段组合,借助设定设备组网先后顺序与施工区域流转策略,进一步减少交叉作业冲突。

2.2 关键节点施工质量控制

建筑智能化系统的稳定性高度依赖若干关键施工节点的精度与质量,特别是弱电井与主干线连接点等位置的施工控制 [2]。以一栋商住综合楼项目为例,其弱电井内集中布设超 120 条控制线缆,若导线排列间距控制不严,易引发电磁干扰,测试中通信误码率上升至每1000 帧3 帧;电缆端头剥皮长度需统一控制在 10~12 毫米,并使用专业压接钳完成端头压接。各接口位置应用红外测温装置检查连接发热情况,温升超过常态值 3℃的需复查接头压接或绝缘处理工艺。混凝土结构内预埋管位置需在模板安装前复核一次,防止管线偏位导致开槽返工,施工日志记录制度应覆盖所有关键节点,并定期同步至总包单位管理平台。

2.3 安装环境对智能设备的适应性要求

智能化设备对现场环境的适应性具有明确要求,不同设备对温湿度与振动强度等指标的容差存在差异。实际工程中设备损坏或运行不稳定与安装环境不匹配有关。在某地下车库智能照明系统安装项目中,由于控制模块临近动力配电箱,实测干扰电压达到 1.2 伏,导致调光信号频繁失控,需增设金属屏蔽隔离层并重新布线。在楼宇自动化系统安装区域,环境温度控制在 15 至 35 摄氏度间最为适宜,高于该范围的测试环境中设备启动失败率增加 1.7 倍,且系统响应时间延迟超过 3 秒 [3]。部分安装区域如设备夹层和空调末端附近应设置独立通风措施,并布置温湿度实时监控装置。在潮湿区域需使用防护等级不低于 IP65 的密封型设备箱,内部布设干燥剂与泄压阀,避免冷凝水对控制板造成腐蚀,所有安装点应完成接地测试与电源稳压检测,接地电阻值不得大于 4欧姆,稳压偏差控制在5 伏以内以保证设备长期稳定运行。

3 调试流程与性能验证

3.1 单体调试与功能联动测试

智能化系统的调试应严格遵循“单体先行、联动跟进、系统合成”的技术路径,调试过程需分阶段有序推进,在单体调试阶段技术人员需对每一独立设备进行电源接入、初始参数设定、模块响应测试和报警响应确认 [4]。例如在某写字楼智能照明系统调试中,工程队对每个灯具控制模块设定地址编码,检查负载响应时间在 1.5 秒以内,开关状态切换错误控制在每 500 次 1 次以下。功能联动测试阶段,重点检验系统间的数据调用与控制逻辑执行是否符合设计意图,特别是在灯光与新风等系统协同运行状态下,具体流程包含模拟场景调用(如会议模式和节能模式)及观察设备联动是否按逻辑执行、采集系统响应时序,验证系统是否能在 5 秒内完成所有执行动作。在某项目综合测试中会议模式启动命令下发后,平均 2.7 秒内完成窗帘关闭与灯光调暗为恒温运行,系统内部控制日志记录状态无丢帧或超时以满足联动响应标准[5]。

3.2 通信协议与数据传输稳定性验证

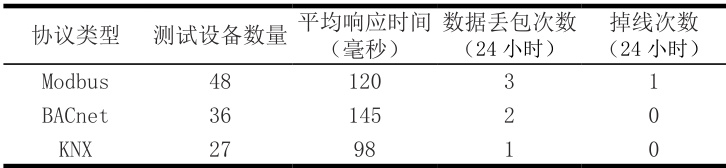

数据通信的稳定性直接影响系统长期运行安全,调试阶段需进行通信协议识别与误码检查和设备掉线排查,针对不同子系统所使用的协议类型(如Modbus、BACnet、KNX),应使用相应的测试工具进行数据读取准确性与延迟统计,在一栋智能办公楼调试中,采用 Modbus 协议的能耗监测系统与 BACnet 协议的暖通控制系统分别进行通信稳定性测试,测试数据如表1 所示:

表1 :通信协议数据传输稳定性测试结果

KNX 协议在短距离点对点传输中表现出更低的延迟,平均响应时间为 98 毫秒,数据丢包发生1 次,未出现掉线现象且适用于智能照明等快速响应需求系统;Modbus 协议由于总线结构复杂,在高并发测试中出现3 次数据丢包和1 次掉线,需在使用中加强中继站布设和节点冗余配置;BACnet 协议的整体表现稳定,适合对响应时间要求中等但数据完整性要求高的系统,根据结果可见合理选择通信协议和优化布线结构是保障智能系统运行稳定的核心要素之一。

4 结语

建筑电气施工中智能化系统的广泛应用,对设备安装的精度控制与调试环节的效率提出更高技术标准。施工过程中需加强图纸深化设计,确保布线合理、接口明确,并注重技术方案与现场环境条件的协调适配。系统调试阶段要求实现精确的数据采集与实时反馈,保障各子系统间逻辑联动准确可靠。为确保整体功能稳定运行,施工单位需深化对智能化系统架构与控制逻辑的理解,建立规范统一的施工工艺流程与完整的调试闭环机制,为建筑智能化水平提升提供坚实的实施基础。

参考文献

[1] 周小青 . 基于 BIM 技术的建筑电气智能化施工节能设计与实施 [J]. 建设科技 ,2025,(08):86-88.

[2] 潘纹文 . 漏电保护技术在建筑电气工程安装中的应用研究 [J]. 山西建筑 ,2025,51(10):91-93+161.

[3] 汪玲 , 艾鹏 . 基于工作过程的建筑电气安装工程施工图识读教学设计[J]. 现代盐化工 ,2025,52(02):101-103.

[4] 谭顺 . 建筑装饰工程与智能化系统及设备安装的协调方法 [J]. 居舍 ,2018,(04):20.

[5] 杨小云 . 建筑智能化系统设备安装工程中两种计价方式的比较 [J]. 安装 ,2010,(10):10-12.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)