关于储能技术在新型电力系统中的应用

康家瑞

中电建新能源集团股份有限公司华中分公司 湖南长沙 410000

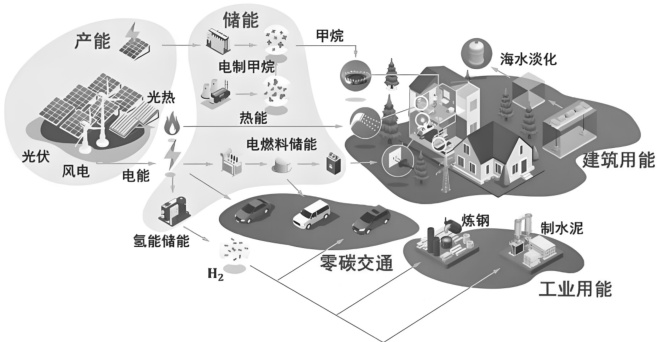

在全球应对气候变化、推动能源可持续发展的背景下,建设新型电力系统成为各国能源发展的战略方向。新型电力系统以高比例可再生能源为特征,但风能、太阳能等可再生能源具有间歇性和波动性,给电力系统稳定运行带来挑战。储能技术作为解决这一问题的关键,能实现电力系统中能量的存储与释放,平滑可再生能源出力波动,提升系统稳定性和可靠性,促进新能源高效消纳。因此,深入研究储能技术在新型电力系统中的应用具有重要的理论和现实意义。

1 新型电力系统下的常见储能特征

1.1 储能的分类

1.1.1 物储能

物理储能包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等,通过机械势能或动能实现能量存储,如图 1。抽水蓄能是应用最广泛的物理储能方式,利用上、下水库水位差,在电力低谷时将水从下水库抽至上水库,将电能转化为水的势能;在电力高峰时,放水发电,将势能转化为电能。其优点是能量密度高、长时储能能力强,能大规模存储能量,为电力系统提供稳定功率支撑,但受地理条件限制,需合适地形和水源建设水库,应用范围受限。压缩空气储能在电力低谷时,用多余电能压缩空气并储存于地下洞穴或压力容器中,将电能转化为空气内能;在电力高峰时,释放压缩空气驱动燃气轮机发电 [1]。该技术储能容量大、储能时间长,对地理条件要求低于抽水蓄能,但需要合适储气空间,且发电时通常需消耗一定燃料以提高效率。飞轮储能利用高速旋转的飞轮将电能转化为动能存储,需要时再转化为电能释放。它响应速度快、充放电次数多,适用于对功率响应要求高的场合,如电力系统频率调节和电压支撑,但储能密度低、储能时间短。

图1 新型电力系统的储能形式

1.1.2 化学储能

化学储能以锂离子电池、液流电池、超级电容为代表,通过化学反应实现电能转化和存储,锂离子电池是应用广泛的化学储能技术,具有能量密度高、充放电效率高、自放电率低等优点,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备等领域。在电力系统中,可用于分布式储能、用户侧储能等场景,能快速响应系统需求,调节和平衡功率。但锂离子电池循环寿命有限、成本较高,使用寿命通常为数千次充放电循环,电池成本制约其大规模应用。液流电池通过电解液中不同价态离子的氧化还原反应实现电能存储,具有储能容量大、循环寿命长、安全性高的优点,适用于大规模和长时储能场景,其储能容量可通过增加电解液体积实现,电解液可循环使用,使用寿命可达数万次充放电循环[2]。

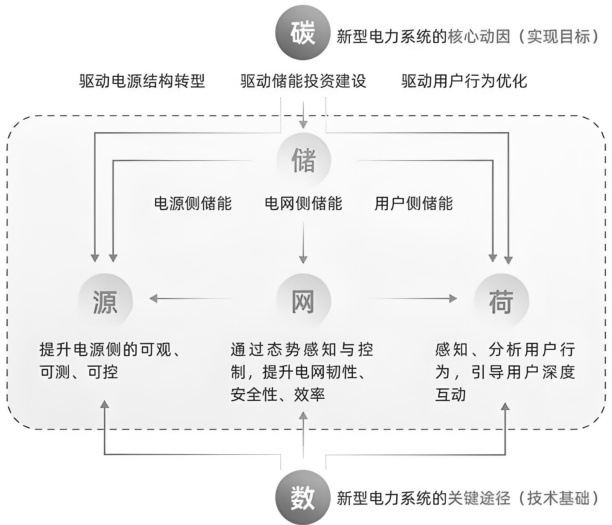

1.2 新型电力系统下储能结构及作用

1.2.1 源网荷储协同架构

源网荷储协同架构是新型电力系统的核心特征之一,储能系统贯穿发电侧、输配电侧和用户侧,形成能量流与信息流的闭环,在发电侧储能系统与可再生能源发电设备结合,平滑可再生能源出力波动,提高发电稳定性和可靠性。例如,风力发电场安装储能系统,在风力不稳定时存储多余电能,风力不足时释放电能,保证发电功率稳定输出。在输配电侧储能系统可缓解电网阻塞、提高电压质量和稳定性。在电网负荷高峰时段,释放存储电能,减轻供电压力;在负荷低谷时段,吸收多余电能,提高能源利用效率。在用户侧,储能系统参与需求响应,实现峰谷套利,降低用电成本。例如,用户在电价低谷时段存储电能,在电价高峰时段使用,减少购电需求。如图2 :

图2 源网荷储协同架构

1.2.2 核心作用

储能系统在新型电力系统中具有核心作用,主要体现在提升系统抗扰动能力、优化电力资源配置和支撑高比例可再生能源并网等方面。一是提升系统抗扰动能力:可再生能源的间歇性和波动性使电力系统易受扰动,如风速突变、云层遮挡等。储能系统能快速响应,通过存储或释放能量平衡功率,缓解新能源波动性对电网的冲击,提高系统稳定性和可靠性。二是优化电力资源配置:储能系统可在电力低谷时段吸收多余电能,在高峰时段释放,实现电力资源的时空转移。这有助于降低弃风弃光率,提高可再生能源利用效率,优化资源配置。例如,在风力发电充足但需求低的夜间,储能系统存储多余风电,在白天高峰时段释放,满足用电需求。

2 电网侧储能促进新能源消纳

2.1 应用大规模储能

电网侧优先选用抽水蓄能和压缩空气储能等大规模储能技术,抽水蓄能容量大、寿命长,能大规模存储能量,为电力系统提供长期稳定功率支撑,且技术成熟、运行成本相对较低,是电网侧应用广泛的储能技术之一。压缩空气储能能适应复杂地形,可利用地下洞穴、废弃矿井等作为储气空间,不依赖特定地理条件,储能容量也较大,能满足电网侧大规模储能需求,通过共享储能模式,多个风光电站可共用一个储能系统,降低初始投资,提高利用率。

在运行机制方面包含以下几个方面内容:1)调峰调频:大规模储能系统在电网侧的主要运行机制之一是调峰调频。电力系统中,负荷需求和可再生能源出力随时间波动,储能系统通过调节充放电状态,平抑新能源出力波动,维持电网频率稳定,当可再生能源发电过剩时,储能系统充电;发电不足或负荷需求增加时,储能系统放电,保证电网功率平衡。2)黑启动能力:大规模储能系统具备黑启动能力,在电网故障后能快速恢复供电,保障系统韧性,当电网发生大面积停电事故时,储能系统作为独立电源,为关键负荷提供电力支持,启动其他发电设备,逐步恢复电网正常运行,对保障电力系统安全稳定运行意义重大 [3]。

2.2 应用电制氢技术

电制氢技术利用过剩的风光电力电解水制氢,将电能转化为化学能存储。电解水制氢是成熟技术,通过在电解槽中施加直流电,将水分子分解为氢气和氧气。该技术可突破储能的时空限制,将可再生能源产生的电能以氢气形式储存,需要时再将氢气转化为电能或其他形式的能源利用。氢储能具有长时储能优势,可实现数周至数月的能量存储,解决季节性供需不平衡问题。在可再生能源发电充足的季节,如夏季太阳能发电和冬季风力发电,利用过剩电力制取氢气并储存;在发电不足的季节,如冬季太阳能发电和夏季风力发电,将储存的氢气通过燃料电池等方式转化为电能,满足电力需求。氢气不仅可作为能源存储和利用,还可用于交通、工业等领域,促进能源系统深度脱碳,在交通领域,氢气可作为燃料电池汽车燃料,实现零排放交通运输;在工业领域,可用于钢铁、化工等行业生产过程,替代传统化石能源,降低碳排放,通过电制氢技术实现多能互补,可提高能源系统综合利用效率,推动能源转型。

3储能技术在新型电力系统中的实践应用要点分析

3.1 发电侧

在发电侧,火电机组加装储能系统可提升爬坡速率和调节精度,适应新能源的随机性,由于可再生能源出力不确定,电力系统负荷需求随时间波动,火电机组需快速响应变化,调整发电功率。储能系统与火电机组联合运行,火电机组增加功率时,储能系统释放电能提供支持;减少功率时,储能系统吸收多余电能,避免浪费,通过这种方式,火电机组可更灵活地调节功率,提高电力系统稳定性和可靠性。构网型储能模拟同步机特性,为弱电网提供虚拟惯量,增强频率稳定性。在传统电力系统中,同步发电机具有转动惯量,能在系统受扰动时提供惯性支撑,维持频率稳定,但随着可再生能源发电比例增加,大量电力电子设备接入电网,导致系统惯量水平下降,频率稳定性受影响 [4]。构网型储能通过控制策略模拟同步机特性,为电网提供虚拟惯量,增强系统频率稳定性,当系统频率变化时,构网型储能能快速响应,调节功率输出,提供惯性支撑,抑制频率波动。

3.2 输配电侧

在输配电侧,储能系统可用于阻塞管理,当电网负荷高峰时段,输电线路传输容量可能达到极限,导致电网阻塞。储能系统在负荷高峰时段释放存储的电能,减轻输电线路负担,延缓输变电设备的扩容投资,例如,在城市商业区,夏季空调负荷大,可能导致输电线路过载。此时,储能系统在空调负荷高峰时段释放电能,为商业区提供部分电力支持,减少对输电线路的需求,避免电网阻塞。分布式储能集群可动态调节无功功率,改善局部电网的电压质量。在电力系统中,电压质量是保证电力设备正常运行的重要指标。由于电网负荷分布不均以及可再生能源发电接入,可能导致局部电网电压波动。分布式储能集群通过控制充放电状态,调节无功功率输出,补偿电网中的无功功率缺额,提高局部电网的电压稳定性。例如,在农村地区配电网中,由于负荷分散、线路长,电压质量可能较差。分布式储能集群可安装在配电网的关键节点。

3.3 用户侧应

储能在用户侧的应用主要有两个方面,一是降低电力需求侧响应(DSR)成本,二是优化能源配置。DSR 是指电网运营商在电力需求侧将储能系统作为其一项独立的服务向用户提供,用户通过购买服务的方式获得 DSR 服务,并可根据自身用电需求调整其用电模式,以实现削减高峰负荷、降低网损、增加收益等目标。相比传统的峰谷电价政策, DSR 政策能够引导用户削峰填谷、减少不必要的资源浪费,在满足电力需求的同时,有效促进电力资源优化配置,进一步提升电网运行效率。作为一种新兴的辅助服务市场交易方式, DSR 交易能够为参与其中的用户提供持续稳定的电力供应,有效提升用户用电效率及供电可靠性。在储能系统中配置 DSR,能够减少电网高峰时段负荷需求,同时能够在夜间低谷时段为用户提供稳定供电。DSR 政策对储能系统具有双重影响。一方面能够有效促进 DSR 市场发展和商业模式成熟;另一方面 DSR 政策将会进一步引导用户侧储能系统配置需求侧资源、提高可再生能源利用率,因此,研究如何基于 DSR 政策有效引导用户参与需求响应,是未来储能系统应用的重要发展方向。

3.4 智能化与集成化管理

在新型电力系统建设过程中,储能技术将更加强调智能化与集成化管理。随着新能源发电比例的不断提高,电力系统的运行特征由过去的“低电压、大电流、高波动”向“高电压、小电流、高波动”转变,这给电力系统安全稳定运行带来了更大挑战,为应对新型电力系统面临的新挑战,储能技术的发展也需向智能化与集成化管理方向转型。在新型电力系统中,储能系统不仅需要具备调节新能源出力以及应对可再生能源发电波动的能力,还要具备支撑电网运行安全稳定和负荷用电的能力,这就要求储能技术向智能化与集成化管理方向转型。以智能电池为例,在锂离子电池工作原理中,由于其内部有大量活性物质参与化学反应,一旦发生短路、过充或过放等情况会产生大量热量并引发燃烧甚至爆炸 [5]。针对这种现象应采用新型冷却技术对电池内部热量进行快速冷却,并在电池内部加装温度传感器等监测装置,当温度达到一定程度时,热管理系统自动启动冷却功能进行强制降温,当温度低于一定程度时,系统则会自动启动加热功能进行升温。智能电池还应具备对储能系统运行状态的实时监测能力,并结合储能系统运行数据建立相关模型、进行故障诊断分析并进行预测预警,从而保证储能系统安全稳定运行。

4 结语:

综上所述,通过对新型电力系统下储能技术的特性分析,可为推动新型电力系统建设、促进新能源消纳提供借鉴。当前,储能技术在新能源并网、储能电站、电力交易等方面的应用已相对成熟,但仍需加强关键技术研发,进一步推动新型电力系统建设,从而为新能源健康有序发展提供强有力的支撑。

参考文献:

[1] 向祚主 . 新型电力系统中的电力节能技术研究 [J]. 中小企业管理与科技 ,2024,(20):115-117.

[2] 邱军 .“双碳”目标下新型电力系统构建及其优化策略 [J]. 网络安全和信息化 ,2024,(10):6-8.

[3] 邹才能 , 李士祥 , 刘辰光 , 等 . 新质生产力赋能新型储能技术及其商业模式 [J]. 石油学报 ,2024,45(10):1443-1461.

[4] 唐帅 . 新型储能行业市场分析及发展建议 [J]. 中国电力企业管理 ,2024,(27):18-19.

[5] 贾 丹 , 苏 文 斌 . 新 型 电 力 系 统 中 的 储 能 技 术 综 述 [J]. 电 子 技术 ,2024,53(09):348-350.

作者简介:康家瑞(1985.10)男,汉族,山西五台,硕士研究生,高级工程师,从事新能源项目投资工作

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)