大中小学数学课程思政一体化建设的学段贯通研究

胡祎 胡真

景德镇陶瓷大学 江西景德镇 333403

一、引言

“要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进,构建以新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程教材体系,深入推进大中小学思想政治教育一体化建设。”这是习近平总书记对学校思政课建设作出的重要指示。在这个重要指示里我们可以看到大中小学课程思政教育一体化建设应该要求大中小学围绕“立德树人”根本任务,充分发挥课程思政作用,将培育和践行社会主义核心价值观贯穿于课程建设全过程,充分实现课程目标、内容、结构和评价等课程要素的价值,这是解决“培养什么人”,“为谁培养人”的教育根本问题的需要,也是全面提高育人质量、实现教育现代化的必要要求。围绕着这个重要指示,从中央到地方,全国上下的改革探索积极火热,掀起了推进大中小课程思政教育一体化建设的研究浪潮,众多的教育家、学者、教师等都从不同的角度提出了自己的真知灼见。

二、大中小学数学课程思政一体化建设的学段贯通研究现状分析

就大中小课程思政一体化建设,国内研究已然动态呈现出了三重向度,首先在制度设计层面上学界聚焦顶层架构创新,如构建区域思政课协同创新中心(韩震,2020)、开发跨学段课程标准(冯刚,2021),着力破解体制机制壁垒、教育部首批 32 个一体化建设共同体(2022)的实践经验,为政策落地提供了范式参照。其次在教学实施层面上实践研究揭示关键矛盾,基础教育工作者强调学情适配性,主张构建" 认知发展- 目标梯度- 内容衔接" 三维模型(李伟,2022),通过实证研究验证螺旋上升教学设计的有效性。再次就是理论建构层面上,学者系统阐释一体化内涵,提出 " 价值共生体 "(孙其昂,2019)、" 教育生态圈 "(沈壮海,2020)等理论模型,为研究提供多维分析框架。而国际实践则从模式建构维度和实施机制维度分别呈现出重要启示,比如法国 " 公民教育课程链" 通过国家课程标准实现K-12 价值观教育贯通;美国STEM 教育中的" 隐性德育" 策略,展现学科思政资源开发路径;新加坡" 全校参与模式"(WholeSchoolApproach )建立学科教师德育能力标准;日本" 特别活动课程" 构建跨学段实践育人体系,均体现协同育人理念。尽管如此,但现有成果多聚焦思政课程本体研究,对数学等课程的思政功能开发仍然存在多重局限,比如学科特质化路径研究不足,存在 " 标签式思政 " 倾向;区域适配性考量缺失,未回应教育欠发达地区的特殊矛盾;缺乏可操作的纵向衔接标准,导致学段间出现 " 重复供给 " 与 " 供给断层 " 并存现象等等。这些研究空白都为本课题建构数学学科思政的差异化实施方案提供了创新空间。

三、大中小学数学课程思政一体化建设的学段贯通研究的意义与价值

通过以上分析我们不难看到对大中小数学课程思政一体化建设进行学段贯通研究具有理论创新价值,它不但可以突破传统研究范式,构建 " 数学学科逻辑与思政教育规律 " 的双向映射模型,而且能解构数学课程中 " 显性知识传递" 与 " 隐性价值塑造 " 的共生机制,丰富学科德育的学理基础。而在实践方面也有丰富的推进价值,既能通过针对 " 区域教育生态碎片化 " 特征,设计 " 市域统筹 - 校本转化 " 两级推进机制来破解景德镇现实困境,又能为同类型城市提供可复制的模式。在响应国家战略需求上则可通过开发《数学课程思政元素学段分布指南》《教学案例转化手册》等成果,落实" 各类课程与思政课同向同行 "(中办发〔2019〕47 号)的改革要求。同时建立 " 数学思想方法 - 核心价值观 - 学生认知水平 " 三维对接框架,可为破解学科思政 " 表面化 "" 硬融入 "难题提供创新实施路径。

四、大中小学数学课程思政一体化建设的学段贯通研究

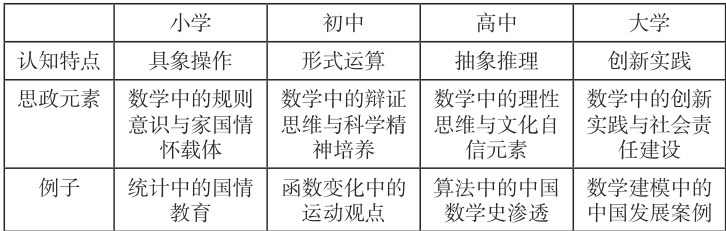

1. 数学课程思政元素的学段适配性研究基于皮亚杰认知发展理论,对认知发展导向的思政元素进行解构:

同时也要注意教学策略差异化设计,开发 " 情境浸润 - 问题驱动 - 项目探究" 三级教学范式,建立不同学段思政渗透强度与方式的量化标准。

2. 数学课程思政的纵向衔接机制构建

依据布鲁纳螺旋课程理论,建立典型主题的学段递进指标(如小学侧重文化感知→初中强化科学验证→高中深化哲学思考→大学探求创新实践),基于内容衔接标准就典型主题可编写课程教学案例,选取景德镇某所实验学校进行纵向追踪研究,检验衔接有效性。

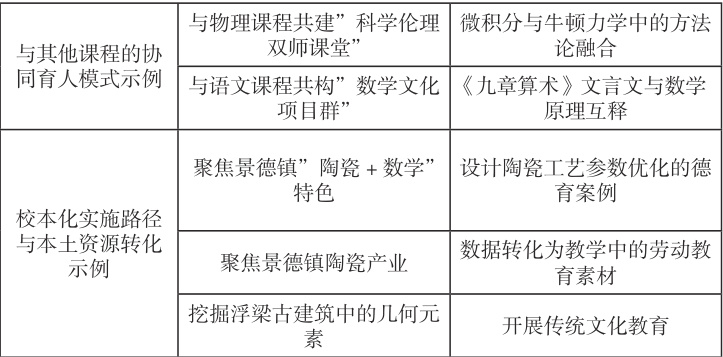

3. 数学与其他课程的协同育人模式创新及本土资源转化

五、大中小学数学课程思政一体化建设的学段贯通研究小结

本文立足于社会主义核心价值观和立德树人的根本任务,以系统化、科学化、本土化为原则,聚焦景德镇市大中小学数学课程思政教育一体化建设。研究强调:根据不同学段(小学、初中、高中、大学)学生的认知发展规律,构建梯度化、递进式的数学课程思政教育体系,确保教育目标的连续性和适应性;重点解决大中小学数学课程思政的内容衔接、方法过渡、评价贯通问题,避免脱节或重复,形成纵向贯通的育人链条,探索数学学科逻辑与思政教育内涵的深度融合,实现知识传授与价值引领的统一;结合景德镇市文化资源(如陶瓷文化、红色文化)和教育实际,挖掘具有地方特色的思政元素,增强思政教育的亲和力和实效性。该研究突破传统思政教育的单一模式,将数学学科逻辑与思想政治教育有机融合,探索数学课程中蕴含的科学精神、逻辑思维、家国情怀等思政元素,形成“数学 + 思政”的特色育人模式;同时构建“跨学科开发+ 校际合作 + 社会支持”的协同推进模式,形成大中小学思政教育一体化的长效实施路径;而且首次系统挖掘景德镇陶瓷文化、传统工艺、红色教育资源等特色元素,融入数学课程思政,打造具有地域特色的一体化思政教育范式。

参考文献:

[1]. 中华人民共和国教育部. 关于公布大中小学思政课一体化共同体建设名单的通知. 教社科厅函〔2022〕12 号.

[2]. 中共中央办公厅 , 国务院办公厅 . 关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见. 中办发〔2019〕47 号.

[3]. 冯刚 . 大中小学思政课一体化建设的若干思考 . 思想理论教育 ,2021,12(3), 45-51.

[4]. 韩震 . 新时代大中小学思政课一体化建设的逻辑框架 . 中国教育学刊 ,2020,8, 12-18.

[5]. 李伟 . 基于认知发展理论的大中小学思政课衔接模型构建 . 课程·教材·教法 , 2022,42(5), 89-96.

[6]. 沈壮海 . 思想政治教育生态圈的理论建构与实践路径 . 马克思主义研究 ,2020, 7, 112-119.

[7]. 孙其昂. 思想政治教育”价值共生体”的概念生成与系统特征. 思想教育研究 ,2019,6, 3-8.

[8]. Durkheim, É. . Moral education. Dover Publications. (Original work published 1925)

[9]. Homans, G. C. Social behavior as exchange. American Journal of Sociology,

1958,63(6), 597-606.

[10].Japan Ministry of Education. *National curriculum standards for special

activities*. Tokyo: Author.

[11].Singapore Ministry of Education. Character and citizenship education

syllabus.2020.

[12]. U.S. Department of Education. STEM education strategic plan 2018-2023.

作者简介: 胡祎:女,汉族,(1975-),信息工程学院工作,副教授,硕士,研究方向:数学教育

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)