基于核心素养的李白诗歌沉浸式阅读教学课型探究

吴慧珊

广州市增城区增城中学

李白传世的诗歌有 990 多首,学生在高中阶段时间和精力有限,想要进行沉浸式阅读教学,最大困难是“有限的课时”与“无限的阅读任务”之间的矛盾。于是我们选取《唐诗三百首》中的 29 首来作诗歌阅读示范教学。从以往的阅读教学经验来看,有的提供几个问题,让学生课余自读;有的采取单篇教学的传统方式,在课堂上逐一解读。但沉浸式阅读教学的真正意图,绝不是依赖教师在课堂上解读文本。教师的角色应是“示范”、“指导”和“组织活动”者。鉴于上述思考,我们采取了以下做法:

第一,为《唐诗三百首》中的李白诗歌附上注释和译文,减少学生阅读古诗的障碍。

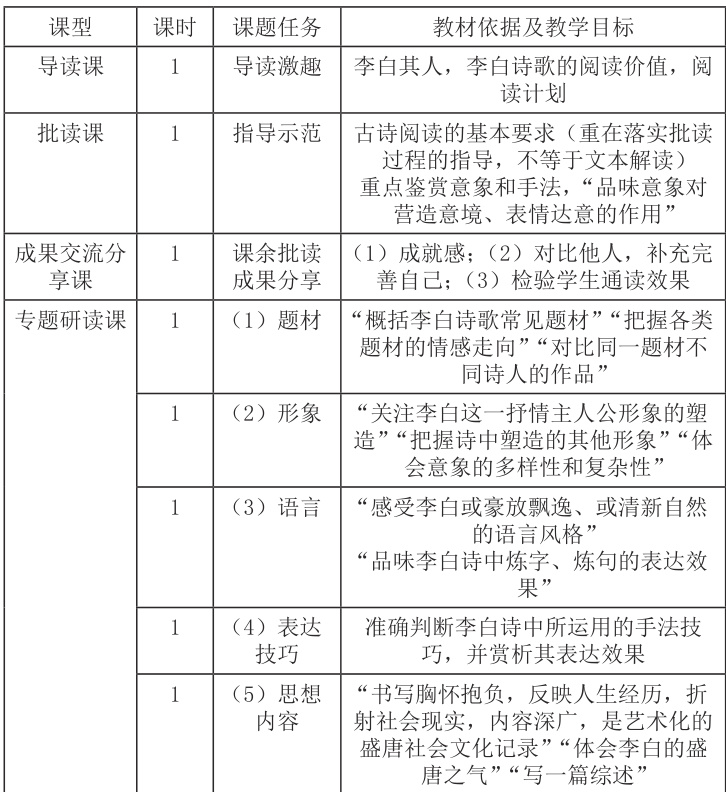

第二,设计一组课型,给学生提供详细的诗歌沉浸式阅读范例。将李白诗歌沉浸式阅读教学分成 4 个课型:导读激趣课,批读指导课,批读成果交流分享课,专题研读指导课,4 个课型共计 8 个课时。每一课型就是一个支点,学生通过这些支点可以形成诗歌阅读框架。

李白诗歌沉浸式阅读教学课型设计

一、导读激趣课

导读,就是阅读激趣和导航,使其亲近诗人、亲近文本。基于学生对古诗有一定的隔膜,甚至有畏惧心理,教师精心准备一节导读课,是李白诗歌沉浸式阅读的良好开端。然而导读课不能为激趣而激趣,一定要紧扣诗人、文本。李白诗歌导读示例:

师:为什么李白经常在诗中发牢骚?(列举“花间一壶酒,独酌无相亲”《月下独酌》、“我本楚狂人,凤歌笑孔丘”《庐山谣寄卢侍御虚舟》、“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”《行路难》、“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”《宣州谢朓楼饯别校书叔云》、“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”《登金陵凤凰台》等诗句)

这与他不能参加科举有关。据《旧唐书·职官志》记载:工商之家,不得预于士。加上李白在他的诗文中总是讳言家世,基本可以断定他不是不想而是不能参加科举了。

同学们可想而知,才华横溢的李白找不到晋升之路,怪不得有发不完的牢骚了。请接着在李白的诗歌中找佐证,进一步理解李白的牢骚与忧愁。

二、批读指导及成果交流分享课

从教学功能来看,批读课不等于平时的文本解读课,受课时所限,不容许教师逐一解读。批读课是教师为使学生能自主解读诗歌,用课堂平台来做示范的过程。目的是让学生学会选择批读要点、把握不同赏析角度、挖掘诗歌深层含义,初步形成诗歌阅读能力。从方法上看,批读课就是分别从诗歌的题材、形象、语言、表达技巧、思想内容等赏析角度做示范,教给学生不同角度的不同阅读方法,让学生通过这一节课的学习,能够课后自主地沉浸式阅读其他诗歌,完成李白诗歌的精读任务。

我们以“月意象关涉的语言风格”这一赏析角度为例来展示课堂教学活动组织:

《下终南山过斛斯山人宿置酒》中“暮从碧山下,山月随人归”(锁定有月意象的诗句)用语一派清新,连“山月”(锁定具体月意象)也有情,愿“随”我一起归来(拟人手法);《将进酒》中“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”(锁定有月意象的诗句)语气豪放,酒杯是“金樽”,清朗的月竟是诗人“对”饮的酒友(想象手法)。这两首诗的语言风格无疑相差甚远。由此得出李白诗歌的两大语言风格:清新自然和豪放飘逸。

教师将这些批注点展示给学生看,引发学生思考,进而透彻地解读文本。然后让学生给其他诗歌做批注,进行批读实践。学生批注时,教师巡视,或肯定、或指导、或纠正,活动结束后由学生展示批注成果,学生之间相互质疑和解疑,通过别人分享的成果弥补自己的缺漏。

三、专题研读指导课

成果分享后,指导学生分组和详细分工(收集资料,查阅文献,筛选信息,组织讨论,物化成文,负责答辩等),进行专题研读实践。如果说批读环节是横向的,那么专题研读就是纵向的,这是沉浸式阅读的重要一步。教师通过示范课,指导学生逐步完成任务,最终形成小论文:

任务— :确定专题

专题的选定,一般本着有疑、有限、有用的“三有”原则,这样的的专题才有研讨价值。

任务二:开展专题研读

第一步,界定阅读范围,筛选信息。第二步,整合、分析、探究信息,由此形成独特的阅读感受。这是专题研读的主体部分,也是课堂教学中传递的关键研读方法。

如研读“月意象涉及的题材”,就要整理出有月意象的诗歌,将其按题材分门别类,进而读出不同的思想内容;研读“李白诗人形象”,就需要将出现抒情主人公形象的诗歌列出,再逐一概括诗人的形象特征。再如,“李白送别诗研读”,可以与其他有名的送别诗词进行对比研读,如柳永的《雨霖铃》,我们发现李白的送别诗,常常用“浮云”“落日”“碧空”“长江”等豪迈阔大的意象来寄托情思,毫无柳词缠绵凄清之态。

本文中的课型和课时是根据新课标的规定设置的,在具体教学中,教师可以自己确定课堂教学时间,不必拘泥。但最重要的是每一节课都必须为学生沉浸式阅读诗歌提供有效的教学示范。

参考文献:

[1][ 清 ] 蘅塘退士编 . 唐诗三百首 [M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,2008.

[2] 熊少华 .“整本书阅读”六课型探究 [J]. 中学语文教学参考(上旬),2020(6).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)