汽车智能座舱产品现状与发展趋势综述

单外平

长沙南方职业学院 湖南长沙 410000

中图分类号:U495 ;U463.83+6

座舱,源于飞机行业,指飞机的内部空间。在车辆行业中,座舱最初指车辆的一个驾乘空间,车辆座舱诸多功能与体验对标于飞机驾驶舱。智能,具备满足人类需求的属性,如感知、运动、思考等;越接近人类属性的产品,其智能程度越高。智能座舱,在车辆行业中可以认为是具备满足人类需求属性的驾乘空间;可进一步解释为集多模态智能交互技术,可与人车环境进行智能交互融合,实现主动感知、自主思考、自动驾驶等智能服务,提供家庭、娱乐、工作、社交为一体的“智能移动第三生活空间”。综合概念属性,智能座舱是人车交互中心和技术接口枢纽,具备智能服务系统的智能移动空间。

1.1 发展历程

车辆座舱的发展轨迹见证了车辆技术的变迁,以中控仪表、人机交互方式为主要特征,座舱发展经历可概括为三个大时代 1[1]。1990年前的机械时代,座舱由单一的机械仪表和音频播放设备组成,无中控显示屏也无智能化仪器设备;机械时代可被认为智能化程度为零。2000-2015 年的电子时代,座舱由多个机械仪表、少数液晶仪表和电子系统组成;此时座舱存在简单小尺寸的娱乐显示屏,但智能化程度很低。2015 年后的智能时代,座舱内拥有大尺寸显示屏、信息娱乐系统、智能控制系统等,智能阶段交互方式多样,集成化和智能化程度高。智能座舱需要实现更多的智能功能,是一个非常复杂系统,根据技术成熟度可进一步细化为四个阶段,逐步从智能时代的初级阶段,最终发展为无人自动驾驶的移动空间。

1.2 智能座舱市场

据市场数据(IHS Markit)分析,当前新车智能座舱的渗透率全球市场及中国市场均已超过50%,中国市场自2019 年起,已超过全球市场平均水平,并呈现快速增长趋势,智能座舱已广泛被市场接受 2[2],预测到 2025 年,中国新车的智能座舱渗透率将达到 75.9%,市场规模将达1030 亿元,进一步拉大与全球市场的差距3[3]。

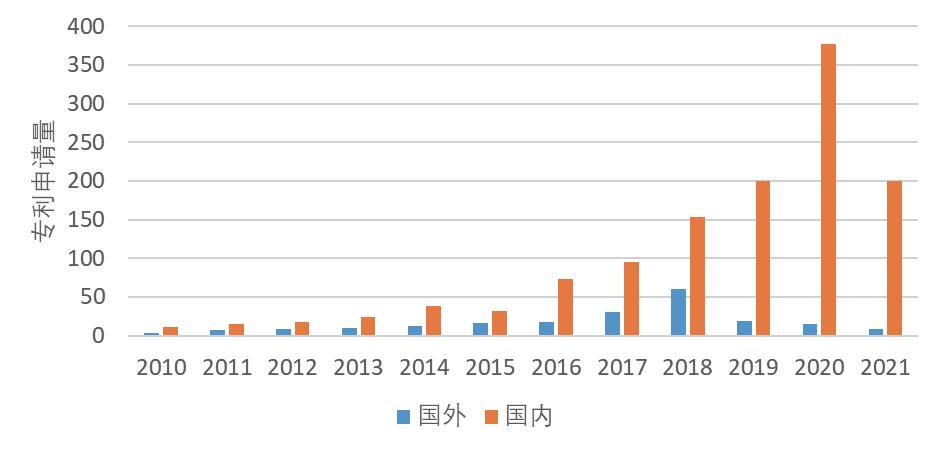

1.3 智能座舱研发

以专利申请量为代表的研发和投入水平,下图展示近十年来国内外智能座舱相关的专利申请数据。由图可见,智能座舱约在 2015 年处于分界点,2015 年前国内外申请量均处于极少数状态,属于刚刚起步阶段。2015 年后,市场加大了对智能座舱研发投入,国内外专利申请量呈现逐年上升趋势,迎来高度发展阶段;国外的相关专利申请量在2018 年达到顶峰,后呈现逐年下降,智能座舱技术相对停滞;国内申请量增速很快,在数量上迅速超过了国外,在一定程度上说明期间我国智能座舱技术正在赶超国外4[4]

1.4 智能座舱功能结构

座舱的结构组成随着不同时代背景所关注点变化而变化。在机械座舱时代,车辆主要以实现驾驶功能为主,座舱由实现驾驶功能的机械构件组成。电子座舱时代,安全驾驶成为了车辆更关注的方向,车辆座舱在机械构件的基础上增加了很多安全辅助电子组件。在智能座舱时代,车辆市场的关注点由安全为主逐渐升级到可提供智能化的信息和服务,座舱的结构组成更加复杂多样,主要由内饰硬件和电子软件构成。

内饰硬件包含座椅、灯光、踏板、方向盘、空调等;电子软件包含车载操作系统、信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车联网系统、抬头显示系统、流媒体系统等由硬件和软件一同组合,提供给驾乘人员的智能信息和服务。

2智能座舱发展驱动力

智能座舱发展的动力集中体现在三个层次,政策驱动、技术驱动和市场驱动。

2.1 政策驱动

近年来,国家接连出台系列相关政策大力支持智能汽车与智能座舱,站在全国层面统筹并驱动整体科技的提升。如 2017 年,工业和信息化部,发展改革委和科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》;2018 年,工业和信息化部 国家标准化管理委员会引发的《国家车联网产业标准体系建设指南 ( 总体要求)》;2019 年,中共中央,国务院《交通强国建设纲要》,2020 年,发改委等 11 部位引发的《智能汽车创新发展战略》;2021 年,工信部《关于加强智能网联汽车企业及产品准入管理的意见》;2022 年,工信部《“十四五”车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》《2022 年汽车标准化工作要点》等。除此之外,各地方政府根据各自优势与特点,也出台了一系列支持政策。

2.2 技术驱动

得益于基础技术的突破和基础设备产业化,智能座舱技术才能更进一层楼。基础技术包含且不限于:车载高精度传感器、车载智能终端、AI 感知算法、智能计算平台、5G(6G 等)通信、车规级高能芯片,智能操作系统、多样化应用软件、车辆协同控制等技术。基础技术的提升为智能座舱的进一步发展提供了有利保障,支撑着之智能座舱的快速迭代和升级。但智能座舱的发展也受限于基础技术的提升。如汽车的电子电气架构,类同于人的神经系统和大脑,是汽车实现信息交互和复杂操作的关键,决定了座舱智能化功能发挥的上限。受限于算力和传输速度等技术,ECU 繁杂、难以迭代升级,需要从传统分布式架构发展为区域集中式架构和整车中央集中式架构,实现软硬灵活解耦及多屏间高效互动,才能进一步灵活的支持座舱的智能化升级。

智能座舱作为汽车中的一个重要产品,时刻接受着市场的洗涤与引导。资金和消费者选择是市场最关键的驱动因素。资金方面,各主机厂和供应商均投入了大量的财力物力,竞相在智能座舱中争取相应的话语权。消费者需求层次不断提升,已从简单的交通工具需求逐步转变为生活中的“第三空间”需求。据调研,17.4% 认为智能座舱是必购配置,超 70% 用户认可座舱智能配置的价值,智能座舱的配置已经成为了消费者购买车辆的重要决策参考。其次,各主机厂、座舱供应商为增强本产品的竞争力,加大了在座舱的差异化竞争,争相升级提升客户流量卖点。

3. 流行开发方向

3.1 车载软件

在智能汽车的推动下,“软件定义汽车”概念逐步深入市场,并助力汽车从硬件向软件快速转型。车载软件在三个层次迅速发展:基础软件层、中间软件层和应用软件层。基础软件层,即车载操作系统,是所有车载软件的基础,是汽车走向软件驱动转型的重要前提。主流车载操作系统主要包括 QNX、Linux 和Android 三大系统,车载操作系统是软件运行的底层基础,也是我国未能攀越的技术高峰。但近些年,国产车载操作系统也快速发展,目前也有基于 Linux 的阿里云系统 AliOS 和华为的鸿蒙系统 (Harmony OS)。

中间软件层,提供一个分布式计算和通信框架,向下承接基础层向上对接应用层,屏蔽各类操作系统内核差异,为上层应用开发者提供标准接口和协议。中间层以AUTOSAR 和ROS 为代表,利用中间件隔绝硬件更换的影响,实现软硬件解耦,支持OTA(无线更新软件),适应智能升级需求。国产已有以AUTOSAR 为基础的NeuSAR。中间层软件是智能化关键,将长期多系统共存,也是不利于软件市场标准化的个因素。

应用软件层,以实际应用场景为主的功能软件,如高精地图,自适应巡航、语音交互、娱乐互动等。应用层软件主要由软件供应商提供,是体现各家技术差异化的核心,也是国内车载软件主要研究方向

以 ECU 独立控制为代表的分布式电子电气架构已无法承载智能汽车发展的需求,以 DCU 域集中控制为核心的电子电气架构呼之“域”出。座舱域控制器依托高性能的主控处理器、丰富的硬件接口资源以及强大的软件功能特性,集成了很多个座舱内 ECU 核心功能,具有高度集中、高兼容、高性能等特性。有利于优化座舱内功能协同、控制开发成本,但座舱域的生产和制造具有极高的技术壁垒和时间壁垒。面对域控制器越来越复杂的需求,域控制器软硬件的开发难度也逐步提升。

人机交互是很广泛的概念范畴,也是车辆类人化的核心 5[5]。人机交互不仅可以提升用户心理安全、提升驾驶体验,同时人机交互与自动驾驶共同打造以人为本的驾驶闭环,实现全场景整车智能,推动汽车智能化快速升级。人机交互智能汽车的一部分,是提升用户对智能驾驶的信任感和安全感的重要途径。人机交互以感知为中心,通过声音、语音、触摸、视觉等多模信号,实现手势识别,语音识别、人脸识别、情绪识别等人车交互,提升车辆的安全性和趣味性。

3.4 抬头显示系统 HUD(Head-up-Display)

抬头显示系统,通过电子影像原理将行车轨迹、导航、来电等信息,投影到驾驶员前面的风挡玻璃上,让驾驶员尽量做到不低头、不转头就可看到重要信息。目前主要研究的有三种模式的抬头显示系统,组合型抬头显示系统C-HUD(Combiner-HUD)、风挡型抬头显示系统W-HUD(Windshied-HUD)和增强现实型抬头显示系统 AR-HUD(Augmented Reality HUD)。但抬头现实系统会影响驾驶员的视野,市场应用存在一定争议。

3.5 多屏联动

为满足对个性化的需求和屏幕之间的联动交互,以高清化大屏化为代表的车载显示屏呈现多屏发展,包含仪表,中控,车辆控制屏,副驾屏,流媒体后视镜,区域显示屏,后排屏幕等设计。为进一步满足驾乘人员对个性化需求,多屏联动设计承载了不同的信息分布,满足了不同人员的乘车需求,也提升了整车的科技感。

现有座舱几乎处在屏幕包围的环境中,不同屏幕的信息控制与显示被零碎分割,降低用户信息掌握效率也增加了控制难度。“一芯多屏”建立了统一大脑控制多个交互窗口的通道,交互信息在芯片内完成传输;改变了多个操作系统之间通过 CAN/LIN 总线等通信传输信息的方式,通信时间大幅降低,系统复杂度降低,芯片等器件数量减少,整体可靠性增加,更适应个性化或智能化的需求6[6]。

3.7 智能表面

通过光电介质材料来增加原材料电子功能,在不需要使用时隐藏,需要时通过接近,手势或语音控制等形式来激活,获得反馈和响应。智能表面能够将车内所有功能无缝整合至统一表面,实现无缝衔接,智能表面是高科技汽车内饰发展方向,成本较高,目前除了在概念车上有展示,在量产车上仅极少量的局部应用。

3.8 智能机械

智能座舱的主要研发方向聚焦在软件,但并不限于软件。智能机械技术,包括可变机械技术和内饰结构技术。如座舱内机械零件可根据不同模式进行伸缩折叠,可以根据乘客不同场景的使用需求,实现内饰空间的不断调整变化,其主要代表是智能座椅。座椅的智能调节技术,即乘客进入座舱前后,汽车可利用视觉与压力传感器感知驾乘人员身体信息,座椅自动调整自身位姿参数,从而可以适配各种体型的用户,优化其驾驶体验,实现座椅的私人订制的效果。

4局限性

在智能座舱如火如荼快速多元发展的过程中,也逐步迎来了不可忽视的局限性,

4.1 技术拼盘

为体现智能座舱功能的多样性,汽车制造商将多种复杂的先进技术拼盘式堆砌在一起,并未进行有效的技术管控。导致重复占用资源,功能断层拼接、衔接不畅、交流堵塞等问题;此外,混杂的技术拼盘也带来了整车供应商与零件供应商的供需矛盾,基层逻辑和权责不清增加潜在的安全风险。

驾驶是座舱的核心功能,汽车的高时效、高安全、高稳定等性能依然是汽车发展的重心。但目前众多厂商将过渡聚焦于娱乐游戏因素,甚至还产生“娱乐等同智能”的错觉意识;根据中汽协调研数据显示娱乐系统渗透率已超90%,而其他功能均不足30%。过于聚焦娱乐,方面会占用宝贵的资源,另一方面增加安全风险。

4.3 安全淡化

安全淡化主要涉及两个方面,人车安全和信息安全。随着多元化信息的持续输入,座舱趋向于沉浸式体验,但沉浸式体验与驾驶安全存在一定的矛盾,处于舒适环境中的驾乘人员容易过度放松,忽视人车安全。其次,随着交互方式的增加,用户信息和车辆信息也更容易通过多种方式被泄露,增强安全隐患。

4.4 手机移植

成熟的智能手机为智能座舱的开发提供了良好的参考,但目前很多供应商却完全或大部分移植手机架构与功能。智能手机中绝大数功能均没有实际使用,移植至车辆中后,导致车机系统也混杂了过多的伪需求,增加了机器的负荷。其次,座舱的显示界面照搬手机应用模式,容易造成视线在操作面板停留时间过长,增强安全风险。

4.5 孤岛效应

座舱的智能化需依托大量数据训练,以实现人机交互反馈效果和智能控制。目前掌握大量数据主要是车企,但大部分车企并不愿向外公开车辆和驾驶数据,现有技术无法得到足够的数据积累,制约着智能座舱产业的快速发展

5发展趋势

目前智能座舱呈现多种先进技术的拼盘式简单堆砌,呈现重复占用空间,功能断层拼接,不畅衔接等局限性,并不符合消费者的真实需求。未来智能座舱将对应的硬件、软件集成,可简约硬件设施、节省座舱空间,无阻碍系统兼容,降低计算成本、提升应用稳定性。

5.2 控制多元化

各控制模式均有各自优势,机械式稳定但笨重占空间,电子式简单但不稳定、触摸式美观但占用手眼资源、语音手势等方便但易误判混淆,等等。未来,将不片面刻意追求某种方式,而是综合多元交互控制方式融合,综合运用机械、电子、触觉、语音、车内视觉、脑机接口等传感器智能技术,更加精确的提供交互控制,更贴合驾乘人员身心需求,保障人车安全,驱动座舱智能化升级。

5.3 交互人性化

智能座舱是人车交互中心,技术接口枢纽,人因工程的核心,更是懂人的助手。未来智能座舱在人车相互交互过程中更人性化,将进

一步结合车内外环境、车内生物识别、环境监测、语音识别、AI 等多种手段让车辆学习用户的日常习惯、语气、情感等,捕捉驾乘人员的

情绪状态,确认用户的身份属性,判断驾乘人员目前状态如分神、疲劳、兴奋等,并预测用户的需求和偏好,全方位提升驾乘人员的体验。5.4 功能多样化

随着多领域技术的快速突破提升,人们对汽车座舱的功能需求也将逐步得到扩展,应用场景不断丰富,功能将包含且不限于行车参数、驾驶辅助、车辆体验、定位导航、影视娱乐、信息通讯、睡眠休息、医疗诊治等。

5.5 深度数字化

智能座舱是软件定义汽车最佳入口,是车与“万物”互联的纽带,是车辆系统展示数字化技术的载体。车与车、人、网络、云等环境的交互过程中,产生海量的优质数据,为训练智能算法模型提供有利的资源。未来将充分利用座舱中的数据规律,让汽车拥有高智商、高情商、高安全的服务能力。

座舱是人与车直接接触的高频中心,其产品成果容易被人和市场感知。且座舱不直接影响行车安全,监管压力偏小,容易产量化落地在政策支持、技术突破和市场选择的三方驱动下,汽车座舱在人化智能化的道路上从未停止。综上描述,可总结如下几个观点。

第一、智能座舱已深入市场,中国新车的智能座舱渗透率已远超过国外平均水平,且呈现进一步拉大差距的趋势第二、智能座舱目前集中在信息娱乐和显示方向 技术门槛高的产品后发力较强;未来市场潜力巨大。

第三、智能座舱快速发展过程中,目前存在技术拼盘、淡化安全、移植手机等局限性。未来,智能座舱将向多元方向发展,其中集化是智能化的基础,人机交互拟人化是座舱智能化的核心标识。

参考文献:

[1] 闵志刚. 基于智能驾驶需求的汽车智能座舱设计发展现状及未来趋势探究[J]. 时代汽车, 2022.

[2] 冯远洋 , 孙锐 , 王洪艳 , 等 . 汽车智能座舱发展现状及未来趋势 [J] 汽车实用技术 2021, 46(17): 6.

[3] 赛迪智库 . 一文了解“2021 年中国汽车电子产业发展趋势”[EB/OL]. (2021-3-19)[2022-3-3]. https://www.ccidgroup. com/info/1105/32734.htm.

[4] 王军雷 , 冀然 . 基于专利分析的智能座舱系统技术研究 [J]. 汽车文摘 , 2022(002):000.

[5] 冯远洋 , 孙锐 , 王洪艳 , 等 . 汽车智能座舱发展现状及未来趋势 [J]. 汽车实用技术 , 2021, 46(17):6.

[6] 张颖. 解密伟世通新一代显示屏与域控制器中的" 黑科技"[J]. 汽车与配件, 2021(16):3.

作者简介:单外平(1987.10)男,硕士研究生,工程师,湖南衡阳,汉 从事工作:车辆工程、汽车制造、智能网联汽车

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)