上海某护理院消防改造加固分析与研究

刘甲雷

上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 上海 200433

1.工程概况

本护理院位于市长宁区,是一栋多层砌体结构房屋;建筑竣工于 2007 年,高度21.15 米,建筑面积 7946.7 平方米;地上 7 层,首层层高为 3.6 米,其上各层层高均为 2.9 米;建筑平面整体呈凹字形,典型建筑平面布置图如图 1 所示。为满足消防报审需求对本建筑进行局部改造,并对改造后的房屋进行整体验算及加固设计,力求在功能改变的同时,确保结构的安全与抗震性能。

2.结构布置

本建筑南北总长48.34 米,东西最大宽度 31.54 米;砌体墙纵墙典型间距为4.0 米,横墙典型间距为 6.9 米和 7.2 米。

2.1 材料:标高± 0.000 米以下采用 240mm 厚MU15 多孔砖,M10 水泥砂浆砌筑; ± 0.000~9.500 米采用 240mm 厚 MU15 多孔砖,M7.5 混合砂浆砌筑;9.500 米\~屋顶采用 240mm 厚 MU10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。

2.2 构造柱:纵横墙交接处均设置了构造柱,钢筋混凝土梁两端均设置了构造柱,间距均不大于5米。构造柱混凝土强度等级为 C25,典型截面为 240×240mm ,纵筋4 12,箍筋 6@100/200

2.3 圈梁:各层楼、屋面均设置有圈梁,混凝土强度等级为 C25,圈梁分为内圈梁(240× 300mm)与外圈梁 240×380mm⋅ ),两者配筋一致,纵筋 4 10,箍筋6@200。

2.4 混凝土结构:框架柱典型截面为 400×400mm ,混凝土梁典型截面为 250×550mm 、150×400mm、150× 350mm,楼板采用现浇钢筋混凝土楼板,典型厚度为100、 110mm ,以上构件混凝土强度等级均为 C25。混凝土梁、柱纵筋采用二级钢 HRB335( fy=300N/mm2 ),楼板钢筋和箍筋采用一级钢 HPB235(fy=210N/mm²)。

3.项目背景

本建筑三层\~五层原使用功能为敬老院,装修后拟改为护理院,因建筑使用功能变更需办理消防改造及报审手续,为满足消防报审需要进行加固改造,力求在改变使用功能的同时确保结构安全无忧。

3.1 所有楼层轴线 3\~4 交 F\~H 范围普通电梯改造为消防电梯,增设消防电梯前室,相应增加建筑隔墙、防火门、前室风井、电井以及楼板开洞等。

3.2 三层\~五层增加消防排烟窗,具体为轴线B 上2\~3 轴间窗洞1215 增大为2315,窗台高度不变;

轴线 11 上 B\~C 轴间窗洞1815 增大为 2521,窗台高度改为 400mm ,同时增设护窗栏杆保证安全。3.3 三层\~七层平面,轴线 8\~9 交 F\~J 范围,原护理间分隔成护士站与护士值班室,值班室内增设卫生间,卫生间隔墙直接砌筑在楼板上,需复核其安全性。

4.检测结论

依据委托方提供的设计资料,通过现场混凝土构件配筋检测、结构材料强度测试、抗震构造措施核查及房屋计算分析,得出以下结论:1)一~六层抽测混凝土构件配筋直径、数量、箍筋间距与设计图纸基本一致,七层构件检测数据与原设计夹层基本一致。2)一~三层砌筑混合砂浆抗压强度推定值为 3.7MPa,低于原设计 M7.5 要求;四\~七层砌筑混合砂浆强度推定值为 3.1MPa,低于原设计M5.0 要求。3)房屋的高度、层数、楼梯间布置等抗震措施不满足市《鉴定与加固标准》[2]中 B类建筑(7 度、乙类)的抗震鉴定要求,其余抗震构造措施基本符合规范要求。4)验算结果表明,房屋一~二层部分墙体受压承载力不满足计算要求;房屋一~六层部分墙体抗震承载力不满足计算要求;二~四层,电梯前室以及 6-9/G-J 轴楼面板配筋、部分屋面板支座负筋不满足计算要求。

综上,混凝土构件配筋与原设计基本一致,砌筑砂浆强度低于原设计要求,房屋部分抗震措施不满足规范要求,部分构件承载力不满足计算要求,需针对性地采取加固措施。

5.结构分析参数

本建筑为多层砌体结构,原设计功能为综合楼,抗震设防类别为丙类。三\~五层装修改造后拟作为护理院使用,根据 2021 年 9 月 1 日起实施的《建设工程抗震管理条例》(国务院第 744 号令)[1]第十六条,护理院属于八大类建筑中的养老机构,应按重点设防类建筑的相关要求进行抗震设计。结构分析采用以下主要计算参数:乙类建筑,结构重要性系数 1.1,抗震设防烈度 7 度,基本地震加速度 0.10g ,设计地震分组第二组,常遇水平地震影响系数最大值 0.08,场地类别Ⅳ类,场地特征周期0.90s,周期折减系数1.0,风荷载标准值采用 50 年一遇基本风压 0.55kN/m2 ,地面粗糙度类别 C 类,砌体施工质量控制等级B 级,这些参数的正确选取为确保分析精准可靠打下了坚实的基础。

6.关键问题分析与研究

本建筑消防改造加固设计需重点关注建筑类别的判定、执行规范的选择、地震作用以及是否采用隔震减震技术等,现依据相关规范及政府文件逐一分析与研究,力求设计方案科学、严谨。

6.1 建筑类别

本建筑竣工时间为 2007 年,至 2023 年后续工作年限在 30\~40 年之间,根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》[3]第 5.1.3 条判定本建筑为 B 类建筑;而根据市《现有建筑抗震鉴定与加固标准》[2]第 1.0.4 条第 3 款,本建筑后续使用年限却应为50 年,建筑类别判定为 C 类。市《鉴定与加固标准》[2]自 2021 年 8 月1 日起实施,而《鉴定与加固通规》[3]施行日期为 2022 年 4 月 1 日;又依据《2023年超限高层抗震设防专委会技术交流会会议纪要》[4]二.1 条第②款,本建筑建造时间在 2001 年以后,应按通用规范进行抗震鉴定与加固。比较这两本规范的施行时间,并参考会议纪要,本工程建筑类别执行《鉴定与加固通规》[3]判定为 B 类建筑。

6.2 抗震设计规范

依据《鉴定与加固通规》[3]第 5.1.4 条,B 类建筑可以将现行标准调低来核查抗震措施,核查标准不低于原建造时即可;本建筑竣工时间为 2007 年,参考《2023 年超限高层抗震设防专委会技术交流会会议纪要》[4]二.1 条第②款,抗震设计不低于《01 抗规》要求。依据这两个条文,本工程抗震设计可以按照《01 抗规》执行。

但考虑到进行本建筑的建筑类别判定时各规范存在细微区别,同时参考《鉴定与加固通规》[3]第5.1.4 条,本工程抗震设计执行的规范由《01 抗规》提高到《10 抗规》。

6.3 房屋抗震措施

根据《建设工程抗震管理条例》[1]第十六条,本建筑抗震设防类别由丙类提高到乙类;同时依据现行《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)[6]第 3.0.3 条,乙类建筑的抗震措施应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强,故本工程抗震措施按抗震设防烈度8 度进行核查。

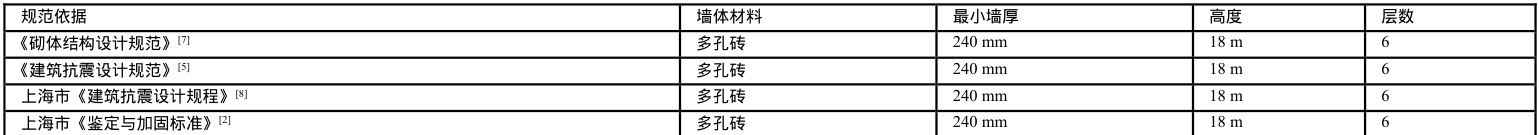

1)不同规范下多层砌体房屋的层数和高度限值见表 1。

多层砌体房屋的层数和高度限值 表 1

本建筑地上 7 层,建筑高度为 21.15 米,比较上表可以得出,本建筑的高度和层数超过了规范的 限值。

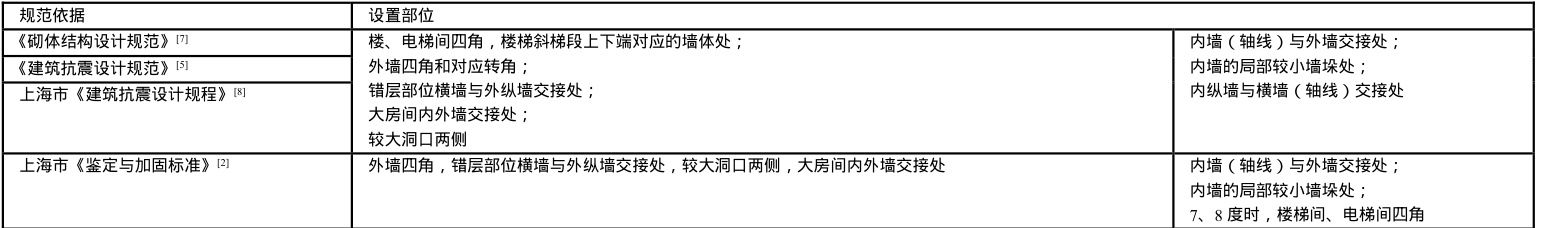

2)不同规范下多层砌体房屋构造柱的设置要求见表 2。

多层砌体房屋构造柱的设置要求 表 2

根据检测结果,结合上表可以得出,本建筑构造柱的设置基本满足各规范要求。

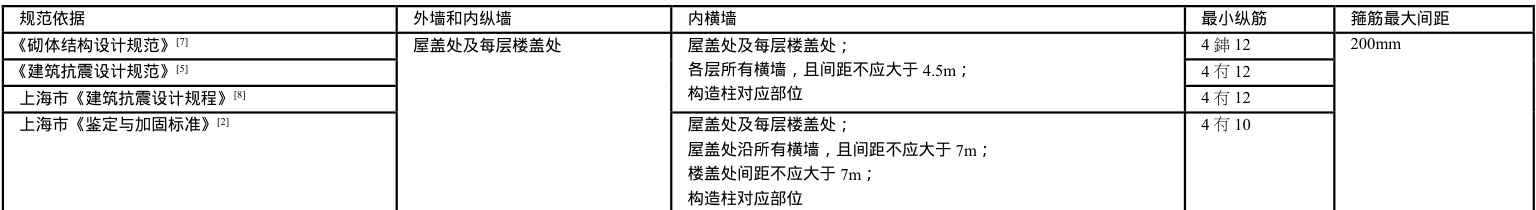

3)不同规范下多层砌体房屋圈梁的设置要求和配筋要求见表 3。

根据检测结果,本建筑圈梁纵筋为4 10,箍筋为 6@200 ,结合上表可以得出,圈梁的设置范围满足各规范要求,纵筋满足市《鉴定与加固标准》的要求,对比其他规范要求纵筋直径稍有不足,箍筋满足各规范要求。

4)《建筑抗震设计规范》[5]第 7.1.7 条第 4 款,以及市《鉴定与加固标准》[2]第 5.3.3 条第 5款,都明确提出不宜在房屋尽端或转角处设置楼梯间。具体到本建筑,轴线 9\~11 交 A~B 范围楼梯间位于房屋的尽端,不符合以上规范条文的要求。

5)《建筑抗震设计规范》[5]第 3.4.3 条表 1 定义了凹凸不规则的界限指标是 30‰ 。本建筑东西最大宽度为31.54 米,凹进尺寸为 19.29 米,平面凹进的尺寸为相应投影方向总尺寸的 61.2% ,大于界限指标,因此判定本建筑凹凸不规则。

6)其余抗震措施基本满足相关规范要求,建筑整体抗震性能尚可,局部仍存在优化空间。

6.4 隔震减震

本工程是改造加固项目,且改造后作为养老建筑使用,行业内对此类建筑改造加固是否需要采用隔震减震技术分歧很大。现依据《建设工程抗震管理条例》[1]第二十一条,结合本工程实际,对其是否采用隔震减震技术进行论证分析。

1)本建筑纵横墙布置均匀对称,竖向连续;采用现浇钢筋混凝土楼板;各层楼、屋面均设置了圈梁,且圈梁截面较规范限值富裕较多;纵横墙交接处、楼梯间四角、较大跨度梁支承处均设置了构造柱;墙体内设置了拉结钢筋及水平抗裂钢筋。本建筑结构得益于上述措施的有效约束,展现出良好的抗震性能。

2)本建筑日常维护情况较好,现状砌体及砂浆强度较高。设计结果显示,在未采用隔震减震技术的情况下,加固后房屋结构的抗震承载能力提高显著,抗震性能可以满足抗震设防强制性标准。

3)本建筑目前处于正常使用状态,建筑内年龄很大、行动不便的老人较多,采用隔震减震技术施工极为不便。

综上所述,本建筑抗震构造措施良好,仅进行抗震加固就可以保证其抗震性能符合抗震设防强制性标准,因此,本建筑消防改造加固不需要采用隔震减震技术,满足《抗震管理条例》第二十一条要求。

6.5 抗震专项评审专家组意见

本建筑结构加固设计前开展了抗震专项评审,专家组提出了以下意见与建议:

1)该房屋抗震设防类别由丙类提高到乙类后,其层数和高度超过抗震鉴定标准的限值;2)该房屋平面轮廓凹凸尺寸超出了抗震设计规范的限值;3)房屋部分抗震措施不符合现行规范要求,需要采取加强措施,提高其综合抗震能力。建议提高房屋结构的抗震承载能力,地震作用提高系数不低于 1.3;

4)建议增加 A\~B 轴/9\~11 轴间的楼梯间墙体的承载能力。

7. 加固设计

根据现状及消防改造后的建筑布置,按照现场实测的材料强度进行整体建模计算。

7.1 计算结果显示,一层、二层部分砌体抗震墙受压承载力不足。其中验算结果小于 0.85 的砌体抗震墙采用钢筋混凝土板墙面层进行加固,面层厚度为 60 或 80mm ,混凝土强度等级为 C25,竖向钢筋为  ,水平钢筋为 8@200,此部分砌体抗震墙加固后的受压承载力验算结果最小值为1.54。

,水平钢筋为 8@200,此部分砌体抗震墙加固后的受压承载力验算结果最小值为1.54。

7.2 整体计算中受压承载力验算结果大于 0.85 小于 1.0 的砌体抗震墙,采用高延性纤维增强水泥基复合材料(以下简称 ECC)进行加固。ECC 具有高延性、高强度、良好的裂缝控制能力等特性,其拉伸应变硬化特性使其在承受较大变形时仍能保持良好的力学性能,能有效提高砌体抗震墙的受压承载力和变形能力,适用于本项目中受压承载力略不足的砌体抗震墙加固。此部分砌体抗震墙加固后的受压承载力验算结果最小值为 1.00(表 4)。

一层砌体抗震墙加固后的受压承载力验算结果 表4

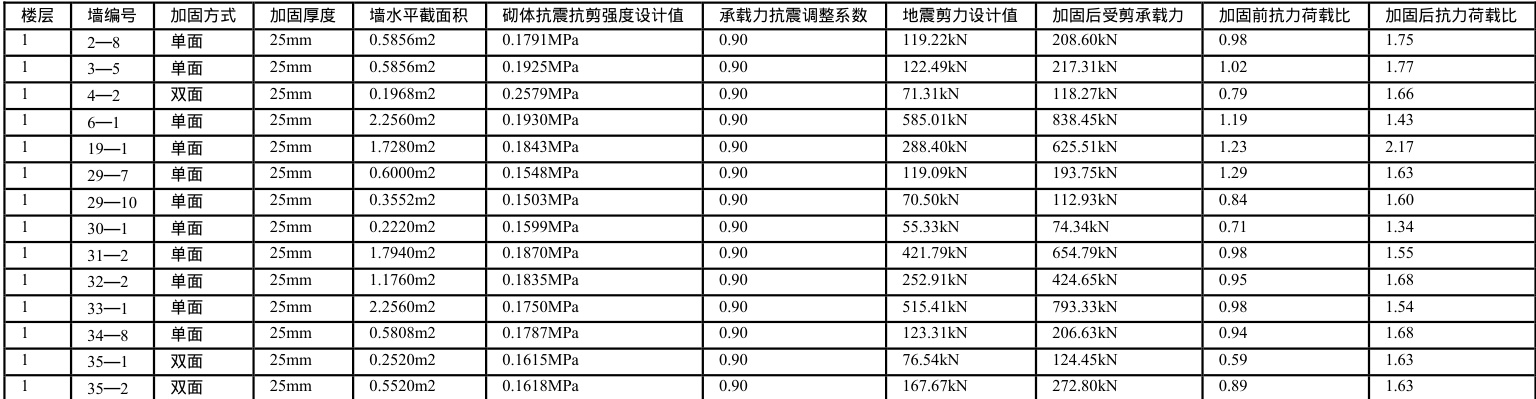

7.3 依据上文,砌体抗震墙抗震承载力验算结果按不小于 1.3 控制。计算结果显示,各层均存在抗 震承载力验算结果小于 1.3 的砌体抗震墙,底层问题最为突出,以上各层逐层减少,这些墙体均需进 行抗震加固。此部分砌体抗震墙采用 ECC 进行加固,加固后的抗震承载力验算结果最小值为 1.30(表 5)。

一层砌体抗震墙加固后的抗震承载力验算结果 表5

7.4 其它加固

计算发现,本建筑还存在若干不足,加固设计也针对性地采取了加固措施:部分钢筋混凝土梁抗弯、抗剪承载力不足,采用粘贴碳纤维布或钢板进行加固;部分现浇钢筋混凝土楼板抗弯承载力不足,采用粘贴碳纤维布进行加固。加固后,各构件抗弯、抗剪承载力均满足规范要求。

加固施工时,不同加固方式的施工工艺及流程均应符合国家现行有关标准的要求。例如,粘贴碳纤维布加固施工时,需注意基层处理,确保混凝土表面平整、干燥、无油污和松散颗粒;粘贴过程中,要保证碳纤维布与基层紧密贴合,避免出现空鼓现象,可采用滚压工具排除气泡;同时,施工环境温度和湿度应满足材料要求,一般宜在 5∘C-35∘C 、相对湿度不大于 70% 的环境下施工,以保证粘贴效果和加固质量。

8.结论

8.1 本建筑因后续使用功能改变,抗震设防分类标准提高,导致既有建筑的部分抗震措施不满足现行规范要求,主要表现为多层砌体结构层数、高度超限,圈梁纵筋直径略有不足;同时,本建筑还存在楼梯间位置不合理及平面凹凸不规则,需特别关注这些问题对整体抗震性能的影响。

8.2 检测报告显示,原建筑的混凝土构件配筋与原设计基本一致,砌筑砂浆强度低于原设计要求,房屋部分抗震措施不满足规范要求,部分构件承载力不满足计算要求,需针对性地采取加固措施。

8.3 结合抗震评审专家组意见,通过分析与研究,本建筑加固设计按 B 类建筑的标准执行,抗震设计执行《10 抗规》,砌体墙抗震承载力验算结果按不小于 1.3 控制,不采用隔震减震技术。

8.4 根据整体计算结果,针对承载力不满足规范要求的构件进行加固设计,涵盖抗震、受压承载力不足的砌体抗震墙,以及抗弯、抗剪承载力不足的混凝土梁、楼板。加固后各构件抗震、受压以及抗弯、抗剪承载力均满足规范要求。

本文围绕某护理院消防改造项目,开展了细致深入的分析与研究。前期通过对结构布置、材料强度等的全面检测与核查,精准判断出建筑存在抗震措施超限、部分构件承载力不足等问题。随后结合相关规范,制定出一系列针对性的加固措施,例如,针对受压承载力不足的砌体墙,根据验算结果分别采用钢筋混凝土板墙面层、ECC 面层加固,钢筋混凝土梁和楼板则采用粘贴碳纤维布或钢板加固等。加固后,各构件的抗震、受压以及抗弯、抗剪承载力均满足规范要求,房屋的抗震性能显著提升,完全符合抗震设防强制性标准。

本建筑的改造加固方案充分考虑了建筑现状与规范要求,在技术层面极具合理性,实际操作可行性很高,为房屋后续的安全使用提供了有力保障,为同类型护理院建筑的消防改造加固设计提供了极具价值的参考范例。

参考文献

[1]《建设工程抗震管理条例》,中华人民共和国国务院第744 号令,2021 年。

[2] 《现有建筑抗震鉴定与加固标准》(DGJ 08-81-2021),同济大学出版社,2021,。

[3] 《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021),中国建筑工业出版社,2021,北京。

[4] 《2023 年超限高层抗震设防专委会技术交流会会议纪要》,科技委事务中心,2023 年。

[5] 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),中国建筑工业出版社,北京。

[6]《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008),中国建筑工业出版社,2008,北京。

[7]《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011),中国建筑工业出版社,2011,北京。

[8]《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2013),同济大学出版社,2013,。

[9]《高延性纤维增强水泥基复合材料加固砌体结构技术标准》(DG/TJ 08-2415-2022),同济大学出版社,2023,。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)