传播学视域下大学生政党认同生成及网络舆情引导研究

孙银苹

广州科技贸易职业学院 广东广州市 511442

引言

政党认同的概念源于西方,起初用于政治心理学的词汇,属于心理学的范畴,最早由 Angus.Campbell 定义为“在心理上对某一政党的归属感或忠诚感”。大数据时代深刻改变着人们的生产生活方式动物联网、互联网、云计算等技术的应用不断增加,据《中国互联网络发展状况统计报告》,截止 2024 年底互联网普及率升至 78.6%,网民规模达 11.08 亿人,大学生在网民总数中占比约为 36%。我国正处在全面深化改革的攻坚期和经济社会发展的关键期,改革进程中现实产生的各种矛盾交织凸显,信息获取技术的革命性进步,为青年大学生网民提供便利的同时,也成为舆情发生和舆论传播的重要平台。网络的虚拟性与制度的无序性给大学生对中国共产党的认同提出新的挑战,一定程度上改变着对中国共产党认知、情感、评价、行为,在这种情况下基于传播学探讨网络舆情的引导路径,从而增强大学生政党认同显得尤为必要。

一、网络传播场域下大学生政党认同生成基础

网络传播场域是指基于互联网技术和传媒理论基础,在互联网平台上进行信息传播和交流的一种时空领域。作为现实生活的“镜像”,网络空间重新塑造着政党认同主体、认同来源、认同序列及交互方式,网络中得以传播的舆论事件成为向现实投射的影像,以现实发生的事件为基础,形成新的政党认同发生场域。[1]

首先,网络信息传播基础。网络为大学生提供了海量的政治信息,通过社交媒体、新闻网站、论坛等渠道大学生能够实时接触到关于中国共产党的历史、理论、政策以及实践成果等多方面的信息,提升大学生网络政党认知。同时,网络信息的多样性也使大学生能够从不同角度认识政党。网络传播的即时性让大学生感受到自己与政党的距离更近,增强了他们对政党的关注度。

其次,网络教育引导基础。随着网络的普及与发展,高校网络思政育人必将是思政育人延伸的主阵地之一。借助丰富的在线教育平台构建和丰富网络思政课程,并通过网络主题班会、线上红色文化参观等各种活动向大学生传播党的理论和路线方针政策。这些活动可以让大学生在虚拟环境中感受党的精神和文化,增强他们对政党的情感认同。

再次,网络社会实践基础。大学生通过网络参与政治活动是生成政党认同的重要实践基础。他们可以参与网络投票、在线政策建议征集等活动发表自己观点和间接,当大学生诉求得到有效回馈,会增强他们对政府和政党的信任和认同感。大学生通过参与一些党团线上志愿服务活动、党的理论线上小组学习等形式,能够亲身感受政党的组织性和先进性,进一步加深对中国共产党的认同。

最后,网络文化认同基础。以伟大建党精神为源头的精神谱系是中国共产党在长期革命和建设中创造的优秀建党文化,网络为红色文化的传播延展了空间。通过网络视频、音频、图文等形式,大学生可以接触到大量的红色文化资源,这些红色文化作品能够激发大学生的爱国热情和对政党的崇敬之情。主流文化在网络上的广泛传播也是大学生网络政党认同生成的重要文化基础。一些反映社会主义建设成就和人民幸福生活的网络文学作品、影视作品等,让大学生在欣赏作品的过程中感受到党的领导下社会的积极变化,从而增强对政党的文化认同和政治认同。

二、网络舆情传播对大学生政党认同的影响

网络舆情传播中伴随着网络舆论与政党认同的生成和交互,网络舆情在传播中影响着大学生对于政党的认知、观点、态度、情感,网络舆情作为网民就“自己关心或与自身利益紧密相关的各种公共事务所持有的多种情绪、态度和意见交错的总和”[2]

(1)网络舆情传播促进大学生政党认同生成

丰富的网络舆情传播内容促进大学生政党认知提升,从全球国际热点事件到百姓身边的民生百态,“ 网络舆论场”涵盖大量信息内容,包含不同社会制度的主流意识形态;跨越时空的网络传播与互动的方式使舆情传播的实时化与无界化样态明显,大学生利用各种新旧媒体及时了解社国内外现状与发展趋势,其中不乏正向立场的舆情传播,有利于深化“三观”尚未定型的大学生对党的情感认同; 更具开放性自媒体的诞生突破了传统媒介绝对话语权的局限,民众由“被时代”向“我时代”的转变衍生了“全民麦克风”时代,对于接受新生事物快、参与积极性高的大学生在网络舆情的互动中刷新到更多政治主体的存在感,进而减少大学生政治冷漠感,增强参与政治主体活动意识与行为,一定程度上加速了大学生政党认同的步伐。

(2)网络舆情传播给大学生政党认同带来风险

从网络传播的信息比重来看,网络事件多为负面的新闻,容易形成黑暗的、不公的社会“拟态环境”,通过网络传播加剧对于网络民众政治认同的负面影响,加剧了执政党体系的疏远与疏离感[3]不同网络事件类型对政治认同影响差异较大。网络政治认同意见的发酵过程中,由于“网络水军”对互联网政治生态的破坏,会消解民众的政治信任,造成互联网政治生态失衡,使政治体系可能失去认同与支持,需要进行监控与疏导,既使各种意见能够得以充分表达,又防止负面情绪增长的过快而发生群体性事件。[4]非理性、情绪化甚至试图丑化党和国家形象的网络言论,如果处理不及时、不得当,会在短时间内形成舆情危机,激化矛盾形成危机事件。一些负面情绪化,甚至抹黑党和国家形象的不良言论消解大学生的政治辨别力,削弱对党和国家的信任与情感。

(三)大学生政党认同提升与网络舆情引导

鉴于网络舆情传播的积极与消极影响,需加强引导构建积极健康的政党认同环境。基于对高校 230 名同学对于网络舆情传播的调查,立足传播学思维理论提出引导对策,从而使舆情管理工作的更科学有效,构造良好的高校舆论环境。

1、监督网络舆情传播内容,丰富大学生政党认知

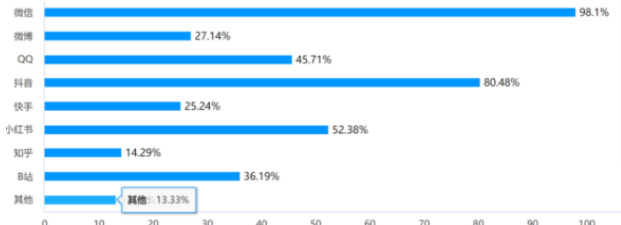

监督网络舆情传播的主体主要包括政府部门、网站平台、社会公众和专业机构。在“学生日常使用的网络社交平台”的调查中微信和抖音分别占 98.1%和 80.48%。因此学生经常使用的网站平台是监督的重点,网站平台在网络舆情传播中具有不可替代的地位和作用,尤其是微博、抖音、小红书等平台通过建立严格的审核机制,对用户发布的内容进行审核和管理,确保信息内容的安全和健康。

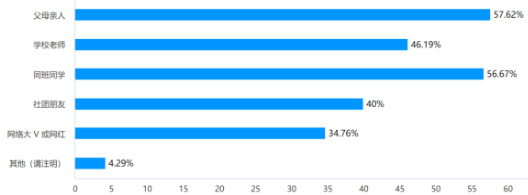

在调查在网络意见表达方面,对大学生影响较大的群体以上三者分别占 57.62%、56.67%、46.12。家庭作为大学生生活学习的重要依托,父母亲人便于提供更亲近的关怀和指导,发挥同学和朋友等同辈的正向影响力,加强网络教育监督,引导大学生正确使用互联网平台。同时新闻媒体通过报道和评论,对网络舆情进行引导和解读,帮助公众更好地理解舆情事件。研究机构则通过研究和分析,为网络舆情监督提供理论支持和政策建议。

2、完善舆情参与机制,增强大学生政党情感

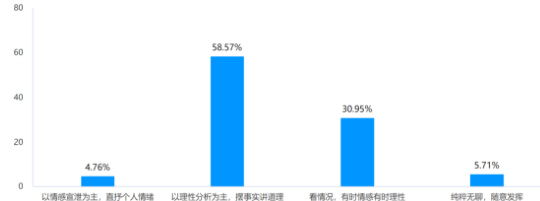

跨时空的网络技术为大学生直接参与政治诉求和意见表达提供了便利,这也有利于集思广益实现全过程人民民主的有效渠道。在调查学生参与网络舆论讨论时的表达风格中, 可以看出大部分同学以理性分析为主,通过摆事实讲道理阐释自己的观点。但网络舆情发布的不确定性影响着参与政治主体的大学生对于政治认同的偏差 ,需要通过多种途径对其进行有效引导。

高校网络舆情要防患于未然,将危机消灭在萌芽状态,需要全体师生合力发生,畅通师生诉求的表达渠道和对话机制,及时进行有效反馈和回应,澄清迷惑、化解矛盾,做到源头防控。全面提升高校网络舆情治理能力,建立快速响应处理机制,以免延误最佳不良舆情“降温”时机,及时扭转舆情对政党的负面影响印象,消减大学生政党认同的负面认知,增强大学生政党认同情感。同时培养大学生对网络信息明辨是非的能力,消除网络信息对于政治认同带来的负面影响。

3、塑造网络主流价值引导,强化大学生认同行为

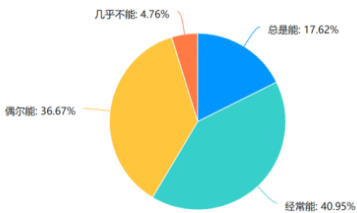

网络舆情传播中引领主流意见的“意见领袖”影响着大学生政治认同行为,网络主流意见以幽默、风趣的网络流行语的特征共鸣传导吸引着大学生,能够引发大学生共鸣,接受度较高。为防止大学生受不良主流意见影响,消解对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同,及时关注和纠偏可谓刻不容缓。在对您能否察觉到网络舆论中的 “主流意见”的调查中,40.95%的同学认为能够觉察到主流意见。

不少网红主播、网络大 V 为获取流量争相发声,形成了“哗众取笼”的“主流意见”网络舆论生态,混淆视听的网络谣言和虚假信息模糊了大学生对主流意识形态的辨识度。因此,高校应着重培养大学生政党认同的主流意识形态传播主体的专业能力与网络素养,组建政治强、业务精、通网络、善战斗的专业网络意识形态工作“主力军”,敢于发声、勇于亮剑,积极担当网络空间“意见领袖”宣传的引导者,围绕有利于提升政党认同的视角,在设置议题、话语表达、逻辑推理等方面引导主流意见,让大学生对主流意见认可中持续提升政党认同,发挥主流意见对于提升政党认同的正向作用。

4、打造思政网络主阵地,促进大学生认同内化

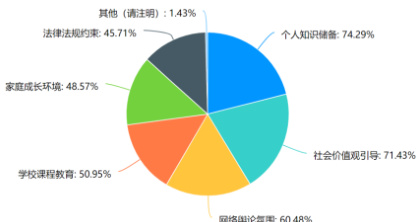

从“您认为以下哪些因素对您在网络上表达意见影响较大”调查中 可以看出个人知识储备 、网络舆论氛围和学校课程教育占比例较高。因此发挥高校思政课程与课程思政的协同育人作用,加强对大学生社会价值观引导,丰富其个人知识储备,提升大学生对政党正确认知尤为重要。

高校教师依托教学体系和教育规律,用思政课的理论提炼价值导向、情感温度的红色基因故事,凝炼红色故事之魂。丰富拓展弘扬传承伟大建党精神谱系的网络宣传渠道,形成治党、爱党、跟党的网络舆论环境。在长期的革命改革实践中,形成了以伟大建党精神为源头中国共产党人精神谱系,将其形成思政育人网络资源,思政课充分利用革命博物馆、党史馆、革命纪念馆、爱国主义教育基地等国家红色基因库,综合运用各种新型技术平台突破时空界限挖掘利用好红色资源,将其搬进高校引进课堂,用更加生动有趣的形式讲清楚红色资源背后的革命精神和红色故事,激活红色基因的精神密码,发挥网络红色资源感染人、教育人、引导人育人最大化。

参考文献:

1、陶蕴芳 网络传播中的政治认同生成与舆情引导研究 [J] 未来与发展 2019 年第 6 期:15。

2、王凯丽 网络舆情环境下大学生政治认同探析 [J] 思想教育研究 2020 年 第 2 期:119。

3、张昆 ,王创业.网络时代的政治认同 :进径与危机 [J]. 兰州大学学报:社会科学版,2017(9):70-78

4、网络传播中的政治认同生成与舆情引导研究 [J] 未来与发展 2019 年第 6 期:17。

2023 年广东省教育科学规划课题(高等教育专项)“‘三个务必’融入大学生政党认同培育的广东路径探析——基于政党理论视角的分析”(项目编号:2023GXJK876);

2024 年教育部高校思想政治理论课教师研究专项一般项目“课程思政视域下大学生网络意见表达与教育路径研究”阶段性成果(项目编号:24JDSZK074)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)