“双新” 背景下“对话型” 历史课堂的构建

何其兴

四川省中江中学校

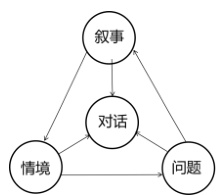

这里的“双新”主要指新的课程标准和新的教材,前者即《普通高中历史课程标准》(2017 年版 2020 年修订),后者为统编版历史新教材(2019 年版)。笔者认为在“双新”背景下,为更好地培育学生的历史学科核心素养以及历史思维能力,应致力于“对话型”历史课堂的构建。“对话型”历史课堂的完整形态(如下图):即以对话为中心,通过历史叙事创设情境,以情境创设带出问题,以问题的解决推动历史叙事。历史叙事、情境创设和问题的设置均要围绕有利于这种“对话”设计和展开。由此形成一个环环相扣、完整的“学习中心”课堂形态。

“课堂教学是教师和学生交往对话的场域”。简单的来说,我们可以把有没有“对话”作为评价一堂历史课教学好坏的最为直观和重要的标准。从“对话”的形式来看,这种“对话”应该是多维度、多层次的,不能仅有师生间的对话,也包括生生间的以及历史与现实之间的对话;不能仅有浅层的对话,更应该有思维启迪、思想碰撞、情感交流、价值观引领的深层次对话。当然,这种“对话”可以是外显的,也可以是内隐的,但表现出来须是由内而外的。即这种“对话”的本质应该是思想的交锋,是思维与素养可教的表现。浅层的师生问答式对话是容易的,深层的思想交锋式的对话是不易的。而一堂历史课要真正地实现思维与素养可教,深层次的对话是必不可少的。那么,如何才能真正地“调动”学生,让课堂对话产生呢?从以上“对话型”历史课堂形态来看,得从历史叙事、情境创设、问题设置处着力,为深层次“对话”的产生创造条件。

叙事是历史课的根本特征。“叙事就是把某一历史人物、历史事件、历史制度的来龙去脉叙说清楚”,但这并不意味着教师可以直接地将史事或结论讲授给学生,而应通过叙事创设真实的历史情境,并引领学生在情境中对历史进行构建与探究。为了贴近学生的心理,引起历史课堂的“对话”,我们可以使用讲故事的方法来据实叙事。但是,如黄牧航老师所言,如果我们单纯强调讲故事的重要性,这还不能证明这是一堂历史课,至少不是一堂具有“历史味”的历史课。所以我们的历史叙事里应包含历史思想和历史辨析,即“历史教学的叙事也应具有‘史学’的某些特征——如证据和证据链等,从而使历史教学更具严谨性和科学性。”如此,学生在历史学习中才能感知历史知识产生的过程,才能深入历史学习的本质,促进“史学”意识的自觉。而且这种历史思想与辨析最好是“两难”的。如此,我们方能创设起有效的教学情境。要使我们的历史叙事具有历史的思想性,徐赐成老师主张的基于“史料”的历史叙事,这也契合了新的课程标准对史料研习的要求以及涵养史料实证素养的需要。因为“学生对历史学习问题的真正解决,不是简单地接受现成的答案,而是通过自己对相关史事的了解,尤其是对有价值的史料进行分析,用实证的方式对问题的要点逐一探讨,以可靠的史料作为证据来说明自己对问题的看法。”

“历史是过去的事情,学生要了解和认识历史,需要了解、感受、体会历史的真实境况和当时人们所面临的实际问题,进而才能去理解历史和解释历史。”历史的这种基本特点决定了历史情境教学的必要,情境教学又体现了教学的艺术性。历史叙事的目的在于创设真实的历史情境,并“设法引领学生在历史情境中展开学习活动,对历史进行探究”。史料的信度决定了基于 “史料”的历史叙事所创设的历史情境的真实性。史料的类型多种多样,所以基于 “史料”的历史叙事所创设的历史情境也可以是丰富而生动的。也只有这种真实的、生动的历史情境方能吸引学生,才能由此设置具有历史意义的问题而引起历史课堂的“对话”。总之,情境创设与问题设置应是浑然一体的,因为好的情境创设本身就包含着有价值的问题。

问题可以是发现的,也可以是预设的。从学生主动学习的角度,可以引导学生自己发现问题、提出问题。无论是学生发现问题还是教师预设问题都需要基于情境并围绕叙事的主线与内容主旨展开。但并不是说,我们基于情境设置的问题符合叙事主线与内容主旨就一定能成功地引起课堂的“对话”。事实上,我们的课堂要么充斥着浅层的、游离的、无效的提问与设问,要么设置的问题看似深刻却曲高和寡,难以引起学生的兴趣与探究的欲望,也无法真正引起课堂的“对话”。从学生学习认知心理出发,要真正有效地引起这种“对话”,最为关键的一点,我们需要经常创设和设置符合学生认识水平的“两难”情境、“矛盾”问题,让学生产生认知上的冲突,以激发学生思考探究的兴趣与欲望。这就需要清楚学生的知识经验基础与思维水平,并注意营造民主的课堂氛围,引导学生积极思考、大胆质疑、敢于表达、善于表达。“教师要认识到,任何一种教学方法的实施,都在一定程度上与问题的提出和解决有十分密切的关系。”问题的设置是展开教学的切入点,问题的解决是对历史解释的培育与深入。情境创设与问题设置的优劣是课堂“对话”能否产生的关键,而问题的层次递进性与环环相扣的关联性,使得问题的解决自然推动历史叙事。

总之,构建“对话”型历史课堂是生成性教学的内在需求。只有通过“对话”才能拓宽教学的边界,才能激发师生的历史思维,才能创造活色生香、充满生机的历史课堂。也只有通过“对话”,才能真正地涵养学生的核心素养,构建起“学习中心”课堂。“对话”型历史课堂既明晰了“双新”背景下关注学生的学、以素养为本位、用教材教的、完整的历史课堂逻辑形态,也规划了有利于学科素养落地的教学设计路线,易于理解和操作,我们可以在教学实践中不断进行尝试和完善。台上一分钟,台下十年功。四十分钟的课堂功夫多在课外,课堂“对话”的产生需要大量生动的历史素材、典型史料等,这非长期积累不可;课堂“对话”直接展现的还是语言的表达与交流,而教师的课堂话语风格与水平并非一朝一夕可以造就;课堂“对话”本质上是思想的交锋,而教师的学养、视野的深度与广度也非长期积淀不可。只有当我们的这种课外功夫足够丰厚时,我们才能将我们的生命感受与历史思想自然融入我们的课堂“对话”。这时,我们的教学技能便已升华为了教学艺术。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)