基于中华优秀传统文化的中职思政课政治认同素养培育策略

陈俊杰

紫金县职业技术学校 广东 紫金 517400

中职生文化基础普遍较差,家庭教育较为缺失,多为义务教育阶段的学困生,把他们培养成为我国社会主义事业的建设者和接班人,是我们教育的根本任务。文化对人的影响是精神层面的,中华民族是一个具有悠久历史和灿烂文化的民族,在漫长的历史长河中淬炼出的优秀传统文化是中华民族的根脉。习近平总书记指出,“我们要特别重视挖掘中华五千年文明中的精华,把弘扬优秀传统文化同马克思主义立场观点方法结合起来,坚定不移走中国特色社会主义道路。”思政课中用中华优秀传统文化滋养学生,对培育学生的政治认同素养,具有极端重要的意义。运用中华优秀传统文化培育中职生的政治认同素养,存在着育人素材匮乏、教学方法单一、实践活动流于形式等问题。笔者以革命老区省县为例,从“拓展育人素材、探寻教学方法、开展思政实践”等方面开展了有益的探索。

一、拓展基于中华优秀传统文化培育政治认同素养的育人素材

(一)渗透传统文化,丰富育人内容

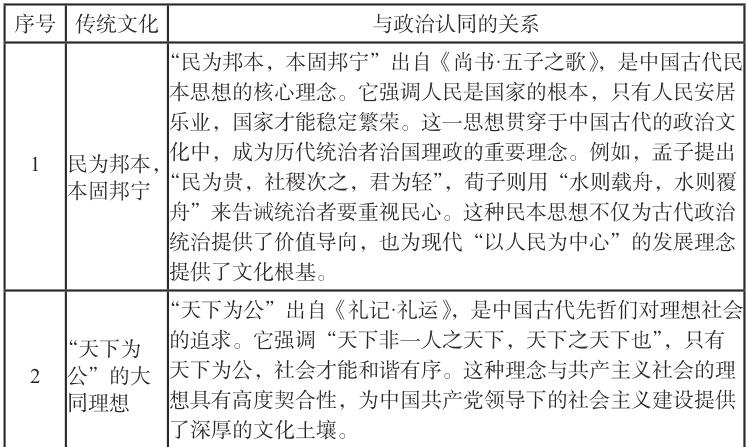

目前的中职思政课《中国特色社会主义》、《心理健康与职业生涯》、《哲学与人生》、《职业道德与法制》等教材较少涉及中华优秀传统文化,因此教师要根据教学内容和育人目标,组织学生集思广益,挖掘中华优秀传统文化中与政治认同相关的内容,见下表:

在教学中渗透中华优秀传统文化,丰富育人内容。教学中结合教学内容,教师不断探寻育人内容与传统文化的联系,让学生在潜移默化中获得中华优秀传统文化的滋养和熏陶。教师可以设计专题课程,如“从古代家国情怀到现代爱国精神”,通过对比古代先贤的事迹和现代英雄人物的故事,帮助学生理解家国情怀的传承与发展。例如,古代先贤如范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的情怀,就是家国情怀的典型体现。通过思政课教学,教师可以结合现代国家建设的成就,如脱贫攻坚、航天事业等,引导学生理解家国情怀在当代的意义。通过这种古今对比的教学方式,学生不仅能够理解中华优秀传统文化的深厚底蕴,还能将其与现代国家发展相结合,增强对国家的认同感和使命感。这种教育模式有助于学生从传统文化中汲取智慧,坚定“四个自信”,从而实现从“想认同”到“真认同”的转变。

(二)挖掘地方资源,拓展育人内容

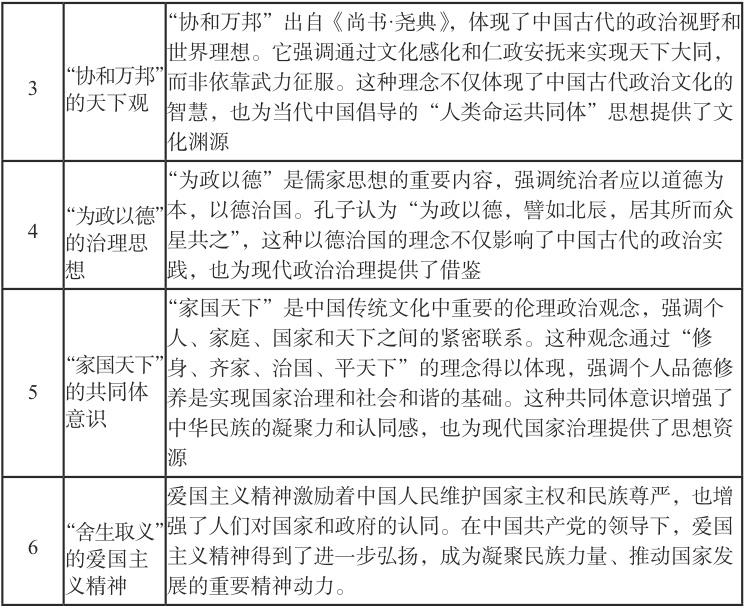

学生对本地的优秀传统文化具有天然的亲切感和认同感,教师要根据育人目标和已有的育人素材,组织学生开展社会调查、研学旅行等实践活动,参观学生当地的革命遗址,挖掘整合当地传统文化资源。以革命老区县为例,县有着自己独特的传统文化,如红色文化、茶旅文化(蝉茶)、非遗文化(花朝戏)、传统民俗等,教师组织学生分 8 个类别编写的县革命老区优秀传统文化读本见下表。

教学中要结合学生的生活经历进行育人,引导学生深入认识当地传统文化,增强学生对当地传统文化的自信心和自豪感。作为县思政课教师不但要讲好客家故事,更要传播好客家文化。在讲解“弘扬革命文化”时,让学生讲解新民主主义革命时期,县的红色革命事迹,使学生直观感受中国共产党团结带领人民浴血奋战 28 年,最终取得了新民主主义革命的胜利。在讲解“发展社会主义先进文化”时,引导学生分小组收集整理县花朝戏的历史及最新进展。并邀请剧团传承人讲解花朝戏宣扬了哪些积极精神?体现了客家人的哪些人文风貌?花朝戏的传承和创新体现在哪些方面?传承和挖掘地方文化资源进行育人,既能使学生明白传承和创新的具体涵义,也能促进学生更加深入的了解并认同地方传统文化,进而弘扬和传承地方传统文化。

这种基于历史事实、充满亲和力的情境,贴近学生的生活经验及话语体系,能够有效拉近学生与历史文化的距离,激发他们的学习兴趣和探索欲望。通过将抽象的文化知识与具体的生活场景相结合,学生能够更直观地感受到历史的温度与文化的魅力,从而在潜移默化中接受教育,实现育人目标。这种教学方式不仅增强了学生的参与感和认同感,还培养了他们的文化素养和历史责任感,为他们的全面发展奠定了坚实基础。

二、探索基于中华优秀传统文化培育政治认同素养的教学方法

(一)加强问题辨析,实现传统文化价值引导

思政课中渗透中华优秀传统文化时,可运用辨析式教学,引导学生进行价值分析,通过议题辨析启迪学生思维,使学生理解中华优秀传统文化的当代意义,实现价值引领。

在讲解“广泛践行社会主义核心价值观”时,教师引导学生辨析“传统孝文化是财富还是包袱”这个议题。

观点一:传统孝文化是财富,应该继承和弘扬。传统孝文化是中华民族的传统美德,符合自然发展规律,有利于个人身心和谐、家庭幸福美满,促进了社会的发展。

观点二:传统孝文化是包袱,应该舍弃。传统孝文化是封建社会的产物,“三从四德”的封建孝道和“愚昧无知”的君臣行孝制约了我们的价值取向,会导致“尊老抑少”的代际冲突。

在学生阐明观点后,教师可引用《二十四孝故事》来强化辨析,从历史唯物主义角度,使学生明白应该继承和发扬关爱父母的优良传统,即“百善孝为先”、“孝是德之本”;但是不能一味的迎合所谓的“孝道”,要舍弃灭绝人性的孝道和违法的行为。随后教师展示《新二十四孝》的行为准则,引导学生认识到当今社会所倡导的孝是文明理性的,要求学生完成作业一一选择《新二十四孝》中一个方式尽孝父母,写下自己的感受。这种辨析式课堂教学,促使学生明白,在对待传统文化时既要“取其精华,去其糟柏”[1],更要“吐故纳新、破旧立新”,还要弘扬中华传统美德,坚定文化自信。

(二)开展主题探究,体会优秀传统文化思想韵味

主题探究教学法强调知识的内在逻辑性和系统性,强化学生的学习体验,注重培养学生的探究能力。教师先确定探究主题,然后挖掘所在区域的相关的传统文化资源,深入开展探究活动,让学生体验中国优秀传统文化的思想韵味,认同并内化中华优秀传统文化。在讲解“传承优秀传统文化”时,笔者设计了一个主题探究活动:“县宗祠文化的传承与创新”。教师先播放《中国影像方志》篇中的地名记。视频讲述的是紫城镇下厚街和儒林街的百姓宗祠,大都是县本地的文物保护单位,也是离学校不远的文化旅游点,有的学生还到宗祠参加过宗族活动,因此学生能快速进入学习状态。

围绕主题“县宗祠文化的传承与创新”,教师先请学生讲述县地名由永安 $$ 的历史轨迹。然后让学生阐明建设百姓宗祠的历史原因,能使学生明晰了客家人的历史:客家人迫于战乱饥荒等因素迁徙到岭南,宗族内部只有团结一致,才能在艰难的环境中生存。随后引导学生探究宗祠文化和饶让巷蕴含了哪些传统思想,这些思想对我们今天有什么影响,通过探究使学生感悟客家文化中团结和谦让的优良传统,并召唤学生传承和弘扬客家传统文化。最后再请学生谈谈应怎样传承与创新这些优秀传统思想?引导学生明白,各姓氏宗祠通过设立奖学、助学基金会,奖励优秀学子,激发他们爱国、爱家族的正义之心,体现了宗祠文化的传承和创新。

这种主题探究活动,能够帮助学生深刻理解宗祠文化承载着老一辈人的辉煌与智慧,是每个人心中不可替代的精神家园。宗祠不仅是一座建筑,更是一个家族、一个社区乃至整个地区历史与文化的缩影。通过参观和讲解,学生们可以感受到宗祠中蕴含的深厚文化底蕴,尤其是其中所体现的团结精神和谦让思想。这些传统美德让我们彼此认同,增强了社区的凝聚力,使我们在现代社会中依然能够保持礼义冠裳的风范。通过这样的活动,年轻一代能够更好地理解并传承这些宝贵的文化遗产,使其代际相传,永续发展。同时,这种探究活动也激发了学生们对家族历史和地域文化的兴趣,培养了他们的文化自信和责任感,为未来的文化传承奠定了坚实的基础。(三)精准设置任务,感悟本地优秀传统文化精髓

思政课中,教师可结合当地传统文化布置相应任务,感悟本地优秀传统文化精髓,进一步加深学生对中华优秀传统文化的理解。

在讲解“讲好中国故事 坚定文化自信”时,设置了如下的任务:假设你是县的文化形象大使,你打算选择县哪些代表性的传统文化作为文化名片?各小组准备好 3 分钟的“文化名片”汇报材料,下周轮流汇报。这个课后作业,需要充分发挥学生的主观能动性,对县的优秀传统文化进行深入的学习调查,能锻炼学生的综合能力。通过合作探究,学生会发现丰富多彩的县优秀传统文化,如的红色文化、非遗文化、宗祠文化、美食文化、戏曲文化、手工技艺等,通过寻找文化名片,学生可感悟到美妙绝仑的客家优秀传统文化。在主题汇报中,在逐一展示文化名片后,的文化形象在学生脑海中全面、真实、立体的浮现出来,有助于学生更好地弘扬客家优秀传统文化和传播好故事。汇报以后,教师引导学生探究中华优秀传统文化的当今价值,感悟中华优秀传统文化的影响力和感召力,促进学生的文化认同,坚定文化自信,能有效提升学生的政治认同素养。

三、开展基于中华优秀传统文化培育政治认同素养的思政实践

(一)搭建传统文化兴趣平台,赓续中华文脉

为学生搭建传统文化学习的平台,可以线上线下分别开展。线上,教师可以利用现代信息技术,创建基于微信公众号的中华优秀传统文化资源库,内容涵盖琴棋书画、传统文学、传统节日、中国戏剧等相关领域,开设趣味答题、文学欣赏、经典诵读等栏目。课前,教师推送与育人内容相关的传统文化供学生有针对性的预习,教学会更加合理高效。学生也可进入微信公众平台自行查阅相应的传统文化,完善自己的知识体系。线下,学校开设校本课程或学生社团,以县为例,可开设红色、舌尖上的、茶艺、紫韵音舞等社团,传承文化,引导学生热爱家乡。线上线下的传统文化平台,会给每个学生留下深刻的文化印记,助力学生的成长成才之路。教师要综合应用各类的传统文化资源,丰富和拓展教学内容,发挥中国优秀传统文化的育人作用。

(二)组织非遗文化体验活动,继承传统文化

学校可以根据地方特色举办非物质文化遗产进校园活动,促进非遗文化传承与发展。以县为例,可举办非遗文化节。邀请花朝戏、提线木偶进校园演出,开展“铁锅、椒酱、蒲米”等非遗文化的体验活动。教师可以“非遗文化进校园”活动为契机,让学生谈谈对非遗活动的感受,说说有哪些值得称道的工艺,随着时代的发展遇到了什么挑战,这些非遗文化是如何一步步做大做强的,它们从哪些方面实现了传统与现代的深度融合,我们应该怎样传承这些非遗文化,结合实际说明如何实现传统文化的传承与创新。非遗文化的魅力会在学生心中留下深深的印迹,教师引导学生积极践行技艺传承、技能传承,推动非物质文化遗产的传承与发展。

(三)开展革命传统教育实践,弘扬革命精神

在讲解“弘扬革命文化”时,以革命老区县为例,教师可以开展“红色文化进校园”为契机,指导学生学习县革命老区的红色资源,组织学生利用节假日对身边的红色基地或革命老区旧址开展社会实践。清明节组织学生到县烈士陵园进行“缅怀革命先烈,传承红色”基因活动。通过向烈士敬献花篮、全体生生默哀、学生代表发言、全体学生宣誓、了解英雄事迹等,坚定了学生要铭记历史,传承红色基因,弘扬革命精神的理想信念,同时要不忘初心,牢记使命,为中华民族伟大复兴而努力奋斗。每年的烈士纪念日,组织学生到苏区血田红屋、刘尔崧纪念馆和博物馆参观学习,通过宣讲员的讲解,学生的目光积极追随着历史的足迹,重现刘尔崧、刘琴西等老一辈革命先烈推动“四二六”武装暴动的历史事件,重温与这片红色热土相关的记忆,学习革命先烈们勇担使命、无私奉献、不怕牺牲的精神品质。使学生明白,正是无数革命先辈坚守信仰和初心、前仆后继、抛洒热血才铸就了革命的胜利,换取了美好的今天,身处和平盛世的同学们定会倍加珍惜,不忘初心、牢记使命、勇于担当,听党话、跟党走,为中国式现代化贡献自己的力量。

(四)参加社会实践成果评选,升华政治认同

中学生思政课社会实践活动注重培养学生的社会责任感,培养学生理论联系实际能力,是培育学生政治认同素养的有效途径,成果评选是学生促使从感性认识到理性认识的必由之路。以河源市每年开展的中学生思政课社会实践活动成果评选为契机,组织学生寒暑假期间任选县优秀传统文化读本一个内容来开展社会实践,有研究性学习、公共参与、志愿服务、研学旅行、小论文、社会调查等多种社会实践活动形式。实践成果要求有具体的活动方案、详细的活动过程和实践心得。实践活动成果在微信公众号上推送,并组织学生进行投票评比,优秀作品经教师指导在学校微信公众号上推送,并在校报上发表。通过中学生思政课社会实践活动成果评选,让学生逐步体会到中国共产党全心全意为人民服务的宗旨,认同中国共产党的领导,坚定不移的走中国特色社会主义道路。

在中职思政课中,通过拓展育人素材,探寻育人方法,开展思政实践,引导学生传承和弘扬中华优秀传统文化,取得了良好的育人效果。让学生感受到了中华优秀传统文化的魅力,激发了学生的学习兴趣,培养了学生的理想人格、道德修养和爱国情怀,培育了学生的政治认同素养。

参考文献

[1] 甄晓峰 . 中华优秀传统文化在高中政治教学中的运用研究 [D].广州大学 .2022.

本文系省教育科学规划2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目《革命老区中职思政课政治认同素养培育的实践研究》(项目编号:2023ZQJK059)的阶段性研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)