临高鸿迹:追寻宋代名臣的迁谪之路

李正芳

海南省博物馆570203

临高,古称毗善、富罗、临机,这片土地历史悠久,文化底蕴深厚。隋文帝开皇初置临振郡,为临高建治之始。 唐开元元年(713 年)改名临高县,一直沿用至今。这片土地的发展,离不开因政治风波迁谪至此的宋代名臣。他们带着满腹经纶与一身风骨,踏上了这条充满未知与艰辛的迁谪之路,在临高留下了不可磨灭的文化印记。

临高:琼州西行的咽喉要道与宋代贬官的“天涯驿站”

临高,地处海南岛西北部,东接澄迈,西扼儋州,地缘位置特殊,是琼州西行的咽喉要道。在宋代,由于政治斗争的残酷与复杂,许多官员因言获罪,被贬至海南这个偏远的海岛,而临高,作为他们南渡的必经之路,自然而然地成为了这些贬官心中的“天涯驿站”。当这些载入史册的名字跋涉过临高时,临高便不再只是一个简单的地理名词,而是成为了中原文明与海岛文化交融的见证者,每一寸泥土都浸染着士人的风骨与文脉的余温。

苏轼:百世雪鸿经临邑,舆地留名载千秋

苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,“唐宋八大家”之一。他的才华横溢,却因政治斗争而屡遭贬谪。绍圣四年(1097 年),苏轼被贬为琼州别驾,昌化军(今海南儋州)安置。当时苏轼已62 岁,听闻此消息心如死灰,认为自己此去必然生无还期。他在《与王敏仲八首(之一)》中写到:“某垂老投荒,无复生还之望,昨与长子迈诀,已处置后事矣。今到海南,首当作棺,次便作墓。乃留手疏与诸子,死即葬于海外。”怀着沉重的心情,苏轼携幼子苏过踏上了从惠州前往海南的道路。

苏轼贬琼,从惠州出发,基本一路沿西南方向前行,经过广州、梧州、雷州等地,最后从徐闻登州渡海到达海南。苏轼到达海南的第一站是澄迈,后赴琼州州治(今海口府城)报道,逗留10 多天后,西行赴儋。在途中,忽遇清风急雨,千山翻动,写下了《行琼儋间肩舆坐睡梦中得句云千山动鳞甲万谷酣笙钟觉而遇清风急雨戏作此数句》。开头前两句“四州环一岛,百洞蟠其中。我行西北隅,如度月半弓。”便记载了苏轼赴儋一路向西,途经澄迈、临高,到达儋州,宛如走了一条半月弓形路线。而这弓弯之处,恰巧就是临高苏来村附近。

图1 临高县苏来村

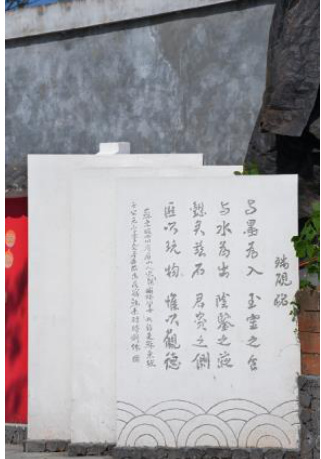

苏来村,位于临高县波莲镇西南一隅,相传因苏轼到来而得名。在历史的长河中,村子此前的名字早已如风中残叶,难以追溯其踪迹。但有关这个村落的历史,从苏轼到访的那一刻开始,就被赋予丰富而生动的文化内涵 ,宛如一幅徐徐展开的历史画卷,每一笔都蕴含着深厚的文化底蕴。时光回溯到遥远的北宋时期,苏轼这位才华横溢却又命运多舛的文人,在被贬谪至儋州的途中,曾途经临高。据清代临高知县樊庶《(康熙)临高县志》载:“(苏轼)未至儋耳时,寓临高。尝自铭其端砚及赋飓风。”寥寥数语,却为我们勾勒出了苏轼当年在临高的行踪。可以想象,在那段颠沛流离的岁月里,苏轼带着满身的疲惫与才情,踏上了临高的土地。他或许曾在这片陌生的土地上驻足,感受着当地的风土人情;或许曾在某个静谧的夜晚,对着那方心爱的端砚,挥毫泼墨,抒发着内心的感慨。乡人据此推断苏轼不但到此留宿一夜,还写下《端砚铭》:“与墨为入,玉灵之食。与水为出,阴鉴之液。懿矣兹石,君子之侧。匪以玩物,维以观德。”短短几句,却将端砚的特质与君子的品德巧妙地联系在一起,字里行间透露出苏轼对高尚品德的追求和对文化的热爱。

苏来村的村民们对苏轼的这段历史充满了敬意与自豪。他们将这首《端砚铭》精心镌刻于村中的显眼之处,让后人能够随时研读,感受那份穿越千年的文化魅力。如今,在苏来村的文化广场上,那块刻有《端砚铭》的碑刻依然静静地矗立着,仿佛在诉说着那段历史。每当阳光洒在那镌刻着诗文的石碑上,仿佛都能看到苏轼当年挥毫泼墨的身影,听到他那激昂的吟诵声。苏来村,也因为苏轼的到来,成为了海南文化版图上一颗璀璨的明珠,吸引着无数人前来探寻那段被岁月尘封的历史。

苏轼的到来,为临高这片土地带来了中原文化的气息。他的才华与风骨,深深地影响了临高的士人与百姓。尽管苏轼在临高的时间短暂,但他留下的文化印记却长久地留在了这片土地上。

图2 苏来村文化广场的端砚铭碑刻

胡铨:崎岖万里天涯路,茉莉轩外芳名传

胡铨,字邦衡,号澹庵,吉州庐陵县(今江西省吉安市)人,南宋政治家、文学家。他因直言敢谏而得罪了权臣秦桧,绍兴十八年(1148 年),胡铨被贬至吉阳军(今海南省三亚市崖州区)。在前往吉阳军途中,胡铨途经临高县皇桐镇美巢村,有感而发写下一首七言绝句诗《贬朱崖行临高道中买愁村古未有对马上口占》:“北望长思闻喜县,南来怕入买愁村。崎岖万里天涯路,野草荒烟正断魂。”这首诗不仅描绘了胡铨迁谪之路的艰辛与孤独,更成就了北有闻喜县、南有买愁村的佳话。

买愁村是海南省临高县皇桐镇下的一个村落。相传胡铨在这里向村民讨水喝,在交流时把村民用临高话说的“美巢”村听成了“买愁”村(临高话美读“买”,巢读“愁”)。胡铨一听如此有趣的村名,便写下了这首诗。《舆地纪胜》记载:“澹庵跋裴氏家谱云:‘迁朱崖时,行临高道中买愁村,曰买愁古未有对,马上口占曰云。’”,后诗词楹联学家王翼奇在《绿痕庐诗话·绿痕庐吟稿》中,就收有《诗人喜为偶对》一文,说:“胡铨贬朱崖,行临高道中,知有‘买愁村’,古未有对,因以‘闻喜县’对之,于马上口占一绝云:‘北望长思闻喜县,南来怕入买愁村。崎岖万里天涯路,野草荒烟正断魂。’。王翼奇评论说:“喜为偶对,诗人幼学所养积习也。仆仆风尘中犹不禁技痒,愁亦为之解,想见其掀髯一笑之态!”。对胡铨这首诗给予了高度评价。

时任临高县令谢渥听闻胡铨到来的消息惊喜万分,亲自恭迎胡铨,盛情款待,并将他安排到茉莉轩居住,同时力请他讲学。为感谢谢渥的盛情款待,胡铨为茉莉 “眼明渐见天涯驿,脚力将穷地尽州”,使茉莉轩声名远播。茉莉轩书院位于临高县临 为南宋临高县令谢渥创建,历经宋、元、明、清多次扩建和重建,茉莉轩声名不断扩大,成为了临高文化教育的重要场所。然而,随着历史的变迁与战争的摧残,茉莉轩书院逐渐走向了衰落。在清朝时,因没有资金修葺而坍塌。在抗日战争时,又因日本人的破坏而仅存留“茉莉轩”石碑于后世。

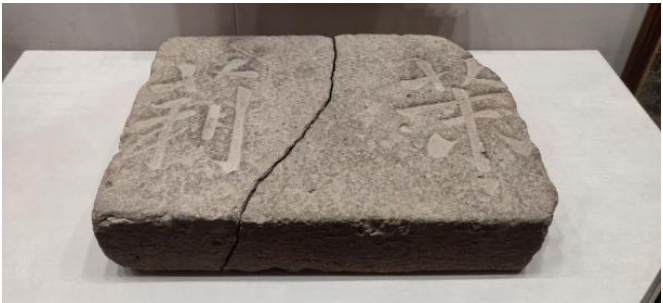

这块石碑长28.9 厘米,宽27.8 厘米,高5.1 厘米,已残断成“茉”和“莉”两块断石,“轩”字断石已无从查找,石碑现被临高县博物馆珍藏,并在海南省博物馆的“千古风流 不老东坡——苏轼主题文物展”中展出过。

图3 茉莉轩残碑

尽管茉莉轩书院已不复存在,但它的文化精神却深深地影响了每一个临高人。茉莉轩培育的莘莘学子,成功地将中原文化与海岛文化融为一体,相互促进、相互影响。而茉莉轩的名字与故事,也成为了临高文化中不可或缺的一部分。

胡铨在临高的讲学活动,对临高的文化教育事业产生了深远的影响。他不仅传授了知识,更传播了中原文化的精髓。临高第一位举人戴定实在中举后曾感叹:“吾生穷岛,得缀名于吏部之籍,皆胡先生指教之功。”而茉莉轩书院,则是戴定实听取胡铨讲学之处。明代王佐就写到“茉莉香中小小轩,历年三百尚依然。珠崖逐客才过海,南渡君臣已戴天。磊落封章轰宇宙,凄凉遗墨化云烟。我怀千古中原恨,几度经行涕泗连。”可见迁谪官员对临高文化的影响。

纸诏书,天涯流落;一次经过,传颂千年。千年后的今天,当我们再次踏上临高这片土地时,仍能感受到苏轼与胡铨这两位宋代名臣留下的文化气息。他们的迁谪之路虽然艰辛与孤独,但却为临高这片土地带来了中原文化的精髓与风骨。而临高人民也没有忘记他们的恩情与贡献,大力弘扬苏轼、胡铨的临高事迹,让更多人去了解临高、爱上临高。

在这片充满历史与文化底蕴的土地上,我们仿佛能看到苏轼与胡铨这两位宋代名臣的身影在古驿道上缓缓前行。他们的身影永远地留在临高人民的心中,成为文化传承与发展的重要源泉。

如今,临高县已经成为了海南省的一个重要文化旅游区域。每年都有大量的游客前来参观苏来村、茉莉轩书院等文化遗迹,感受苏轼与胡铨这两位宋代名臣留下的文化气息。而临高县也在积极挖掘和弘扬这些文化遗迹的历史价值和文化内涵,让更多的人了解和爱上这片充满历史与文化底蕴的土地。

参考文献:

[1]苏轼:《东坡全集》卷二十四。

[2]樊庶:《(康熙)临高县志》卷之七。

[3]胡铨:《胡澹庵先生文集》卷三十二。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)