团体人际心理治疗对青少年抑郁症患者临床症状及社会认知功能的影响

陈开华

恩施州优抚医院精神科 湖北恩施 445000

引言:

青少年抑郁症已成为全球 15—24 岁人群致残的首要原因,其核心特征包括持续情绪低落、兴趣丧失及社会功能受损。传统的药物治疗虽能缓解部分症状,但存在复发率高(研究显示年复发率达40%-80% )及社会功能恢复不足等问题。团体人际心理治疗(IPT-G)作为循证医学支持的心理干预方法,通过聚焦人际关系问题(如角色冲突、角色转换困难),帮助患者重建社会支持网络,已被国际指南推荐为青少年抑郁症的一线治疗方案。本研究旨在探讨 IPT-G 对青少年抑郁症患者临床症状及社会认知功能的影响,为临床干预提供依据。

1.资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为医院 2023 年至 2024 年收治的 80 例青少年抑郁症患者,男性 49 例,女性 31 例,年龄 14—18 岁,平均(15.8±1.2)岁。采用随机法,将所选患者划分为对照组与试验组,两组患者的数量一致,均为 40 例,其一般资料无统计学意义( P>0.05) )。

纳入标准:① 符合《ICD-10 精神与行为障碍分类》的抑郁症诊断标准;② PHQ-9 评分≥10 分;③未接受过系统心理治疗;④ 监护人签署知情同意书。

排除标准:① 合并精神病性症状或物质滥用;② 存在严重自杀风险(需紧急干预); ③ 合并甲状腺疾病等躯体疾病。

1.2 方法

对照组患者给予舍曲林治疗,初始剂量 25-50mg/d ,根据疗效及耐受性每周调整剂量,最大剂量不超过 200mg/d ,治疗周期 12 周。

试验组患者在药物治疗基础上联合 IPT-G,具体方案如下:

(1)团体设置

每组 6-8λ ,每周 1 次,每次 90 分钟,共 12 次。治疗由 2 名具有 IPT 认证的心理治疗师共同带领。

(2)治疗阶段

初始阶段(1—2 次):重点在于构建安全、信任的治疗联盟。治疗师通过“自我暴露”技术分享自身经历,拉近与成员的距离,降低其防御心理。随后,引入“抑郁循环图”工具,引导成员绘制情绪、行为、认知之间的关联链条,帮助其直观识别恶性循环模式。[1]在此基础上,与成员共同明确个性化治疗目标,例如改善亲子沟通中的“对抗模式”、重建因冲突断裂的同伴关系等,为后续治疗提供方向指引。

中间阶段(3—10 次):聚焦核心人际问题,采用多元化技术训练社交技能。针对社交焦虑成员,设计“超市购物”渐进式暴露任务:首次治疗中,成员仅需与治疗师模拟对话;随着适应度提升,逐步过渡至在真实超市中完成简单购物;最终实现独立完成复杂购物。每一步暴露后,均结合深呼吸、正念觉察等放松训练,降低焦虑反应。[2]针对亲子冲突成员,运用“空椅子技术”:在房间内摆放两把椅子,分别代表“自己”与“家长”,成员轮流坐在不同椅子上,以对方视角表达感受,促进双方理解,修正“过度保护”或“指责”等负面互动模式。

结束阶段(11—12 次):侧重巩固治疗成果,预防复发。治疗师与成员共同回顾 12 周的成长历程,提炼关键技能,并制定长期社会功能恢复计划,包括每周参加 1 次社区志愿服务、每日记录 3 件积极事件等可操作目标。[3]最后,邀请家属参与家庭会谈,治疗师向家属反馈成员的进步,同时指导家属调整互动方式,强化家庭支持环境,为成员回归社会提供持续动力。

1.3 观察指标

比较两组患者的抑郁症状、社会认知功能、临床总体改善以及社会功能恢复率。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差 x±s )表示,组间比较采用独立样本 t 检验;计数资料以率 (%) )表示,组间比较采用 χ²检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

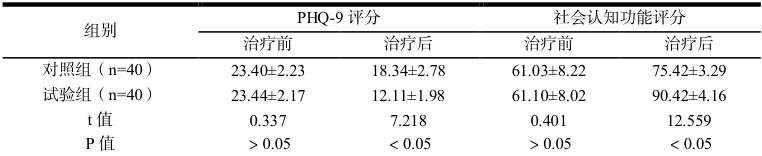

2.1 抑郁症状与社会认知功能

试验组患者的抑郁症状与社会认知功能明显优于对照组( P<0.05; ,见表 1

表 1 两组患者抑郁症状与社会认知功能对比

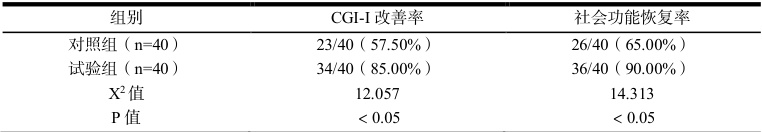

2.2 临床总体改善率与社会功能恢复率

试验组患者的 CGI-I 改善率( 85.0% )、社会功能恢复率( 90.0% )明显优于对照组( 57.5% 、 65.0% ),差异显著( P<0.05 ),见表 2。

表 2 两组患者临床总体改善率与社会功能恢复率对比

3.讨论

本研究结果显示,IPT-G 对青少年抑郁症患者疗效显著。试验组 PHQ-9 评分与社会认知功能评分均明显优于对照组,表明 IPT-G 不仅能有效缓解抑郁症状,还能提升患者情绪识别、共情等社会认知能力。同时,试验组 CGI-I 改善率及社会功能恢复率显著高于对照组,进一步证明 IPT-G 通过聚焦人际问题、训练社交技能,可帮助患者重建社会支持网络,促进社会功能全面恢复,为青少年抑郁症综合干预提供了有力依据。

参考文献:

[1]李琳,唐兰,来燕红,etal.团体人际心理治疗对青少年抑郁症患者临床症状及社会认知功能的影响[J].中华行为医学与脑科学杂志,2025,34(04):346-351.

[2]梁家云,李守春,于世江,等.青少年抑郁症患者药物联合心理治疗的研究进展[J].临床精神医学杂志,2024,34(5):418-420.

[3]赵翔,王尚存,陈长飞.人际心理治疗联合舍曲林用于青少年抑郁症的效果及对负性情绪的影响[J].大医生 2024(22) .

作者简介 陈开华(1980.12)男,汉族,湖北阳新人,本科,医生,职称:主治医师。研究方向:心身疾病的诊疗。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)